今回のテーマは咳嗽薬(鎮咳・去痰薬)の使い分け。

ムコダイン,ムコソルバン,ビソルボン,クリアナールが同時に出ている処方箋が来たとしてや。どう思う?こんな併用ってあり得る処方なん?

もしくは,処方箋にこんなに痰切りがぶわぁーって書かれていたら不安にならない??

でもね・・・答えは,あり得る,です。

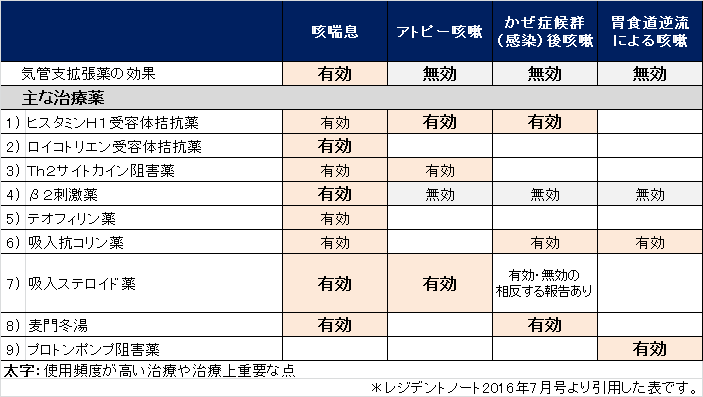

そうそう,風邪の咳にホクナリンやメプチンって意味ないって知ってる?小児処方によくありがちやねんけど,β2刺激薬をバシバシ出す医者はあかんで。勉強してない証拠やわ。

なんで⁉と思われた方。

今回の記事を読んで楽しんでみてや。

あと,あり得るで!!!とわかった人も,鎮咳・去痰薬をドクターがどうやって診断しているかを書いていくので,是非読んで行ってよ。

咳嗽の基礎知識から診断・治療までの流れをまとめるで!

なお,記事作成に当たり,レジデントノート2016年7月号を大いに参考にして作成してますでー。

関連記事はコチラ☞ASAHI-Nとp-know

咳嗽の基礎知識

咳嗽は生体の防御反応や!!止めたらええっちゅうもんちゃうで!!

気道に入ってきた異物を排除すること。

気道感染の拡大を抑制するために出る。

それが咳。専門用語的に言うと咳嗽(がいそう)っていうねん。

咳嗽は2種類に分けられるねんで?まぁ,読んだら,そらそうか。ってなるわ。

①湿性咳嗽⇒痰を伴う場合

②乾性咳嗽⇒痰を伴わない場合

この二つ。ね?ハイハイハイ!と思ったっしょ??

気道粘膜は気道感染防御に働いてますで~

痰って嫌われもんよな・・・。

なんでかな??考えてみようよ。

分泌され過ぎた気道粘液が出されたもの。

それが痰。

やから,病的状態の兆候といえるのよ。痰が出るって。

だから嫌われんねん!!!痰のアホーって。

ちなみに咳の受容体(咳がしたくなるあのムズムズを感じるとこ!)は,

咽頭(口に近い方),口頭(のどの奥の方),気管・気管支(肺の手前),

胸膜,外耳道などに存在しています。

これ,何が言いたいのかっていうと,咳したい!を感じる場所はのどだけやないって事よ。

咳嗽治療薬の基礎知識

咳嗽の原因は主に2つあるのだ。

①咳受容体感受性亢進

⇒めっちゃ咳したい!って敏感になることね

②気管支平滑筋収縮(気道収縮)

⇒のどが狭くなって,苦しくって出る咳の事。

そやから,咳嗽を抑えてあげるには,

1)咳受容体感受性亢進を抑制する薬

2)気管支拡張薬など気管支平滑筋収縮を抑制する薬

3)咳中枢を抑制する薬(中枢性鎮咳薬)

を使えばいいというわけ。

内因性咳嗽誘発物質としてはヒスタミンが知られています。

お,おう,なんかムズイな。どういうこっちゃ?

ヒスタミンってのはね,じんましんの原因になったり,

アレルギーの原因物質の事やねん。

つまり,「ムズムズ」の原因や。簡単に言うたらね。

めっちゃ簡単に言ったらやから,これで全部わかった気にはなっちゃだめよ~。

さてさて,これは私たち薬剤師も知っておきたいことなのですが,

ヒスタミンH1ブロッカーは咳喘息,アトピー咳嗽,

かぜ症候群(感染)後の咳嗽に有効。なのでございます。

ココ,ちょっとよく覚えておいてよ!!

抗アレルギー薬が風邪の咳に効く!!!

鼻水だけを抑えるためにアレグラやアレジオンやアレロックや・・・

いろいろ!は出ているわけじゃないのだよ🎵

うん,面白い!

気道炎症時にはNO(一酸化窒素)が産生される。⇒NOは咳受容体を形成するC-fibers(C繊維)を刺激して咳嗽を誘発します。

これも難しい事言ってますなぁ。どういうことよ?

とりあえず,一酸化窒素ってのがのどが真っ赤になっているときは体の中でメッチャ発生している。

それが咳を引き起こすのじゃ!って思っておけばいいんでないかな?うん。

それよりも,次が大事!

漢方薬の麦門冬湯は,NOの産生や放出を抑制することが知られているんだ。スゲー。

つまり,ヒスタミンH1ブロッカーと麦門冬湯は咳受容体に影響して鎮咳効果を発揮するってこと。

これが冒頭の①咳受容体感受性亢進に対する治療の戦略になるねん。

では②気管支平滑筋収縮に対する治療の戦略は?

これはけっこうメジャーで,常識化しているので簡単に書きます。

ステロイド薬と気管支拡張薬を使います。以上。

え?わからんて?

ステロイドと気管支拡張薬ってことはやね,吸入剤が有名やよ。

アドエアとかレルベアとか・・・その辺ね。

つまり,咳嗽の治療は,原因を見極めて,原因に対する特異的な治療を行うのが原則になるってことやね。

ここで注意したい

これも常識かもしれないけど,痰を伴う咳は生体の防御反応やねん。

そやから単純に中枢性鎮咳薬(脳に咳すんな!って指令を出す薬⇒メジコンとかコデインとかのこと)を使って抑えるのはダメなのよ。

気道分泌物(つまり痰やけども。)が肺や気道内に溜まってしまいますわ。

結果として気管支炎や肺炎を引き起こしちゃうリスクが上がる。

これ,ダメやんな?

だから,薬剤師として,風邪の患者さんに出ている中枢性の咳止めは,あんまり良くない処方だということをわかっておくのが大事。

咳止めをバシバシだすドクターはレベル低い。かもね。ちょっと毒づいておきましたとさ。

咳の原因と治療について一覧表をまとめたよ

原因が不明の長引く咳の場合は,逆流性食道炎や胃食道逆流の存在を疑うべし!

これがドクターの世界の考えとのこと。

ちなみに,ACE阻害薬(高血圧の薬の事ね)を飲んでいる患者の咳であれば,当然副作用を疑うので中止を疑義照会するのが薬剤師の務めとなりますね。

去痰薬のカテゴリー分け⇒使い分け。併用可能か?の判断

冒頭で僕はこう言いました。ムコダイン,ムコソルバン,ビソルボン,クリアナールの併用は問題なしと。

この答えを紐解いていきましょう。

去痰薬のカテゴリーをおさらいしませんか?

1.粘液溶解薬

ビソルボン(ブロムヘキシン塩酸塩)はこれに該当。気道粘膜の漿液性分泌を促進させ,喀痰を希釈して喀出しやすくするのです。

は?どういう意味?って思った人のためにかみ砕いて説明しよう。

ビソルボンは気道から出る粘膜の中でもサラサラの液体を出させる作用がある。

だからネバネバの痰をサラサラにしてくれる。だーかーらー,痰が出やすくなる!!!

ってこと。

他には,L-メチルシステイン塩酸塩(ゼオチン,ベクタイト),L-エチルシステイン塩酸塩(チスタニン),アセチルシステイン(ムコフィリン)などがこのカテゴリーに入る薬です。

まぁ,ビソルボン以外はもはや使わないくらい古い。無名すぎる。

この辺りを出す先生って爺ちゃんドクターなんじゃないか?って思ってしまうよ僕は。。。

ってなわけで。

ビソルボンだけわかってりゃ大丈夫さ。とりあえずは。

2.粘液修復薬

L-カルボシステイン(ムコダイン)がここに入ります。

超メジャー薬。一生に一度も飲まない人はいないやろ。って薬ですね。

喀痰中のスルフォムチンやフコムチンの濃度を低下させ,シアロムチンを増加させて構成成分の正常化を図ることから,粘液修復薬と呼ばれています。

うん,わかんないね。

とりあえず,ネバネバ成分の濃度を下げるんだってさ。

ビソルボンはサラサラを増やしてあげる作用だったから,微妙に作用が違うねん。

ちなみに,ムコダイン。

近頃では気道上皮への細菌の粘着を抑制する作用が報告されています。

だから良く出されるんやね。良い薬じゃないか。

でも一方で意外にも薬疹が出やすいことでもムコダインは有名。

飲んでたらじんましんが出た!って人はムコダインのせいかもしれません。

3.粘膜潤滑薬(肺サーファクタント産生促進薬)

アンブロキソール(ムコソルバン,ムコサール,アンブロン)がここに入ります。

杯細胞や粘膜下分泌腺,クララ細胞からの分泌や,肺胞Ⅱ型細胞からのサーファクタント分泌を促すことにより,気道を潤滑にして喀痰の排出を容易にさせようとする薬剤です。

難しすぎて何言ってんだかわかんねぇよって人のために説明します。

ビソルボンと別の働き方で,痰を出しやすくする物質を出させるのがムコソルバン。そう思っておいてよ。

サーファクタントってのは石鹸と同じで界面活性剤ってやつなのさ。

痰をはじく!ってイメージでいいかも。

はじかれたら外に出やすくなるやん?それです,それ。

4.気道分泌細胞正常化薬

フドセテイン(クリアナール,スペリア)がここに入ります。

気道の杯細胞過形成を改善し,気道の過剰分泌を抑制する。慢性の気道過剰分泌,排痰困難といった病態に有効。

とりあえず,荒れたのどを治してあげるって思っておけばいいかもね。え?ザックリ過ぎ?いいやん。

まずはザックリわかればいいやん。

*ちなみに,ちょいちょい出ている杯細胞(さかずきさいぼう)って何?って話ですが,これは粘液分泌をする単細胞腺のことです。

ってなわけで,てなわけでよ,長々と書いたけれど,これが答えです。

つまり,ムコダイン,ムコソルバン,ビソルボン,クリアナールの併用は薬理作用が全部違うから,併用できるわけです。

順に,痰を柔らかくしたり,出やすくしたり,希釈したり,細胞修復をするわけですな。

ほらね,使えるでしょ?

高齢者の患者さんならこの組み合わせを使うことって合理的ですよ。

まとめ

今回は診断については言及しませんでした。なぜなら,そろそろ文章が長いから!

とりあえず,薬剤師として知っておきたい情報はまとまったと思います。

咳は,中枢性鎮咳薬なんていらねぇってこと。原因別に適切に薬を使うことが大事だから,それを提案できるようになっておこうねって話でした。痰は,カテゴリー別に薬を頭の中で整理して,切れない痰ならガンガン併用を提案すればいいじゃないか!ってことです。

鎮咳・去痰って当たり前すぎる病態だし,処方も当たり前に思う範疇なんだけど,改めて勉強するとおもしろくないですか?

僕はめちゃめちゃ面白かった。記事を書きながらおもしろいなぁと何度も思った。

この記事を読んで勉強になったなぁとか,参考になったと思う方がいたらうれしいです。

関連記事はコチラ☞ASAHI-Nとp-know

最後までご覧いただき,ありがとうございました。

今回参考にしたのはこちら!

[amazonjs asin=”4758115710″ locale=”JP” title=”レジデントノート 2016年7月号 Vol.18 No.6 同効薬の使い分け なぜこの薬を選ぶ?〜降圧薬・利尿薬など,よく使う薬の患者に合わせた考え方”]

けいしゅけ

けいしゅけ今回の記事はいかがでいたか? アナタのお役に立てていれば幸いです! もし良ければコメント欄から記事を読んだ感想や,ご意見,ご質問など寄せて下さい☆待ってます!!

この記事をお読みのアナタにオススメの記事があります☆

記事の感想など,ひとこと頂けますか?

コメント一覧 (5件)

[…] 咳嗽薬(鎮咳・去痰薬)の使い分け […]

[…] 関連記事はコチラ ☞去痰薬の使い分けをまとめます。痰切り+咳止め ☞降圧薬の使い分けを考える☞100%おもしろい!ウルソの魅力。胆汁酸の理解から作用機序を理解 ☞ARBをま […]

[…] 咳嗽薬(鎮咳・去痰薬)の使い分け […]

[…] 併せて読んではいかがかな?? ☞去痰薬の使い分けをまとめます。痰切り+咳止め ☞降圧薬の使い分けを考える ☞100%おもしろい!ウルソの魅力。胆汁酸の理解から作用機序を理解 […]

[…] 併せて読んではいかがかな?? ☞去痰薬の使い分けをまとめます。痰切り+咳止め ☞降圧薬の使い分けを考える ☞100%おもしろい!ウルソの魅力。胆汁酸の理解から作用機序を理解 […]