The PARA Method:先日Notionの勉強会に参加した際に知った言葉です。どんなものかについて,講師のつばささん(@PetsTsubasa)からは,とある海外の記事1を紹介いただきました。他には,図解が秀逸なページがあったので,こちらも参考にしました2。

理解を深めるために,DeepLで翻訳したものを自分なりの言葉に置き換えていきます。

PARA Methodについて要点をまとめると…

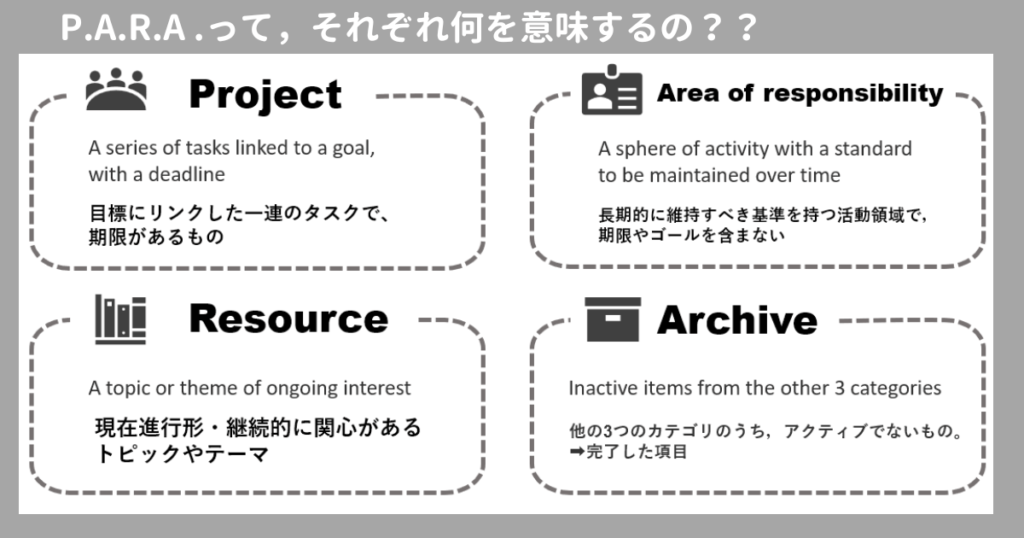

「PARA method」とは、あなたの仕事や勉強の情報を整理する方法の一つです。ちなみに,「PARA method」の”P.A.R.A.”はそれぞれ「Projects(プロジェクト)」「Area of responsibility(エリア)」「Resources(リソース)」「Archives(アーカイブ)」の頭文字を指しています。また”method”は日本語に訳すと「方法」です。

「Projects(プロジェクト)」「Area of responsibility(エリア)」「Resources(リソース)」「Archives(アーカイブ)」を表1枚にまとめて解説すると・・・

| Projects(プロジェクト | あなたが今手がけていることです。例えば、学校の宿題や特別なプロジェクトなどがこれに当たります。今後,数週間や数ヶ月で終わらせる予定のものが該当します。 |

| Area of responsibility(エリア) | あなたが継続的に気をつけている領域のことです。例えば、健康や勉強、家族などのようなあなたの人生の重要な部分です。無期限のタスクと考えるとしっくりきますね。 |

| Resources(リソース) | あなたが自分のプロジェクトやエリアを支えるために使う情報や道具のことです。例えば、本やウェブサイト、ノートなどがこれに当たります。参考資料といったところでしょう。 |

| Archives(アーカイブ) | これはあなたがもう必要としないが、後で参照するかもしれない情報のことです。例えば、終わったプロジェクトの資料や、古い学校の教科書などがこれに当たります。 |

けいしゅけ

けいしゅけこれら4つの部分を使って、あなたの情報を整理することが「PARA method」の目的です。ちなみに,この情報整理を何を使って行うか?というと,Notionが非常に長けているんです。PARA Methodに習って4カテゴリーのデータベースを構築することで,時間とエネルギーを最も重要なタスクに集中できるようになると思いますっ!

The PARA Methodとは,デジタル情報整理術のことである

P.A.R.A.のデジタル情報整理システムを用いることで,次の内容を実現できます。

- 普遍性 :あらゆるソースからあらゆる種類の情報を受け取ることができる

- 柔軟性:現在または将来のあらゆるプロジェクトや活動に適応できる

- シンプルさ:メンテナンス、カタログ化、タグ付け、再編成をできるだけ必要としない

- クロスプラットフォーム:様々なアプリケーションとの互換性を持つ

- 成果重視: 仕事やプロジェクトを前進させるために役立つ方法で構成されている

- Modular:必要に応じて全体像を拡大し、詳細を拡大できる

- 機会主義:専用のオーバーヘッド・タイムを必要とせず、すでに実行されている作業を利用する

P.A.R.A.システムの概要

4つの主要カテゴリー:Project / Area of Responsibility / Resource / Archive /

すべての情報は、これらのカテゴリーのいずれかに整理され、実行可能性の高い順にリストアップされる)

- Project:目標にリンクした一連のタスクで、期限があるもの。これはあなたが今手がけていることです。例えば、学校の宿題や特別なプロジェクトなどがこれに当たります。今後,数週間や数ヶ月で終わらせる予定のものが該当します。

- 具体例:病院受診をする / 実施計画を立てる / ブログ記事を書く / 会議への出席

- Area of Responsibility:長期的に維持すべき基準を持つ活動領域で,期限やゴールを含まないあなたが継続的に気をつけている領域のことです。例えば、健康や勉強、家族などのようなあなたの人生の重要な部分です。無期限のタスクと考えるとしっくりきますね。

- 具体例:夫婦,親子,チームリーダー,サッカーのコーチ / 製品開発,社内報,法律 / 運動,家計,アパート,ペット

- Resource:現在進行形・継続的に関心があるトピックやテーマ。これはあなたが自分のプロジェクトやエリアを支えるために使う情報や道具のことです。例えば、本やウェブサイト、ノートなどがこれに当たります。参考資料といったところでしょう。

- 具体例:趣味 / テーマ(心理学,政治,リーダーシップ,誠実さ) / アセット(写真素材,文字のデザイン,お気に入りを集めたファイル,証明書,お客様の声,コードスニペット) /

- Archive:他の3つのカテゴリのうち,アクティブでないもの。完了した項目。これはあなたがもう必要としないが、後で参照するかもしれない情報のことです。例えば、終わったプロジェクトの資料や、古い学校の教科書などがこれに当たります。

「本を出版する」というプロジェクトは,「執筆」というエリアにリンクします。

また,本を出版するにあたって示した出典・参考資料はリソースです。

プロジェクトとエリアの違いとは?(Projects vs. Areas)

- プロジェクト(Project): 目標にリンクした一連のタスクで、期限があるもの

- エリア(Area):長期的に維持すべき基準を持つ活動領域で,期限やゴールを含まない

趣味や夢とプロジェクトや目標を混同してはいけない

- 対応する目標がないプロジェクトは “趣味 “である ➡ リソースに分類すべき

- 対応するプロジェクトがない目標は “夢 “である ➡ リソースに分類すべき

P.A.R.A.の三大原則

P.A.R.A.の3つの基本原則について説明していくで~。

原則1:マジックナンバー4

この原則の意味するものは,情報を整理するときに「4」を意識せよってことです。

具体的には…

- カテゴリーは4つ(プロジェクト,エリア,リソース,アーカイブ)に分ける

- それらのカテゴリーは(アプリケーション,スタック,ノートブック,ノート)という4つのレベルまで分類してよい

これによって,カテゴリーや階層が多すぎて情報がごちゃごちゃになるのを防げます。

原則2:タスク管理とプロジェクト管理のシステムを完全に一致させる

この原則の意味するものは,タスク管理とプロジェクト管理のシステムを同期・連動させましょうってことです

これによって,あなたが使っている様々なアプリの強みを活かすことができ,一つの完璧なアプリを追い求める時間を省くことができます。Notionだけにこだわるんじゃなくて,Notionをベースに使いつつ,NotionとSlack,NotionとGoogleカレンダーを連動させるなどしつつ,タスク管理とプロジェクト管理が一元管理できればOKです☆

原則3:行動可能な項目と行動不可能な項目を分ける

この原則は,行動を起こすことができる情報と,そうでない情報を分けることが大切やでって意味です。

これによって,あなたがその時必要な情報だけを見ることができ,頭を使うことが少なくなります。

これらの原則を使って,情報をうまく整理することができるようになります。必要な情報をすぐに見つけられれば,時間とエネルギーを大切なことに回せるようになってハッピーですね☆

フローと維持管理(Flows and Upkeep)

P.A.R.A.はダイナミックなシステムです(4つのカテゴリー間を情報が流れます)

ある情報(テキストの行、画像、ノート全体、ノート全体)が、4つの主要なカテゴリのうちの2つの間を流れる理由はさまざまです

- FROM PROJECTS..

- TO AREAS: プロジェクトは、長期的かつ継続的な責任になり得る

- TO RESOURCES: プロジェクト中に発生した「中間作業」(ブレインストーム、メモ、背景調査、図、インタビューメモなど)をスキャンして、将来のプロジェクトに役立てる

- TO ARCHIVES: 完了したプロジェクトや休止中のプロジェクトをアーカイブに移動し、将来参照できるようにする

- FROM AREAS…

- TO PROJECTS: 収集した情報は、新しく始めたプロジェクトに役立つかもしれません

- TO RESOURCES: 自分にしか関係ないと思っていたメモが、他の人にも価値を提供できることに気づいたら

- TO ARCHIVES: アクティブでなくなった領域をアーカイブする(これは人間関係にも適用される)

- FROM RESOURCES…

- TO PROJECTS: 興味は本格的なプロジェクトになる(リソースノートブックの主な使用例の1つ)

- TO AREAS: リソースノートブックにある情報が,自分の人生の中で責任のある分野に適用できることに気づいたとき

- TO ARCHIVES: 時間が経って興味がなくなったら、情報をアーカイブして、ワークスペースを散らかさないようにする(再び興味がわいたときのために削除しないこと)

- FROM ARCHIVES…

- TO PROJECTS: 休止中のプロジェクトを再開する、または過去のプロジェクトから有用な情報を転送して現在および将来のプロジェクトで使用する(アーカイブされたプロジェクトを保持する主な理由の1つ)

- TO AREAS: 昔収集した情報が、新しく担当する業務に関連する場合

- TO RESOURCES: 過去のプロジェクトが興味深くなってきたとき(アーカイブされたプロジェクトから関連するメモを新しいリソースセクションに移動する)

Just-In-Time Organization

- 整理整頓は、杓子定規に、あるいは “何となく “で行うのではなく、機会があれば臨機応変に行う

- 組織再編成のスケジュールを、毎日、毎週、毎月など、決められた間隔で厳密に立てない

- 組織構造を変更するときは、専用の作業として大量に行うのではなく、少しずつ、たまたま気づいたときに行う

- 「モノを整理することは、明確な見返りもインパクトもない、時間のかかるオーバーヘッド作業である

- 納期が迫っているため、プロジェクト中にできない

- プロジェクト終了後、次のプロジェクトが始まるのでできない

- したがって、オーバーヘッド作業は何度も何度も延期され、すべてのシステムが崩壊し始める限界点にまで達してしまいます。

- 故障の原因は “生産性の低さ “である

- その代わり、ノートに目を通す時間を利用して、他の場所に移動した方が良いと思ったノートを移動させることができます-デバイスの使用時間を考えると、このような機会は思っている以上に多いのです

- あるカテゴリーから別のカテゴリーへ、完璧な精度でノートを流そうと心配する必要はありません

- 「完了」がないので、「完了」のイメージに悩まされることがない

- 検索をバックアップツールとして使用することで、見落としたり、置き忘れたりしたものを見つけることができます

- このシステムを定期的に使い始めると、4つのカテゴリーに頻繁にアクセスするようになり、将来の自分にとって情報をより発見しやすくするための様々な小さな最適化や変更に気づき始めるでしょう

設定ガイド

5ステップのP.A.R.A.セットアップの流れ

- Step 1: 既存のファイルを “Archive [date]”(今日の日付を含む)という新しいフォルダに移動する

- Step 2: 現在のプロジェクトごとにフォルダを作成する

- Step 3: すべてのプロジェクトフォルダを “Projects “という名前の新しいフォルダに移動する

- Step 4: 新しい “Archives “フォルダを作成し、既存のフォルダをその中に移動する

- Step 5: 必要なときだけ、新しいフォルダを作成する

プラットフォーム間の一貫性

- 知識を保存するすべてのプラットフォームで、上記のプロセスを実行する

- 一貫性と使いやすさのために、異なるプラットフォーム間でプロジェクトと領域に同じタイトルを使用することを忘れない

何かを保存するかどうかを検討する際に、自分自身に問うべき良い質問

- これは、将来のある時点で表面化した場合、私にインスピレーションを与えたり、役に立ったりするものなのでしょうか?

- これは、将来のプロジェクトに役立つソース、ビルディングブロック、ツールになる可能性がありますか?

- これはユニークで個人的な、あるいは苦労して得た知識で、時間をかけて再確認する価値があるか?

- 将来、必要なときに見つけられそうにないものですか?

与えられた情報をどこに保存するか

- デフォルトでデジタルノートアプリに物を保存する

- ただし、以下の場合は例外となります:

- 機密情報。パスワード、医療記録、財務データなどは別の場所に保存してください

- 大きなファイルや特殊なファイル。メモアプリは大きなファイルをうまく扱えないので、専用のアプリ(クラウドストレージなど)に保存してください

プロジェクト一覧 Mindsweep

- プロジェクト一覧・マインドスイープは、仕事や生活におけるすべてのプロジェクトを正しく認識するためのステップバイステップのエクササイズです

- ここでいうプロジェクトとは、次のように定義されます。「完了するために1回以上の作業セッションを必要とする、あなたがコミットしているすべての成果” と定義されます

プロジェクトリストMindsweepの手順

- プロジェクトになりそうなものをすべてブレインダンプしてみる

- あなたの心(考え)

- カレンダー

- To Doリスト

- アジェンダ

- ブリーフケース/バッグ/ウォレット/財布

- 物理的な環境

- コンピュータ

- プロセスや手順

- 創造的な機会

- コンピテンスの構築

- リストの整理と絞り込み

- 明らかにプロジェクトでないものは削除する

- 同じ結果に結びついているプロジェクトはまとめる

- カレンダーに書き込むことで代用できるプロジェクトは、カレンダーに追加する

- いつか/たぶん」のプロジェクトは、リストの一番下に移動させる

- 各プロジェクトが目指すべき成果を明確にする

- 望ましい結果を現在形で書き、記述している結果が実現した時の自分を投影する(例:Project: 医師の予約を取る ⇒ 結果。腰痛が解消され、夜も不快感なく眠れるようになった)

- 日付を入れる

●リスト上のすべてのプロジェクトには、混乱の余地のない具体的な期限または時間枠が必要です(”2017年6月30日 まで”、”2017年末”、”2017年第3四半期末 “など

●これが、実際にプロジェクトとして成立しているかどうかの真のテストです

たとえ恣意的と思われる期限であっても、進捗状況を確認し、アプローチを見直すためのリマインダーとして機能する

●本当の締め切りがない場合は、代わりに目標完了日を追加する

- 動作動詞を使う

●DONE を表現する動詞を探しています: 最終決定、提出、配送、完了、送信、明確化、整理、更新、実装、解決、発行、完成

●管理する、監督する、保証する、または最大化するなどの動詞を使う場合は、プロジェクトではなく、進行中のArea of Responsibility(責任分野)である可能性があります。

●プロジェクトを “完了 “させるには、近い将来に何かが起こる必要がある

- プロジェクトごとにリストの優先順位を決める

- タスクの優先順位は、1日、1週間を通して常に変化するため、うまくいきません(タスクの優先順位付けに費やす時間は無駄です)

- プロジェクトはゆっくり動き、緊急事態が発生しても優先順位が変わらないため、1週間の間に変わることはまずありません

- プロジェクトリストを現在の週で最も重要なものから最も重要でないものへと並べ替える

- このリストの再優先順位付けは、プロジェクトをリストの上下に移動させるだけでよい

- 各プロジェクトが、今週の精神的な帯域をどの程度占めるべきかを直感的に判断し、それに従ってリストを並べ替える

- プロジェクトリストの評価

- 現在の優先順位、興味、価値観、長期的な目標が正確に表現されているか、リスト全体を俯瞰して見てみましょう。

- プロジェクトが多すぎる、または少なすぎる分野がないかどうか

- 自分にとって重要な成果で、対象となるプロジェクトがないものを探す

- 明確な成果や目標がないにもかかわらず、時間や注意を費やしているものがないか。

- 単に不明確なものは、一歩下がって、「私はここで何を達成しようとしているのか」「これはどんな大きな目標につながっているのか」と尋ねてみてください。

- このような全体像を目の前にして、どのプロジェクトをキャンセル、延期、再交渉、または明確にすべきでしょうか?

- 明確さが欠けている、どこに焦点を当てたらいいかわからないと感じたら、いつでもこのチェックリストを実行して、すべてのコミットメントを収集し、優先順位をつけることができます

- さらに、このエクササイズを「週次レビュー」として、1週間を振り返り、プロジェクトリストを更新するための自分との約束にすることもできます(このレビューを、仕事のカオスから離れた、より落ち着いたバランスのとれた視点で行えば、1週間を通してバランスを保ちやすくなるはずです)

少量生産のプロジェクト(Small-Batch Projects)

- Small-Batch Project (n.)。1) 厳しいスコープで短期的に取り組むもので、2) 最終状態を表す明確な望ましい成果、3) 期限または納期(過ぎると見直し日になる)が設定されているもの

- プロジェクトリストの作成は、多くの人にとって最も重要でありながら難しい作業の一つです。

- プロジェクトリストでは、”Small-Batch Project “が求められる

- Small-Batch Project の特徴

- タイトなスコープ、短期のコミットメント

- 最終的な状態を示す明確な望ましい結果

- 締切日または納品日(過ぎると見直し日になる)

- クリーンエッジの重要性

- きれいなエッジは、集中力を高めます

- クリーンエッジは創造性を高める

- クリーンなエッジは遠近感を生む

- 周囲と区別されたものだけに集中することができる

目指すべき成果の策定

- プロセス優先の生産性向上時代と習慣へのこだわりから、目標は悪であると考えるようになった

- 手段を規定することから、望ましい目的を規定することへ

- 目標という概念を捨てるのではなく、目標とその策定方法を再発明する必要がある

- 望ましい結果を策定するために必要なのは、手段を規定することから、目的を記述することへとシフトすることである

- 望ましい手段としての望ましい成果の特徴

- 望ましい成果は、成功の基準(成功が評価される基準または測定基準)を記述したものであるべきである

- 望ましい結果は、明確な最終状態を記述すべきである

- 結果は、実現しない可能性のある多くの方法を持ち、仮定を表面化することができる

- 仮説としての望ましい成果

- 正確な成果は、できるだけ早く仮定を明らかにする,つまり、仮説であり、反証されるように設計されている

- 目標の基本的な性質が変わり、結果を予測するものから、最大限の学習をもたらす仮説を立てるものになった

- 仮説を明確にし、検証することで、プロジェクトからの学びが得られる

- 目標は、未来を予言することでも、過度に硬直化することでもなく、狙ったところと当たったところの違いを見て、”なぜ?”と問い、答えられるようになることです

- 正確さを犠牲にしてでも正確であることが、現実を自分の意図に合うように変えるために必要な学びをもたらすのです

- プロジェクトはネットワークを形成し、そのインターフェースは成果によって定義される

- 望ましい結果を導き出すことができるようになると、個人的な生産性ネットワークが形成され始めます

- ネットワークは、あなたが今いる場所から、どこに行きたいかを示す地図です

- ネットワークは、現在地から目的地までの地図であり、その道筋は「やらなければならないこと」ではなく、「必ず実現すること」です

- その「真でないこと」から「真であること」に転換する方法は、直接的な努力を必要としないものがたくさんある

- 新しい現実が生まれるための必要な条件を整えることは、予期せぬ機会から利益を得るために自分を位置づけることです

- プロジェクトは、個人の生産性ネットワークのノードである

- 望ましい成果とは、これらのノード間のインターフェースであり、プロジェクトが連携して、それぞれの部分の総和を超えたものになることを可能にするものです

- この記事で紹介するガイドラインと推奨事項は、これらのインターフェイスを可能な限りクリーンにするために設計されています

- きれいなインターフェース、すなわち明確な望ましい成果こそが、プロジェクトノードが隣接するノードに依存できるようにするものである

- レゴのように、きれいなエッジを持たないものは、美しい新しい創造物のピースになることができません

- プロジェクトの策定方法を標準化し、半自動化することで、個々のプロジェクトではなく、プロジェクトのポートフォリオを管理するという、より高い地平に到達することができるからです

デジタル組織の基本原則

- 実行可能性で整理する

- プロジェクトは最も実用的

- アーカイブは最も実用的でない

- 臨機応変に組織化する

- 価値の疑わしい先行作業を避け、サンクコストを回避し、方向転換に対して可能な限りオープンであるために、何としても重い腰を上げないこと。

- 素早く動く、軽く触れる

- 組織システムをある方向に誘導するために、あらゆる行動への投資を低く抑え、完全なコミットメントを回避する。

- 制御されたランダム性

- 正確さが求められるのは、プロジェクトの定義だけ

- それ以外は曖昧であることが望ましい

- ノートブックの内部構造を作らない、すべてのノートに標準的なテンプレートを使用しない、共通の命名規則も使用しない

- 複雑なシステムは作るものではなく育てるものでなければならない

- 組織システムは一度に展開することはできず、小さな種から始めて、設計者のニーズの変化に応じて徐々に展開し、進化させる必要があるのです

- アウトカムを重視する

- 整理すること自体が目的になってはいけない

- 失敗を恐れない

- 生産性に影響を与えることなく、数ヶ月間、フォルダがバラバラになることがあります。

- ノートブック間で常にメモが行き来する複数のメカニズムがあるため、メモをどこに保管するかの判断が非常に寛容である

- 浅い階層構造

- P.A.R.A.が他の組織システムと大きく異なる点は、その深さが浅いことです

- 無限に広がる縦の入れ子構造を、プロジェクトの回転という横の動きに置き換えます

- ファイルは、実行可能なノートブックからアーカイブスへとシャッフルされ、むしろ、より深いところへと消えていく

やり直しのマジック

- 新しいPCやMacを手にすると、創造的なエネルギーが湧いてきます

- P.A.R.A.は、「やり直す」という発想のもとに作られた組織システムです

- プロジェクトが完了したときが「やり直し」のタイミングなので、プロジェクトが組織の基本単位になります

- このことは、「セットアップガイド」にある、古いフォルダをすべて「アーカイブ」フォルダに放り込むという考えと結びついています

よくある質問(Frequently Asked Questions)

- The PARA Method: How I Organize my Digital Information – Luca Pallotta

- The PARA Method: A Universal System for Organizing Digital Information ‐ FORTE LABS

記事の感想など,ひとこと頂けますか?