まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆

高尿酸血症についての第4弾の記事は,お待ちかねの薬物治療に関してや。

第4話は薬物治療についてやで

尿酸値が高いならアロプリノールかフェブキソスタットがスグに頭に浮かんでくる治療薬でちゅ。でも,ベンズブロマロンもよく調剤しましゅね。

あれ??どういう関係性があるのか,よく考えたらわかってないでちゅ💦しかもしかも!尿酸が体の中でどう作られて,どうやって体の外に出ていくのかわかってないでちゅーーーー💦💦

タコちゅけのように,よくよく考えてみると・・・頭の中で薬の作用機序や尿酸の合成から排出までの流れが頭の中で整理できてなかったりしませんか?

この記事を読んだらこのあたりの情報がスッキリ整理できたわ!となるようにまとめています。ぜひとも楽しんで読んでみてください☆

高尿酸血症治療薬の作用機序と尿酸の体内動態を図でザックリ理解しよう

図解で理解

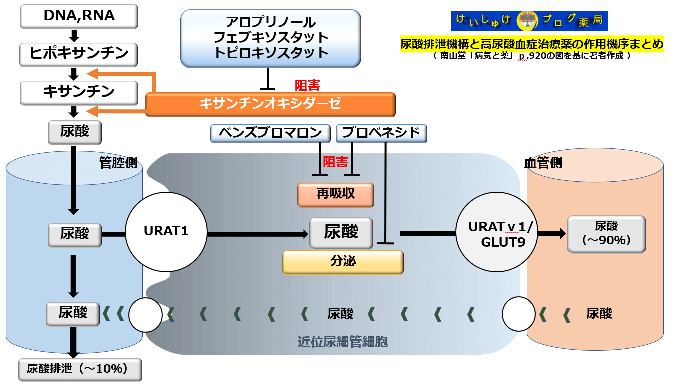

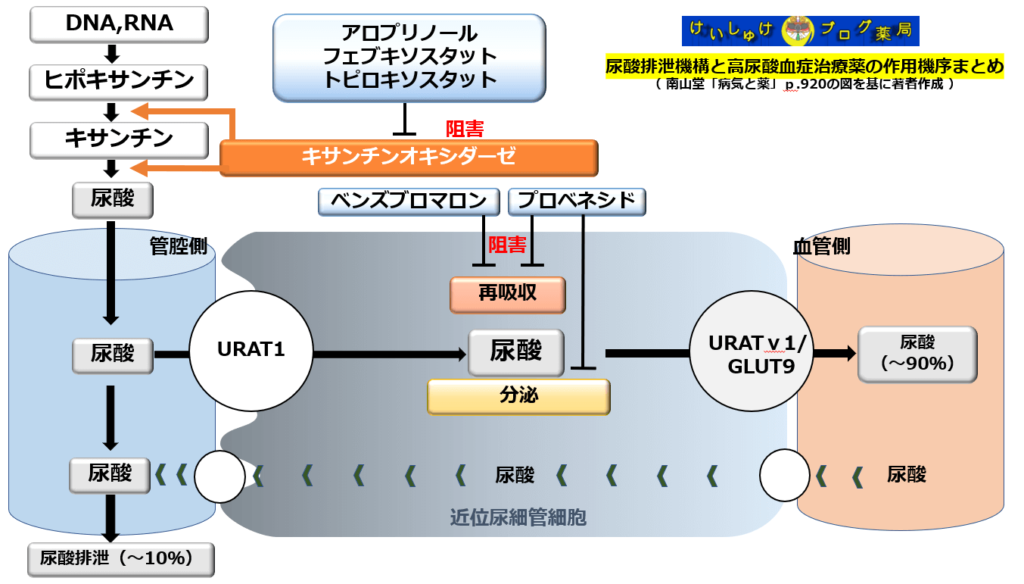

この図からわかる事としては,ざっくり以下の3つや。

- 尿酸がどのようにして出来上がっていて,体の中をどのように動いているのか(排泄される量って意外と少ないこと)

- 近位尿細管細胞を中心として,尿管側でURAT1,血管側でURATv1(別名:GLUT9)というトランスポーターによって尿酸が再吸収されていること ➡ ベンズブロマロンやプロベネシドが阻害するのはこのURAT1やねん。プロベネシドはこれに加えて有機アニオントランスポーター=OATも阻害することで尿酸が原尿から再吸収されることを邪魔してんねんで☆

- 尿酸生合成阻害薬のアロプリノールやフェブキソスタット,トピロキソスタットの作用点と,尿酸排泄促進薬のベンズブロマロンとプロベネシドの作用点の違い ➡ 使い分けにつながりそうやと思わへん??

トランスポーター

って大事やね

高尿酸血症の治療薬についての概要をザックリとらえよう!

治療薬概要

治療開始時期については,第3話 高尿酸血症の3つの病型分類と治療指針そして生活指導を語るっに詳しく書きましたので割愛するで。

治療薬については大きく分けて3つに分けられるねん

- 尿酸排泄促進薬:ベンズブロマロン・プロベネシド

- 尿酸生成阻害薬:アロプリノール・フェブキソスタット・トピロキソスタット

- 尿アルカリ化薬:クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム水和物の合剤(ウラリット®)

注意点とポイント

- 急性痛風発作時に血清尿酸濃度を変動させると,発作が増悪したり遷延することがある。そやから,尿酸降下薬を開始あるいは変更したらアカン

- 尿酸降下薬を服用開始後初期には,血清尿酸濃度が変動することによって痛風発作が誘発されてしまう事がある。そやから,少量のNSAIDsまたはコルヒチン0.5mg 1日1回の併用を考慮することがあるねん。これらが出ているからと言って患者さんが痛風発作を起こしているのでは!?などと早とちりしないようにしよう☆

- 尿酸降下薬は少量から開始する。血清尿酸値は3~6カ月かけて緩やかに低下していくようにし,血清尿酸値5.0~6.0mg/dLに維持する

- 治療薬の選択は,尿酸クリアランス(CUA)およびクレアチニンクリアランス(CCR)の測定を行って病型分類を行う。

1)尿酸産生過剰型(全体の12%)・・・尿中尿酸排泄量>0.51mg/kg/時およびCUA≧7.3mg/Lの場合

2)尿酸排泄低下型(全体の60%)・・・尿中尿酸排泄量<0.48mg/kg/時あるいはCUA<7.3mg/Lの場合

3)混合型(全体の35%)・・・尿中尿酸排泄量>0.51mg/kg/時およびCUA<7.3mg/Lの場合 - 腎障害や尿路結石症を合併する場合は,尿酸生成阻害薬を原則として,尿量確保の上で尿アルカリ化薬の併用を考慮する

- 腎障害や尿路結石症を合併していない場合は,尿酸産生過剰型では尿酸生成阻害薬,尿酸排泄低下型では尿酸排泄促進薬を第一選択薬として用いるんやっ!(注意:尿路結石がある場合には,尿酸排泄促進薬は禁忌,使ったらアカンで。なぜか。それは,尿酸排泄促進薬を使うと尿路結石ができやすくなるからや。)

けいしゅけ

けいしゅけここら辺が,高尿酸血症治療薬の概要ってところやわ。タコちゅけ,どない?

ありがとうございましゅ!!

図解も含めて,治療薬の全体像が見えた気がしまちゅ☆

・・・ところで先生,URAT1とかURATv1/GLUT9ってなんでちゅか??

お🎵

トランスポーターに食いついてきてくれるなんて嬉しいやん!この記事では治療薬の全体像を語ると共に,尿酸の体内動態でも特に再吸収機構について語りたかったから,URAT1やURATv1/GLUT9についての話をしようか☆

やったぁぁぁ!!!!

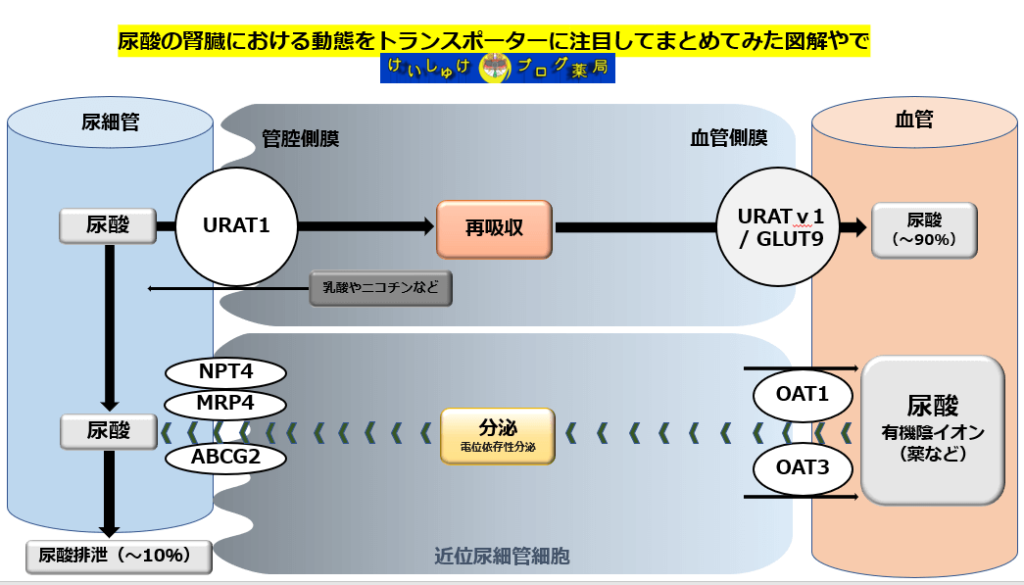

尿酸の再吸収と分泌に注目!URAT1やGLUT9,MRP4などを知ろう

トランスポーターを知る

さぁて,ちょっと多くの方が「できれば見ないことにしておきたい」輸送体についての話をするでぇ~

うん,そうした意見は多いと思う。んじゃなんでこの話をするねんよ?って思うかも知れへんから先に言おう。 トランスポーターの動きがわかると,例えば,トラニラストが尿酸排泄促進作用を示すってことがわかったりするねん。 つまりやな,「ある薬が主作用の他に,なんかわかんないけど尿酸値を下げるらしい」の「なんかわかんないけど」の部分に関与しているのが,このトランスポーターだったりするわけや。ここに注目する意識を持つことで,他の薬に関しても構造式が似ていたらもしかして・・・とか考えられるようになるかもわからへんで!

ぬぁぁぁぁ!!たのしくなってきたぁぁぁぁあぁぁぁぁあああ

尿酸の腎での動態はザックリ言えば3ステップからなる

腎における

尿酸の動態

単純やけど,これだけやわ。このSTEP2とSTEP3に注目していきますよ☆

記事の感想など,ひとこと頂けますか?