機能性ディスペプシアの病態・診断・治療薬と治療終了まで全部書いてみた

機能性ディスペプシア :日々の業務を行っていると,高血圧・高脂血症・糖尿病・胃潰瘍など様々な疾患の患者さんに投薬をする。その中で,器質的疾患(潰瘍や悪性腫瘍など細胞に変異がみられない状態)がないにもかかわらず,さまざまな症状が慢性的に生じる疾患が 機能性ディスペプシア や。

機能性ディスペプシア について,理解できてる?なぁんか「誰かに解説してみて」って言われるとしたらハッキリと説明できんくない??・・・で,結局どういう病気なんやろうと気になったので,機能性ディスペプシアのガイドラインを勉強することにしてん。

僕の言葉で機能性ディスペプシアの症状の具体例や,診断のプロセスを今回は記事にするわ。今までより少しでも機能性ディスペプシアに対する理解の手助けになればと思います。

関連記事:アコファイド(アコチアミド)について勉強したで!【機能性ディスペプシア治療薬】

ほな,いこかぁ~

機能性ディスペプシアの問題点は,自覚症状でQOLを損なうこと

機能性ディスペプシアについてガイドラインを読むと,最終的な治療のゴールは

- 自覚症状の改善及び消失

- QOLの向上

[/list]

となってるねん。

けいしゅけ

けいしゅけつまり,機能性ディスペプシアは慢性的な症状によって生活の質(QOL:quality of life)が落ちているのが問題点だという事がわかるんや。ちなみに,機能性ディスペプシアは基本的に良性の疾患で命に別状ない疾患であることを強調しておきたい。

薬剤師として患者さんには,「症状,しんどいですよね?ですがこの病気で胃に穴が開くだとか,どこかがおかしくなって命に影響するという事はないので,その点は安心してください。」と声をかけよう!!

機能性ディスペプシアの具体的な3つの自覚症状

機能性ディスペプシアの具体的な症状は3つある。

- みぞおちあたりに生じる灼熱感,痛み

- 胃もたれ

- 早期膨満感

[/list]

これらが機能性ディスペプシアの症状で,診断の上で器質的,全身性,代謝性疾患が見つからない場合が条件となる。

ちなみに器質的疾患がないと判定するためには内視鏡検査が必要になるねん。つまり,機能性ディスペプシアと確定診断されるには胃カメラを必ず飲まないといけないって事になるね。

機能性ディスペプシアの病態に影響を与える6つの因子

また,これら機能性ディスペプシアの病態には6つの因子が影響しているねん。

- 胃運動機能異常

- 内臓知覚過敏

- 胃酸分泌異常

- ヘリコバクター・ピロリ菌への感染

- 生活習慣

- 精神・心理的異常

[/list]

こういったものが複雑に絡み合っていると考えられている。

(参考文献:機能性消化管疾患診療ガイドライン2014)

機能性ディスペプシアの病態をかみ砕いて言うと何や?

機能性ディスペプシア ☞ 胃の運動機能障害と考えれば今のところ問題ないわ。

まだ機能性ディスペプシアは病態が完全解明されていないので,「今のところ」という表現になるわけや。

そして,胃の運動機能障害は2つに分けられる。

ほんじゃ,説明していくで☆

運動機能障害その①:貯留機能障害

1つ目が貯留機能障害。ん?どういう意味?ってなるやろうから,説明していくわな。

胃の運動機能障害が生じることで,食べたものが食道から胃に入ってきても,

胃の上部がうまく広がらず,食べたものをとどめておくことができなくなるねん。

結果として,

- 早期膨満感

- 食欲不振

などの症状が出てくるわけや。

運動機能障害その②:排出機能障害

2つめが排出機能障害。これまた,なんのこっちゃ?ってなるやろから,説明するで☆

胃の排出能が低下して胃の中に食物が長時間停滞する事による症状。

胃に食べ物がずっとあることになるので,胃の壁が持続的に伸びてしまうことで症状が出てくる。

胃の中にとどまってしまっている食べ物の刺激によって胃もたれが起こり,さらには刺激に対する知覚過敏が生じて,みぞおちの痛みや灼熱感が生じるねん。

よって症状は以下の通り

- 胃もたれ

- みぞおちの灼熱感,痛み

ここまでを一枚の画像にまとめると以下の「機能性ディスペプシアの病態」になるので引用させてもらってます。

引用部分を示します

引用元⇒http://fhugim.com/?p=2555

引用終了

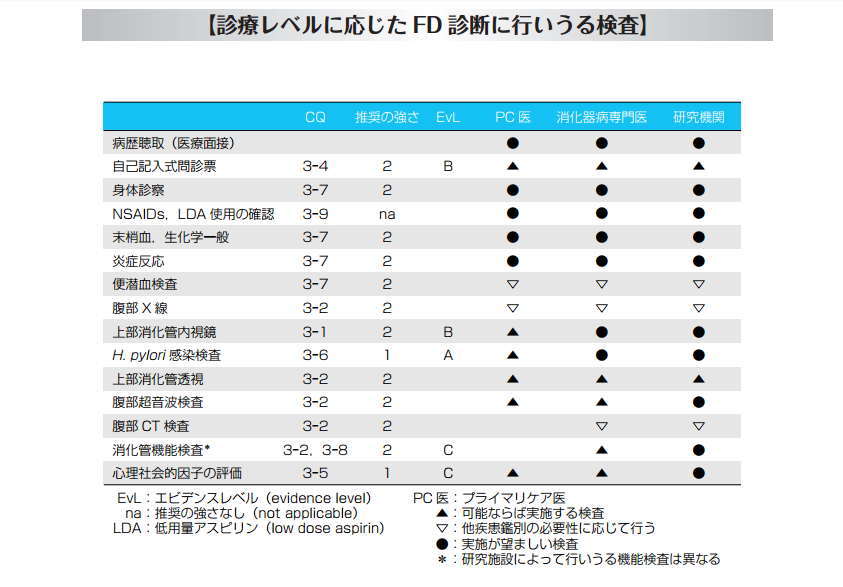

診断はどうするの?流れを知りたい

- まずは問診(身体所見・採血)・・・急激な体重減少はないか? 血便がないか? 繰り返す嘔吐はないか? 食べ物を食べるときよくむせないか(嚥下能力確認)? などを聞いたり,貧血になっていないか?年齢確認(高齢者かどうか)をみる

- 確定診断をするためには,次に内視鏡検査に進む(胃カメラ)

- ここでピロリ菌が見つかった場合には除菌治療に移る また他の病気が発覚した場合はそちらの治療に移る

- 内視鏡検査結果に異状がなく,ピロリ菌も見つからなかった場合,機能性ディスペプシアと確定診断となる

[/list]

何はともあれ,大事なのは器質的変異が生じていないことを確認する事と,ピロリ菌感染がない事

そして,患者さんに症状を聞き取り,症状が慢性的であることを確認する事やねん。

ちなみに,

- ピロリ菌に感染しているかどうか

- 自己記入式の問診票

- 胃カメラ(内視鏡検査の結果)

[/list]

この3つは機能性ディスペプシアの確定診断において科学的根拠レベルの高いものやねん。

引用元URL: http://www.soiken.info/clinical/area03/content02.html

機能性ディスペプシアの治療は2段階(初期治療と二次治療)

ここまでで,機能性ディスペプシアの症状と確定診断までの流れはわかってきた。

次は治療や。機能性ディスペプシアの治療と言えばアコファイドや!!!そう,保険適応になっているのはアコファイドのみやねん。しかし,それだけではないのでしっかりまとめていくで☆

初期治療:酸分泌抑制薬や消化管運動機能改善薬を使う

まずはこの2つの系統を使うのがセオリーになっている。繰り返すけれど,機能性ディスペプシアに対する適応を持つのはアコファイド錠のみであることは覚えておいてほしい(2017.4.2時点)

酸分泌抑制薬は何が使われる?(*適応外処方)

- H2ブロッカー:ニザチジン(アシノン),ファモチジン(ガスター),ラフチジン(プロテカジン)

- PPI:オメプラゾール(オメプラール),エソメプラゾール(ネキシウム),ランソプラゾール(タケプロン),ラベプラゾール(パリエット)

これらの中から処方される。ちなみにPPIについては膠原繊維性大腸炎の副作用について書いた記事があるので併せて読んでおいてほしい。これはわかっているだけで患者さんを辛い下痢症状から救うことができる。

ちなみに,これらがアコファイドと一緒に処方されていたら即,「適応外ですよ!」と疑義照会するのは感心しないんやなぁ。言うならば「合併症があるのですか?」と聞いた方がいいわ。理由は後述するけれど,機能性ディスペプシアって逆流性食道炎を併発している例が多いねん。

消化管運動機能改善薬は何が使われる?(*アコファイド以外は適応外処方)

- アコチアミド(アコファイド)

- イトプリド(ガナトン)

- モサプリド(ガスモチン)

二次治療:漢方薬や抗不安薬(*保険適応外処方)

漢方薬についてはガイドラインにおいてエビデンスレベルはA(質の高い科学的根拠である)で推奨度も非常に高い。

- 食後のもたれ感,早期膨満感を有する食後愁訴症候群(PDS)症例には 六君子湯 が効くとされる。

- 心窩部痛,心窩部灼熱感を有する心窩部痛症候群(EPS)症例には 安中散 が有効であるとされている。

- 上腹部通,消化不良の症状を訴える症例に 半夏厚朴湯 が有効であるという報告もある。

漢方薬に関しては経験則的な側面が強く,なぜ効くのか?どのように効くのか?が不明な面があるのが科学的ではなく,けいしゅけ個人としてはあんまり得意ではないねんなぁ。

抗不安薬についてもガイドラインにおいてエビデンスレベルはA(質の高い科学的根拠である)で推奨度も非常に高い。日本では タンドスピロン ( セディール )が上腹部不快感や痛みを軽減したという報告があるねん。

SSRIなどといった抗うつ薬に関しては論文がなく,効果があるという判定ができないので現段階では治療効果は不明となっているねんで。

ピロリ菌除菌療法は機能性ディスペプシアの薬物治療の前に必ず行う!

実はここまで話してきた2段階の治療の前には必ずピロリ菌感染のチェックと,もし感染が分かった場合には除菌を行う。一部の機能性ディスペプシアの患者さんに有効であることがガイドラインにおいても明記されており,エビデンスレベルはA(質の高い科学的根拠である)で推奨度も非常に高い。機能性ディスペプシアの症状改善にピロリ菌の除菌が有効であることは明らかだとガイドラインは記しているねん。

いつまで治療は継続するの?薬が効かない場合はどうするの?

ガイドラインにおいては,治療は症状消失や改善が見られたら中止してもよいとの見解を示している。

薬が効かない場合は,治療は4週間を目安として中断することを奨めている。

つまり,機能性ディスペプシアの治療は症状の消失・軽快をゴールにしており,達成できない場合や目的達成の場合はいったんそこで治療終了となると考えていい。ダラダラ薬を飲み続けなければいけないという事はないねん。

機能性ディスペプシアは再発することがあるのか?

ある。

これがガイドラインが正式に出している見解や。

原因としてストレスなど精神的なものもあるので,そりゃそうか。といったところか。

しかしそういう症例の場合には,ストレスからの解放が症状軽快のカギとなることが明白なので再度症状が消失することが期待できるんとちゃうかな。

機能性ディスペプシアと併発しやすい病気ってありますか?

実はある。

それは

- 逆流性食道炎(GERD)

- 過敏性腸症候群(IBS)

[/list]

の2つやねんけど,機能性ディスペプシアと併発する率は約48%にもなるんやって。

なので,先ほど挙げた治療薬の中で機能性ディスペプシアとしては使っておらず,逆流性食道炎の治療としてPPIなど酸分泌抑制薬が使われているケースが多いと考えていいわ。

これこそ,先ほど疑義照会を安易にはせず,合併症があるからでしょうか?と聞くべきと書いた根拠やねん。

まとめ

機能性ディスペプシアの病態と問題点,診断はどう確定するのか?そして治療はどうやっていくのか?さらに,治療の終了のタイミングまで言及しました。ガイドラインなど正式な文書を根拠に書いているので,かなり詳しくわかる記事になったと思います。

書いていて思うのが,やはりこの疾患は精神的な要因が強い印象があるってこと。

プラセボが効果を発揮することがあったり,医師-患者間の良好な人間関係が治療効果にプラスに働くといった本文には書いていないこともガイドラインには書かれていたことから,精神的要因はこの疾患には強く影響すると思われるで。

「病は気から」という言葉があるけれど,現代における気からくる病の代表格が機能性ディスペプシアなのかもしれないね。

[kjk_temp id=”5491″]

記事の感想など,ひとこと頂けますか?

コメント一覧 (2件)

機能性デイスペプシアの記事拝見しました。とってもわかり易かったです!私自身、2018年2月から現在まで胸焼け、ゲップ、食欲不振、喉の異物感(ヒステリー球?)の再発と寛解の繰り返しに悩まされ、漢方薬と胃酸を抑える薬を取り替えひっかえ処方され、先日アコファイドを処方された状況におり、薬について調べていたら、けいしゅけ様のページにたどり着きました。

食べるのが好きで、食品メーカーにも勤務しているのに、これらの謎の症状でずっと食べるのが苦痛でした。アコファイドを飲むことに希望も持てましたし、けいしゅけさんの言葉に元気と涙が出ました。ありがとうございました。

タカハシマイ 様

コメントを頂戴し、ありがとうございます!

僕も食べることが大好きです。

なので、食べると調子が悪くなるってすっごく辛いと思います。

やっぱり、楽しいことは楽しみたいですもの!!

僅かでもお力になれたのだとしたら、幸いです。僕の方こそ元気を頂きました。

ありがとうございます!!