新規抗血小板薬ブリリンタ錠(チカグレロル)が薬価収載となったのは2016年11月18日。発売開始となったのは2017年2月8日のこと。投薬期間制限解除は2017年12月からとなるわけや。(薬価収載から1年を経過した翌月から長期投薬が可能になる)

さて,今回のけいしゅけのブログ薬局情報館では,先日の記事,3成分目のチエノピリジン系抗血小板薬 エフィエント の長所・短所を プラビックス と徹底比較!が好評であったことと,ブリリンタ錠60mg/90mg(成分名:チカグレロル)という新規抗血小板薬についても書いて欲しいという嬉しいご要望にお応えすべく,特徴をプラビックスと比較しながら確認していこうと思う!

ほな,いくで~

ブリリンタはシクロペンチルトリアゾロピリミジン群の抗血小板薬に分類され,チエノピリジン系の抗血小板薬ではない!

まず,けいしゅけが注目した点はココ。

抗血小板薬と聞くと,PCI(経皮的冠動脈形成術)施行後のアスピリン+チエノピリジン系抗血小板薬を服用してステント血栓症を予防するDAPT療法を連想してしまう。

ブリリンタ錠はチエノピリジン系薬剤に分類されるのだろうか?そう思ったのだが,どうやら違うようだ。

ブリリンタ®錠について

ブリリンタ®錠は,ACSおよびOMIの治療に使用される経口抗血小板薬で,シクロペンチルトリアゾロピリミジン群(cyclo-pentyl-triazolo-pyrimidines:CPTPs)に分類され,P2Y12受容体に直接作用します。ブリリンタ®錠は,欧米を含む世界120カ国以上でACSの適応症で承認されており,米国とヨーロッパにおいては心筋梗塞の既往の適応でも承認を受けています。12の世界の主要なACSガイドラインにおいて推奨されており,220万人以上の患者さんの治療に貢献しています。ブリリンタ®はアストラゼネカグループの登録商標です。アストラゼネカ 抗血小板薬「ブリリンタ®錠60mg/90mg」の国内製造販売承認を取得

作用機序はチエノピリジン系抗血小板薬と同じP2Y12受容体(ADP受容体)阻害作用。違いは受容体への結合様式!!

チエノピリジン系抗血小板薬はP2Y12受容体に不可逆的に結合して阻害するのに対し,

シクロペンチルトリアゾロピリミジン群抗血小板薬のブリリンタ(チカグレロル)はP2Y12受容体に可逆的に結合し,阻害する。

これが阻害作用の違いや。

ブリリンタはチエノピリジン系ではなく,シクロペンチルトリアゾロピリミジン群である。

分類が違う事に少々ひるみかけた けいしゅけ であった。しかし,資料を読み進めていく中で作用機序が同じであることを知り,ほっとすると同時に,「可逆的に結合するのか否かの違いによってどう違いが出てくるねん?」という疑問が沸き上がってきた。

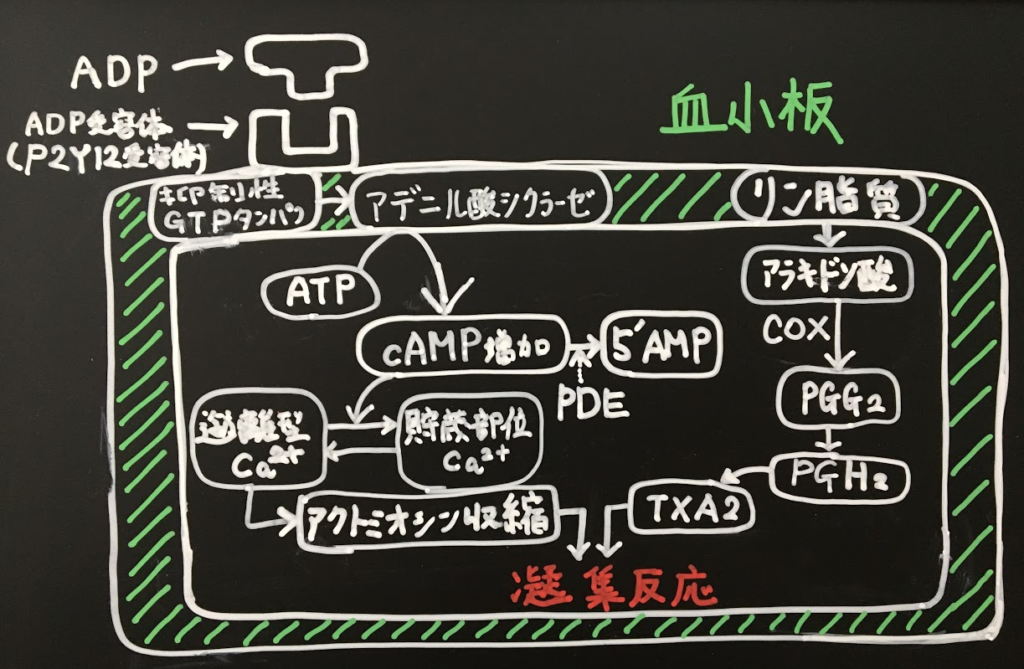

ってか,僕はそもそも共通している作用機序についてちゃんとわかってるのか?という疑問がわいてきたので,手持ちのブラックボードに書くことにした。(この後,画像を添付します。)

けいしゅけ

けいしゅけひとまず,チエノピリジン系抗血小板薬およびシクロペンチルトリアゾロピリミジン群抗血小板薬の作用機序を知る前に,

血小板凝集反応が書き出してみたろやないかっ!

そうと決まれば書くで~!書くでしかし~っ!

横山やすしのような口ぶりで,けいしゅけ はブラックボードを取り出し,書き出したのだった。

知っておきたい予備知識

血小板凝集反応のメカニズム☆

血小板が凝集するメカニズムを順番に書いてみたろっ!

- 血管が傷つき,血管内皮細胞が障害を受けるとコラーゲンが露出する

- コラーゲンに接触することで血小板が活性化し,ATPやADP,Ca²⁺,セロトニンを放出する

- 血小板表面にはADP(アデノシン二リン酸)受容体が存在し,ADP受容体にはP2Y1受容体(血小板の形態変化に関与する)とP2Y12受容体(血小板凝集の促進に関与する)が機能的に存在している。また,P2Y12受容体は活性化することによりアデニル酸シクラーゼの活性化を抑制する。(ADPが結合する前の状態)

- ADPがP2Y12受容体に結合することでアデニル酸シクラーゼ活性化が抑制される(アデニル酸シクラーゼ活性化の抑制)

- 血小板の中でcAMP濃度が薄まり,貯蔵型Ca²⁺から遊離型Ca²⁺への反応が進み,血小板凝集反応が進む

この3番の,P2Y12受容体に対してADPと競合して結合することでアデニル酸シクラーゼ活性化を抑制するのが抗血小板薬の作用機序や。

[/box]

意外と書けるものである。字は汚いが。

さて,ここまでの反応が理解できていれば,作用機序を理解するのはカンタンや。

ブリリンタ錠(チカグレロル)の作用機序

- P2Y12受容体に可逆的に結合し,グアニル酸シクラーゼ抑制作用を阻害する

- グアニル酸シクラーゼが活性化し,cAMP濃度が上昇する

- 遊離型Ca²⁺から貯蔵型Ca²⁺への反応が進む

- 血小板凝集作用が抑制される

- 血液サラサラへ!

こういうことになるわな。

ここまで書いてきましたが,お読みの皆様,いかがですか?

「ふむふむ!ガッテンや!!」となっていただけていますでしょうか?

ちなみに,チエノピリジン系抗血小板薬のプラビックスなどは,P2Y12受容体に不可逆的に結合するねん!

作用機序の視点からのチエノピリジン系抗血小板薬とシクロペンチルトリアゾロピリミジン群の作用機序の違いはP2Y12受容体に不可逆的に結合するか,可逆的に結合するか。

この1点のみやで!

ただしっ!こんなもので説明終わり!なんて言えるわけがない!だって僕自身が納得いってないもん。

ほな,結合が可逆的か不可逆的かによってどう変わってくるねん?とか,ブリリンタの製品としての特長はないのか?とか。

それらすべてに答えるまでこの記事は終わられへんわ!!

ブリリンタとプラビックスの違いを作用機序以外の視点から解説していくでっ!

ここまでは主にブリリンタの抗血小板薬としての分類と,作用機序がチエノピリジン系とシクロペンチルトリアゾロピリミジン群でほぼ同じであることを説明してきたのだが,外枠だけが埋まって中身がすっからかんな感じになっている。

そんなわけで,ブリリンタとプラビックスの3つの相違点を順に書いていこうと思う。

相違点①:ブリリンタはプラビックスと比べて効果発現が早く個人差が少ない,そして効果消失も早いので休薬期間が短い!

手始めに知っておきたい特徴は,効果発現の速さと個人差の少なさ。さらに作用時間の短さを理由とした休薬期間の短さや。

効果発現が早く個人差が少ない理由:肝臓での代謝を必要とせず,直接的にP2Y12受容体に作用できるため

3成分目のチエノピリジン系抗血小板薬 エフィエント の長所・短所を プラビックス と徹底比較!で記載した通り,

プラビックスは肝臓でCYP2C19に代謝されて活性化される必要がある。しかし,日本人の20%はCYP2C19のPM(Poor Metabolizer : 代謝活性欠損者)なので,代謝活性化に時間がかかってしまうという欠点があるねん。

一方で,ブリリンタ(チカグレロル)はCYP2C19による代謝活性化は必要とせず効果を発現できるねん!

これが効果発現が早い理由というわけや。また,効果発現に個人差が少ないのもこれが理由になる。

効果消失が早い理由:ブリリンタはP2Y12受容体に可逆的に結合するため,投与終了で作用が速やかに消失する

効果消失が早い理由こそ,作用機序に書いた

- チエノピリジン系抗血小板薬がP2Y12受容体に不可逆的に結合する

- シクロペンチルトリアゾロピリミジン群抗血小板薬はP2Y12受容体に選択的かつ,可逆的に結合する

この違いによるものなのだ。

シクロペンチルトリアゾロピリミジン群抗血小板薬のブリリンタ(チカグレロル)は,血小板のP2Y12受容体に可逆的に結合しているだけなので服用を中止すれば血中濃度が下がり,同時に血小板からブリリンタが分離していると考えていい体内動態を示す。

これが理由となって,休薬期間は最短で5日となっているねん。

本剤による血小板凝集抑制が問題となるような手術の場合には,5日以上前に投与を中止することが望ましい。

なお,十分な休薬期間を設けることができない場合は重大な出血リスクが高まることが報告されているので十分に観察すること。

ブリリンタ錠の添付文書

チエノピリジン系抗血小板薬のプラビックス(クロピトグレル)は,血小板のP2Y12受容体に不可逆的に結合しているので服用を中止すれば血中濃度は下がっていくけれど,血小板にはプラビックスが結合したままで分離することはない体内動態を示す。

つまり,血小板が寿命を迎える7日~10日間はプラビックスが結合したままになっているため抗血小板凝固作用が続いてしまう。

こうしたことが理由で,プラビックスの場合は,休薬期間は最短で14日となっている。

本剤による血小板凝集抑制が問題となるような手術の場合には,14日以上前に投与を中止することが望ましい。

なお,十分な休薬期間を設けることが出来ない場合は重大な出血のリスクが高まることが報告されているので十分に観察すること。プラビックス添付文書

相違点②:ブリリンタとプラビックス,地味だが決定的な違い:ブリリンタは1日2回服用する必要性がある

ブリリンタに思わぬ大きな制限と服用上において欠点としか言いようがない点をここでお伝えしなければならない。これは【訃報】と言ってもいいレベル。

ブリちゃん・・・DAPT療法でチエノピリジン系抗血小板薬が適さない場合にしか使えまへんねんっ!!仮に使うことになったとしても,1日2回服用しないとダメなんですぅっ!!!!

はい,サイテー。

既存の抗血小板薬で,特にDAPT療法に使われるものは服用回数が1日1回やったよね?

そやのに,ブリリンタときたら,1日2回飲まないとアカンねん!これは大きなマイナスポイントや。

ちなみに,ブリリンタの用法をここに載せておきたい。読んで驚くなかれっ!

【用法・用量】

- 急性冠症候群(不安定狭心症,非ST上昇心筋梗塞,ST上昇心筋梗塞)

通常,成人には,チカグレロルとして初回用量を180mg,2回目以降の維持用量を90mgとして,1日2回経口投与する。

- 陳旧性心筋梗塞

通常,成人には,チカグレロルとして1回60mgを1日2回経口投与する。

<用法・用量に関連する使用上の注意>

- アスピリン(維持用量として81~100mg/日)と併用すること。

ステント留置患者への本剤投与時には該当医療機器の添付文書を必ず参照すること。- 陳旧性心筋梗塞における本剤の投与期間については,アテローム血栓性イベント発現リスクと出血リスクを考慮した上で症例毎に判断す

ること。 [/box]ブリリンタ添付文書

ブリリンタは,DAPT療法でしか使われへんのやぁっ~!!!!なのに1日2回飲めやと~!?

ビミョーーー!!!

うーん,ステント血栓症って予後不良なんですよ。なので,しっかり服用していかないと命に関わっちゃうわけです。

なのに,それなのに,1日2回の服用・・・。飲み忘れる患者さん絶対おるって。。。

- チエノピリジン系抗血小板薬が使えない患者にしか使えない。

- その条件を経てしまった状況において,1日2回服用しないといけない

すんごい患者さんが限定されてしまうねん!

チエノピリジン系抗血小板薬に過敏症がある患者さんってどれほどいるんやろうか?

ブリリンタを処方箋でほとんど目にしないのはこれが理由やったってわけや。

相違点③:適応症の広さでもプラビックスがリード。ブリリンタは心臓に適応範囲が限定される

ブリリンタの適応症とプラビックスの適応症を比較していこう

[colwrap] [col2]

ブリリンタの適応症

- ブリリンタ錠90mg:経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される急性冠症候群(不安定狭心症,非ST上昇心筋梗塞,ST上昇心筋梗塞)※ただし,アスピリンを含む抗血小板剤2剤併用療法が適切である場合で,かつ,アスピリンと併用する他の抗血小板剤の投与が困難な場合に限る

- ブリリンタ錠60mg:以下のリスク因子を1つ以上有する陳旧性心筋梗塞のうち,アテローム血栓症の発現リスクが特に高い場合

- 65歳以上

- 薬物療法を必要とする糖尿病

- 2回以上の心筋梗塞の既往

- 血管造影で確認された多枝病変を有する冠動脈疾患

- 末期でない慢性の腎機能障害

(出典:ブリリンタ添付文書)

このように,心臓に関する適応症しかないという事を知っておいてほしい。

[/col2]

[col2]

プラビックスの適応症

- 虚血性脳血管障害(心原性脳塞栓症を除く)後の再発抑制

- 経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患

- 急性冠症候群(不安定狭心症,非ST上昇心筋梗塞,ST上昇心筋梗塞)

- 安定狭心症

- 陳旧性心筋梗塞

- 末梢動脈疾患における血栓・塞栓形成の抑制

(出典:プラビックス添付文書)

このように,心臓だけでなく,脳や末梢血管に対しても適応があるという強みがプラビックスにはある。

[/col2] [/colwrap]

まとめ:プラビックスとブリリンタは比較してみた結果,比較できるものではないことが判明

最後にまとめていこうと思います。

イキナリ言いますが,ブリリンタはチエノピリジン系抗血小板薬が使えない場合に奥の手として登場する薬であるという事が非常に重要なポイントであるといえますわ。つまり,単純にプラビックスと比べて服用回数やら効果がどう強いだ早いだなんて言えないものなのです。

これが絶対にはずしてはいけないポイントだという事をお伝えします。

さて,これを差し引いた比較結果(繰り返しますが,比較に意味はありませんでしたが,ブリリンタの特長を知る上で参考にしてほしいです)を書き綴ります。

ブリリンタはシクロペンチルトリアゾロピリミジン群抗血小板薬に属し,

プラビックスはチエノピリジン系抗血小板薬に属する。

両者ともに作用機序としては共通している。

- P2Y12受容体に結合し,グアニル酸シクラーゼ抑制作用を阻害する

- グアニル酸シクラーゼが活性化し,cAMP濃度が上昇する

- 遊離型Ca²⁺から貯蔵型Ca²⁺への反応が進む

- 血小板凝集作用が抑制される

ブリリンタはP2Y12受容体に可逆的に結合するため,効果が消失するのが早く,休薬期間は最短で5日間である。

プラビックスはP2Y12受容体に不可逆的に結合するため,効果が消失せず,血小板の寿命分の休薬期間が必要。よって休薬期間は最短で14日間に及ぶ。

また,服用回数はブリリンタが1日2回に対し,プラビックスは1日1回である。

適応症の守備範囲はブリリンタは心臓に限定され,プラビックスは心臓・脳・末梢血管にまで及ぶ。

以上が比較結果でした。

いかがでしたでしょうか?ブリリンタ,ちょっとした勉強会をした程度の理解度は得られましたでしょうか?

今回の記事はいかがでしたか? アナタのお役に立てていれば幸いです!

もし良ければコメント欄から記事を読んだ感想や,ご意見,ご質問など寄せて下さい☆

待ってます!!

記事の感想など,ひとこと頂けますか?