まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆

エフィエント エリキュース アンプラーグ ワーファリン リクシアナ・・・さぁ,いつも触る薬やな!抗血小板薬と抗凝固薬にカテゴリー分けして!言われて自分スグできる?

自信ない人,できへんわ!って人は読んでいってちょうだいな。スッキリまとめたで!プリントアウトするもよし。

ブックマークするもよし!この記事はぜひ活用してほしいねん。抗血小板薬と抗凝固薬の使い分けや作用点の違いまでスッキリまとめたもん。

頑張ってみたから,ちょっと読んでみてや☆

イキナリまとめの一覧を貼り付けるよー!

この一覧だけでもけっこうエエ感じやで!!

ひとまず結論を急ぐ方はこの一覧でザックリ理解していってや。

もうちょい時間あるで?って人。

読み進めてよ,ぜひぜひ!!!

よっしゃ!それでは各論にいきまーす♬

抗血小板薬について

まずこっちからいこうか。抗血小板薬。これって何に使うん?

動脈血栓症に使うのが抗血小板薬!まずこれを覚えよか!

ひとまず,抗血小板薬は動脈の血栓に使う!とにかくこれを覚えるのが初めの一歩やわ。

ごめん 動脈血栓ってなんだっけ?って方のために・・・

動脈血栓とは?

血管の損傷(プラークの破壊)などが原因で内皮下組織が見えちゃう状態になると,血小板が内皮下組織のコラーゲンに粘着すんねん。ペタペタっとね。

その後,ADP(アデノシン ジ ホスファターゼ)やTXA2(トロンボキサン エーツー)などを放出して,血小板が自分自身と周りの血小板を活性化してさらに集まるねん。

集合ーーーーー!!!!ってね。

ごめん!プラークって何? 歯垢?・・・ちゃうわ!

動脈硬化巣(どうみゃくこうかそう)に存在する内膜の斑状肥厚性病変(はんじょうひこうせいびょうへん)をプラークっていいます。

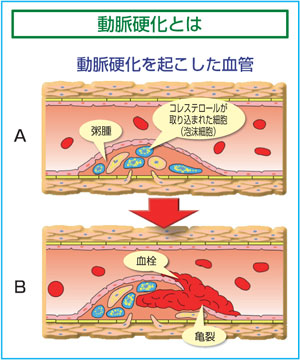

↑ ↑ ↑こんなんね

こうした肥厚性病変は,大動脈のような太い動脈では内腔の狭窄(せまくなること)を生じることはないねん。

せやけど,冠動脈のような中型動脈では内腔の狭窄を起こし,狭心症や心筋梗塞の発症に直接関係してきてまうねん!

動脈硬化症の疾患の予防原則は,言うまでもなく動脈硬化病変を起こさせへんこと!

やけど悲しいかな,糖尿病や高血圧,高脂血症などを長い間患ってきた中高年者やと,すでに動脈硬化病変が形成されている可能性が高いと考えられますねん。。。

アテローム血栓性塞栓を理解しておこーぅ!!

アテロームは粉瘤と訳されんねんけど,体にできる皮下粉瘤は臭いがクサいドロドロっとした塊の事(皮脂や垢が溜まったもの)や。

これは血栓においても特徴は同じ。やっぱりドロッとした塊(アテローム)が原因となって血管を詰まらせてまう。

ただし違うのは塊の内容。血栓における塊の原料は悪玉コレステロールやねん。LDLコレステロールのことや。

まぁ,前置きはここまでとして,アテローム血栓性塞栓について詳しく書いてくわ!!

アテローム血栓性塞栓⇒太い動脈の硬化が原因で起こる梗塞!

首から脳に通じる頸動脈や頭蓋内の比較的太い動脈がこれにあたる。

欧米人に多いタイプの血栓性塞栓症やけど,もはや日本人も欧米食化が進んでるから罹患数は増えてんねん。

アテローム硬化ってなんや??

上のイラストのように,血管の中でコレステロールがおかゆが固まったようになっていること。

粥状硬化(じゅくじょうこうか)ともいわれてるわ。

アテロームができると血管が狭くなるから,

- 狭くなった血管に血栓ができて詰まる

- できた血栓がはがれて流れ出し,その先で詰まる

この2パターンによって起こるタイプの脳梗塞。

それがアテローム血栓性塞栓や!

うん,まとまった。

そんじゃどうやって治すん?PCIによる抗血栓療法を覚えよか!

おっとまた知らない言葉が出てきた!!

PCIって何やろ??そこから説明していくで~!

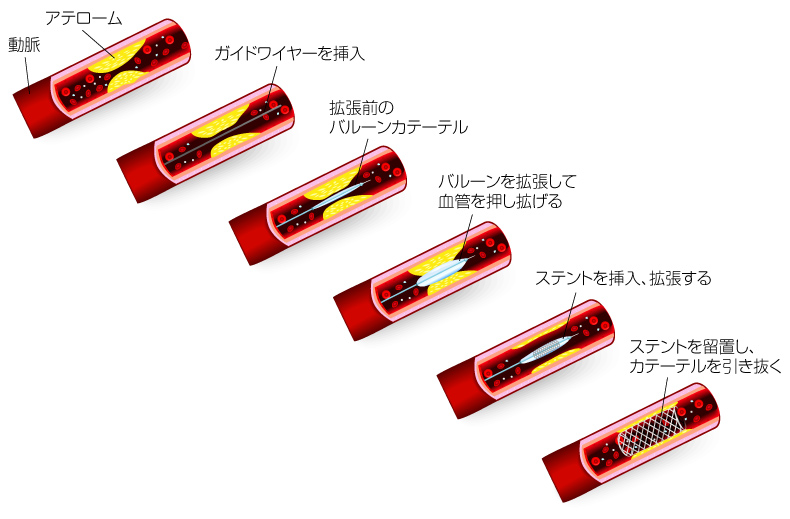

PCI=経皮的冠動脈インターベンション

百聞は一見に如かず。そう,ステントを入れることや。

問題はステント留置をした部分における血栓症(ステント血栓症)が問題なわけ。

PCIとセットで覚えておきたい抗血小板薬2剤併用療法(DAPT療法)

抗血小板薬を知るうえではずしてはいけないのが,DAPT療法について知ることや。

これについては,別記事のDAPT療法( dual antiplatelet therapy )ってどんな薬物療法?で充実した内容にしてお送りしていますので,

是非合わせてお読みいただきたいです。

ってなわけで,抗血小板薬の登場や。主に9種類あるで!!

つながってきたんとちゃう??

- エフィエント⇒スーパープラビックスとか言われてるんがコレ。作用発現が早いのが特徴。3成分目のチエノピリジン系抗血小板薬 エフィエント の長所・短所を プラビックス と徹底比較!でフォーカスしています!併せて読んでみてください。

- プラビックス

- バイアスピリン

- アンプラーグ

- パナルジン

- ドルナー/プロサイリン

- オパルモン/プロレナール

- エパデール

- プレタール⇒間欠性跛行なんかにめっちゃ効くよね?これもまた別の投稿でフォーカスするつもり。

これらを使うわけ。主に上の3剤だよね?よく見るのは。

ここまで読んだら,ただ「血液サラサラの薬です」なんて言っちゃダメってわかるっしょ?

おもしろくなってきた!ということで,

- バイアスピリンとプラビックスが一緒に出ている

- ⇒PCI後?つまりDAPT療法や!

- ⇒ってことはステント塞栓症予防だよね?

- ⇒絶対飲んで!!!!

って強調して説明できる流れができるはず。処方箋を読むのも楽しくなってくるわ。

さて,抗血小板薬は以上!

抗凝固薬について

次に抗凝固薬に話を移していこか。

抗血小板との違いとは??まず結論を言うわ。それは・・・

静脈の血栓症に使うのが抗凝固薬じゃ!

まずはここからはじめようや。

抗血小板薬は主に動脈の血栓に使うことが先の文章でわかったやろ?

今度は静脈ときた。

静脈が詰まると何が問題なんやろか?そして原因ってなんやろ?

突き詰めていこうよ!

静脈血栓って何が原因で,静脈が詰まるとどうなっちゃうの?

- 血液のうっ滞が生じることで,活性化された凝固因子が局所に濃縮される

- これによって血液凝固反応が進行

- 最終的にフィブリンが形成されて,凝集した血小板や赤血球を網上に覆って形成

この3段階で血栓ってできるねん。

どんな人がなりやすいかっちゅうと,立ち仕事でかつ,あまり動かない場合や。

足にボコボコって血管が浮き出ている人って見たことない?あれや。静脈瘤ってやつやわ。

画像はあえて載せへんよ。グロテスクやから。

ちなみに,フィブリンってのは血液の凝固にかかわるタンパク質やで!

繊維状のタンパク質で,傷などが原因となって血小板と一緒に重合して血球を包みこんで血餅を作んねや。

正常な作用として,止血に役立つ仕組みやねんけど,厄介なことに血栓形成の中心的な役割をも担ってくれちゃうねん。

静脈血栓症の塞栓はタンパク質で,大きいのが特徴

さっきはアテロームやったよね?動脈を詰まらすものは。動脈内におけるアテロームは悪玉コレステロールの塊と説明したの覚えてる?

一方で,静脈にできる塞栓の原因はタンパク質やねん。特徴は塞栓が大きい事。

いったいどのくらい??調べてみたわ。

代表的な病態からデカさがわかった!

先と同じようにグロテスクやから画像はのせへん。

検索してみて。ガンガンヒットするから。

- 心原性脳塞栓症

- 肺血栓塞栓症

- 深部静脈血栓症

どれも血流の滞りからできる血栓なのでデカイ。めっちゃデカいわ!

だから詰まったら重症化すんねん。つまりしっかりと血栓を溶かす薬が必要になるわけや。

登場するでぇ~。あの有名な薬が。抗血栓療法をみていこうか!!

抗血栓療法

トレンドは完全にDOAC。ワーファリンは過去のものになろうとしている。

そんなわけでトロンビンが絡む凝固系を阻害するこれらの薬が登場するねん。

Xa阻害薬,直接トロンビン阻害薬とかやね。

- ワーファリン⇒長年使われてきた。ただし,出血リスクを上げてしまうのが問題点だった

- プラザキサ⇒ワーファリンに代わって出てきた初めての非ワーファリン抗静脈血栓薬

- イグザレルト

- エリキュース⇒DOACの中で安全性が高いと定評がある。

- リクシアナ⇒最もエビデンスが豊富でかつ,1日1回製剤。これからはこいつが主役になるはず。

抗血小板薬と抗凝固薬の使い分けのまとめ

どうでしたでしょうか?抗血小板薬と抗凝固薬の使い分け。

理解できた?

動脈に血栓ができるリスクを回避するために使うのが抗血小板薬。

静脈に血栓ができたときに溶かす。または静脈に血栓ができるリスクがある場合に服用するのが抗凝固薬。

これが今回の記事のサマリーや。

そして,

動脈血栓⇒外科的に処置できる。⇒その後,服薬により経過を見ていく感じ。

静脈血栓⇒抗凝固薬の内服により,とにかく血栓が飛ばないようにするのが大事。

そんな感じやな。

まぁ,細かく話し出すといくらでも話せるので今日はここまで。

今回の記事はここまでや☆

最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!

\最新記事をメールでお知らせするで/

けいしゅけ

けいしゅけこの記事の感想をコメントしていただけるとメッチャうれしいです!!

ご意見&ご質問も遠慮なく書いてください☆皆さんとの対話を楽しみにしています☆

下のボタンを押すとコメント記入欄へジャンプできますよ~!!

ウチのけいしゅけはSNSもやってまちゅ!良ければフォローしてやってくださいでしゅ💛

Twitterでけいしゅけをフォロー

けいしゅけFacebookにいいね!

記事の感想など,ひとこと頂けますか?

コメント一覧 (10件)

[…] 抗血小板薬と抗凝固薬の使い分けまとめ☆ […]

ありがとうございます。

立て板に水のような明快な解説。

勉強になりました。

不勉強な整形外科医より

OtsukiRyoji 様

コメントありがとうございます!

身に余るお言葉を頂戴し恐縮です。

中堅薬剤師ですが、すごく勉強させていただきいています。スマホで見てますが、スクリーンショットが止まりません

服薬指導の際にいつも疑問に思っていることがありまして、助言をいただけたらと思いコメントを書かせていただきました。

心不全の方へのβ遮断薬、ACEについての指導なのですが、「心保護」「腎保護」作用の表現についてなのですが、この言葉をそのまま指導で使う薬剤師をよく見かけるのですが、私個人としてはなんとなく腑に落ちない表現だと思っています。

かといってアンジオテンシンがどうのこうのと言っても訳がわからないと思いますし…

私の理解不足も一因とは思いますが、いつも使っている鉄板の表現方法などありましたら、教えていただけないでしょうか?

mari-k 様

コメントありがとうございます!

なるほど、ですね。たしかに「心保護」「腎保護」といった言葉をそのまま使って患者さんに説明しても「ナンノコッチャ」になりますわ。

個人的には、細かい表現などは抜きにして、「心臓の負担を減らすことができる良い薬です!」や「腎臓を守ることもできるんですよ☆そやからムッチャ大事な薬ですわ!」っていうふうに言うて、薬を飲むメリットがあるんやなぁと感じてもらえるように説明させていただいてます。

鉄板表現になるかはわかりませんが、ただ単に血圧を下げるだけとちゃいまっせ☆って言うことが伝わるようにしてます

大変分かりやすく楽しく拝読させて頂きました。

是非DOACについても、もう少し詳しくまとめて頂ければと思います。

EBMに基づいた服薬指導を心がけていますが、最近は患者さんも自分で情報を仕入れてきます。

先日もリクシアナを服用している患者さんがWikipediaの下記の記載を見て不安だと訴えてきました。

【投与量の項目】

米国では腎機能が正常(クレアチニンクリアランス95mL/min超)の患者には投与できず、50mL/min超・95mL/min以下では60mgを、15mL/min以上・50mL/min以下では30mgを投与するよう規制された。

少し調べてみましたが、正常の腎機能の患者さんの場合脳梗塞の予防効果がワーファリンより劣るとのことでした。心原性脳梗塞の予防に関しては、どうもDOACの場合には1日1回の製剤よりも1日2回の製剤の方が成績が良いというエビデンスが集積されつつあるように思えるのですがいかがでしょうか?

r27 様

コメントありがとうございます☆

DOACについての掘り下げた記事を考えておったのですが筆が進んでおりませんでした。

申し訳ありません。

同時に、これを機にDOAC記事を作成してまいりますので、少しばかりのお時間を頂戴したく存じます。

ちなみに、私が読んでいる限りの論文での結果ではたしかにアピキサバンが一歩リードしているという印象を受けております。

これもまだ読みかじった程度ですので、きちんと論文を読み漁ってから記事を作り上げてみたいと思います☆

また、今後も状況は変化し続けると思いますので、注目の分野ですね。勉強し続けたいと考えております。

初めまして。医学部の学生です。

模試で、急性動脈閉塞症の治療の問題が出て、答は血栓除去術、併用するのは抗凝固薬ということでした。私は動脈の疾患だからと短絡的に抗血小板薬投与を選んでしまったのですが、解説には「心電図より心房細動なので、心房細動⇨動脈塞栓、発症3時間なので血栓除去術、併用は抗凝固薬」といった感じで書かれていました。

色々なサイトを見ましたが、動脈系疾患⇨抗血小板薬、静脈系疾患⇨抗凝固薬と書かれているものばかりで、このサイトはそれらのサイトよりわかりやすく、あともう少しで理解できそうです。疾患名に動脈が入っていても抗凝固薬を使う疾患は他にもあるのでしょうか?

分かりやすい説明ありがとうございます(*´꒳`*)

質問をしたいのですが…

脳卒中の予防として好血小板薬を使用しますが

抗凝固薬は心原性や塞栓性には使用できて

アテローム性には使用できないと聞いたのですが、

違いがいまいち分からなくて…

CASやCEAには好血小板薬!って単純に覚えちゃえば良いんですかね…

動脈だし…

チロル様

コメントありがとうございます。CASやCEAに関しては抗血小板療法というのがセオリーなのかなぁと僕は思っていました。

http://www.jsts.gr.jp/guideline/120_122.pdf

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jnet/advpub/0/advpub_jnet.cr.2015-0015/_pdf

など参考になるかなぁと思われます。