まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆

今回書きたいテーマはコチラっ!!!

フレイルって何? ➡ 定義と評価基準,チェックリストを知る!

タコちゅけ

タコちゅけ確かにしょっちゅう聞くフレーズでちゅね。

”フレイル”について勉強したかったんでちゅ。

先生,教えてください!

ヨガフレイムとは違うのは間違いないで!

手足をニョーンって伸ばしたり,いちいち「ヨガっ!ヨガっ!」って言う事でもないわ。

無論,火を噴いたりもせぇへん。

ってダルシムですやんかソレーーーーーっ!!!

・・・おもんない。

早よ話せ

”フレイル”とは?定義を確認

フレイルという言葉の意味を答えてください。

そういわれてスラスラと言えるだろうか?

Twitterの投票機能を使って聞いてみました。結果は以下の通り

Q.あなたは”フレイル”という言葉の意味を知っていますか?

回答したうえで良ければRTしていただけると有難いです。

— けいしゅけ(広報部) (@keisyukeblog) 2018年1月7日

- n数は273

- フレイルという言葉の定義や意味まで知っている:41%(n=112)

- フレイルという言葉は知っているが内容は理解していない:28%(n=76)

- フレイルという単語そのものを知らない:31%(n=85)

このような結果となりました。

フレイルという用語を定義や意味まで含めて知っているのは全体の4割。

フレイルという用語は見聞きしたことはあるものの,内容までは理解していない。が3割弱

フレイルという用語自体を知らない。が3割強

という結果でした。投票にご協力いただき本当にありがとうございます!!

全く知らないという方が3割以上いるんでちゅね。

内容まで知っている人が4割。

なんだか知っているか知らないのかで差が激しい気がしまちゅ!!

せやね。「意味までは知らない」を含めれば,6割の人はフレイルを知らないんや。

今回調べていく中でわかったのが,数年前からフレイルという状態についての定義はできていた。

医療情報はじめ,情報化社会が進んでいるようで実は情報格差ができているのは明らかやね。

改めて,僕自身,情報発信者としてより多くの方に適正な情報を提供する努力をしようと感じたわ。

よっしゃ!だからこそ,「フレイル」について,この記事を読んでざっくり理解してもらえるように気合を入れて書きたいと思います!!

厚労省はじめ多くの論文などのリンクを本文中に貼っておりますので,そういった情報にアクセスすることで理解を深めてください!

フレイルの定義とは?

フレイルについては,日本老年医学学会が2014年の5月に提唱しています。(4年も前に提唱されてるんですね。)

Frailty とは,高齢期に生理的予備能が低下することでストレスに対する脆弱性が亢進し,生活機能障害,要介護状態,死亡などの転帰に陥りやすい状態で,

筋力の低下により動作の俊敏性が失われて転倒しやすくなるような身体的問題のみならず,認知機能障害やうつなどの精神・心理的問題,独居や経済的困窮などの社会的問題を含む概念である。

フレイルに関する日本老年医学会からのステートメント より引用・筆者が一部に強調の為に黄色ラインを追記

フレイルって英語では「frailty」と表記するものやねん。

でね,日本語としては「老衰」「脆弱」「虚弱」などといった加齢に伴う衰えを意味するコトバとして使われてきていた。

しかし,これだけでは不十分やねん。

「老衰」っていう意味でフレイルというコトバを使ったときに「もう元通りの元気な状態には戻らない”不可逆的な”衰えである」というイメージとして印象を受けてしまうという問題がある。

実は Frailty というコトバには,然るべき介入によって再び健常な状態に戻ることができるという”可逆性”が含まれているねん。

どういうことか?

Frailty に陥ったお年寄りを早期に見つけ出し,適切な介入が行われることによって身体的・精神的・社会的な生活機能を維持・向上させることが期待できるという事や!!

フレイルとは,

- 高齢期に生理的予備能が低下することでストレスに対する脆弱性が亢進し,生活機能障害,要介護状態,死亡などの転帰に陥りやすい状態である

- 筋力の低下により動作の俊敏性が失われて転倒しやすくなるような身体的問題が生じている(フィジカル・フレイル)

- さらに,認知機能障害やうつなどの精神・心理的問題(メンタル・フレイル / コングニティブ・フレイル)

- 独居や経済的困窮などの社会的問題(ソーシャル・フレイル)

これらをすべて含む概念である。

また,フレイルという言葉を使う上で非常に重要な認識がある。それは以下の通りで,

- フレイルに陥った高齢者は決して不可逆的に衰えることを意味しない

- 早期発見・適切な介入によって生活機能を維持したり,健常な状態まで向上することも可能である(可逆性を含包する)

- つまり,フレイルとは健康な状態から要支援・要介護状態への遷移状態(移行期)と捉えられよう

この”健康な状態から要支援・要介護状態への遷移状態(移行期)であり,可逆性を含包する”という認識が非常に重要である。

フレイルという言葉の定義や概念はおおよそ分かった気になってきた。

けど,なんで高齢者のフレイルを認識して早期介入することが重要なんやろか?

元気になってもらうため?

・・・なんかしっくり来ない。

フレイルを認知し早期介入する意義は,高齢者の介護状態への移行を遅らせることにある!

なぜフレイルという状態を早期発見し,介入することが重要なのか?

これには介護状態への移行がキーワードとなりそうや。

H28年の厚生労働省 国民生活基礎調査の概況 Ⅳ 介護の状況を見ると非常に興味深いことがわかるねん。

| 要介護度別にみた介護が必要となった主な原因(上位3位) | ||||||

| 単位(%) | 平成28年度(熊本県を除く) | |||||

| 要介護度 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | |||

| 総数 | 認知症 | 18.0 | 脳血管疾患 (脳卒中) |

16.6 | 高齢による衰弱 (フレイル) |

13.3 |

| 要支援者 | 関節疾患 | 17.2 | 高齢による衰弱 (フレイル) |

16.2 | 骨折・転倒 | 15.2 |

| 要支援1 | 関節疾患 | 20.0 | 高齢による衰弱 (フレイル) |

18.4 | 脳血管疾患 (脳卒中) |

11.5 |

| 要支援2 | 骨折・転倒 | 18.4 | 関節疾患 | 14.7 | 脳血管疾患 (脳卒中) |

14.6 |

| 要介護者 | 認知症 | 24.8 | 脳血管疾患 (脳卒中) |

18.4 | 高齢による衰弱 (フレイル) |

12.1 |

| 要介護1 | 認知症 | 24.8 | 高齢による衰弱 (フレイル) |

13.6 | 脳血管疾患 (脳卒中) |

11.9 |

| 要介護2 | 認知症 | 22.8 | 脳血管疾患 (脳卒中) |

17.9 | 高齢による衰弱 (フレイル) |

13.3 |

| 要介護3 | 認知症 | 30.3 | 脳血管疾患 (脳卒中) |

19.8 | 高齢による衰弱 (フレイル) |

12.8 |

| 要介護4 | 認知症 | 25.4 | 脳血管疾患 (脳卒中) |

23.1 | 骨折・転倒 | 12.0 |

| 要介護5 | 脳血管疾患 (脳卒中) |

30.8 | 認知症 | 20.4 | 骨折・転倒 | 10.2 |

総数で第3位,要支援状態になった要因の2位,要介護状態になった要因の3位で高齢による衰弱(フレイル)がランクインしていることがわかる。

繰り返すけれど,フレイルというのは健常状態に戻すことができる可逆的なものや。

つまり,この調査結果で示されたフレイル状態にある高齢者のうち,ある程度の割合は介入によって要支援・要介護状態になるのを免れることができたかもしれないのよ。

もはや日本は超高齢化社会に向かって一直線。

65歳以上の高齢者の人口は 3461 万人(平成28年9月15日現在推計) で,総人口に占める割合は 27.3 %となっている。(統計からみた我が国の高齢者(65 歳以上) – 総務省統計局より)

もちろん年数がたてば,70歳~以上の人口割合が増えるし,フレイルとなる人数はますます増加が予想できる。そして,要支援・要介護状態となる高齢者が増えるほどに医療費・介護費用は増加していく。

それ故に,フレイル状態にある高齢者を少しでも現状維持またはそれ以上の状態に戻す介入が重要性を増すって事なんやね。

フレイルはどうやって診断する?評価基準ってあるんですか?

フレイルの定義や概念はそこそこわかってきた気がしまちゅ!

けど,またわからないことが出てきちゃいました。

・・・診断ってどうやるんでちゅか??評価基準とかってあるんでちゅか??

これについては,日本でも研究されている。

長寿医療研究開発費 平成27年度 総括研究報告(総合報告及び年度報告)

フレイルの進行に関わる要因に関する研究(25-11)

より引用してみよう。

フレイルの評価方法は,Fried らが Cardiovascular Health Study(CHS)で用いた phenotype model を基盤とした。

これは,phenotype model による評価が学術論文の 6 割以上で使用されていることから,本研究班の調査でも世界の動向に準ずることが妥当と考えた。

Fried:アメリカの研究者

phenotype model:表現型モデル

Cardiovascular Health Study(CHS):以下の論文のこと。

J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001 Mar;56(3):M146-56.

Frailty in older adults: evidence for a phenotype.

[/box]

本研究でフレイルの有無により3年間の健康障害の相対危険度が増加することが示された。

➡ フレイル状態にある群では

- 転倒の発生の相対危険度が1.3倍

- 移動能力の悪化が1.5倍

- ADL(日常生活動作)障害の悪化が2.0倍

- 初回入院が1.3倍

- 死亡が2.2倍

また,本研究においてフレイル状態の診断基準も明記された。(別欄に記載します)

フレイルを,以下の基準の3つ以上が存在する臨床的症候群として定義する。

フレイル前段階(プレフレイル)を,以下の基準の1~2項目が存在する臨床的症候群として定義する。

*以下の基準の項目における4番および5番がどちらも該当する場合にサルコペニアとする。

- 意図的でない体重減少:1年間で4.5kg以上減少

- 倦怠感の訴え(自己報告疲労):① 先月頃よりいつも以上に疲労感あり ② ここ 1 カ月酷くなった

- ADL(日常生活動作)の低下:生活活動量評価(レクリエーションなどの活動量を評価)

- 握力の低下(=筋力の低下):男性 26 kg 未満 ,女性 18 kg 未満

- 歩行速度の低下(=移動能力の低下):秒速0.8m以下

Frailty in older adults: evidence for a phenotype および 高齢者のフレイルは何を指標に診ていけばいいのか?を参考に作成

なんか結構,具体的に決まってるもんなんやなぁ。

厚労省の介護状況の調査結果と,Friedさんらの研究結果がリンクしていることからもフレイル状態にある高齢者に僕らがて介入して,より良い状態にもっていくことの重要性を感じるわ。

これからの日本においては大事やんね。

フレイル・・・こういうのんこそマスコミは取り上げればええのになぁ。大事やん,メッチャ。

フレイルのチェックリストがあると聞きましたが?

そんなわけで,フレイルの診断・評価基準が理解できたわけやけど,僕は薬剤師であって診断を下すことはできない。

だからと言って「関係ない」と言えるわけがない。

薬剤師の僕でもざっくりフレイルっぽさがわかるようなチェックリストはないものだろうか?調べてみた。

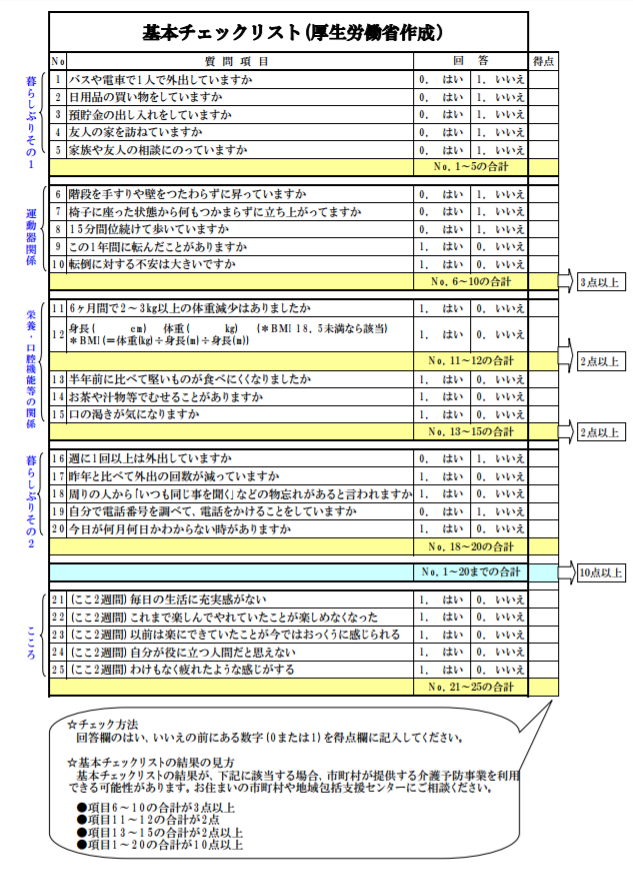

フレイルのチェックリストは厚生労働省が出していた!

➡ 基本チェックリスト(KCL)があります。

自己チェックシートとして厚労省が出しているみたいやから貼っておきますわ。

大事やね。在宅業務のときに持って行ったりしてもいいかも知れない。

でもなぁ~,ちょっと多いなコレ。

もうちょいカンタンなヤツないのか?

ってわけで,簡易チェック方がないか探ってみる。

フレイルの簡易チェック法・・・あります!

さがしてみるもので,発見できたので書いていこうと思う。

ココを参考にしたで!!

平成27年度 老人保健健康増進事業等補助金老人保健健康増進等事業

口腔機能・栄養・運動・社会参加を総合化した複合型健康増進プログラムを用いての新たな健康づくり市民サポーター養成研修マニュアルの考案と検証(地域サロンを活用したモデル構築)を目的とした研究事業

平成28年3月 東京大学 高齢社会総合研究機構 主任研究者 飯島 勝矢[/box]

指輪っかテスト

ハンパなくざっくりとしたテストである。

両手の親指と親指,人差し指と人差し指の先をくっつけて輪っかを作る。

この輪っかでふくらはぎを囲んでみるわけだ。

指輪っかってこういうことです。

指が長い女性って不利なんじゃねぇの?フレイルっぽさが過大評価されちゃうんと違うの?

指の短い男性ってフレイルっぽさが過小評価されるんじゃねーの?

と思ってしまう。

このテストでわかるのは筋力の衰え度。足の筋力であるため転倒リスクの高さがチェックできるわけや。

- ふくらはぎが輪っかで囲めない(ふくらはぎの方が太い!)➡ 筋力の衰えが少なく,転倒リスクが低い

- ふくらはぎが輪っかでちょうど囲める ➡ 筋力が衰えつつある?

- ふくらはぎが輪っかで囲めて隙間もある! ➡ 筋力が衰えている,転倒リスクが高まっているかも!!

*サルコペニアのチェックとしても使える。

先生,脚が白すぎまちゅ!!

ククク(笑)

さすがPCオタク・・・

美白と言いなさい,美白と。

美白のけいしゅけちゃんと呼びなさい。

嫌でちゅ。

[/ふきだし]

記事の感想など,ひとこと頂けますか?