- クレアチニン値,BUN値,タンパク尿クレアチニン値は筋肉量の指標であり,アミノ酸が筋肉で消費されて出てくる老廃物である。腎臓でろ過されて体の外へ出される

- BUN値は,たんぱく質が体内で燃焼して出る老廃物である。やはり腎臓でろ過されて体の外へ出される

- タンパク尿が多く出て,血中アルブミン濃度が下がっている場合,加速度的に腎機能が悪化する傾向がある

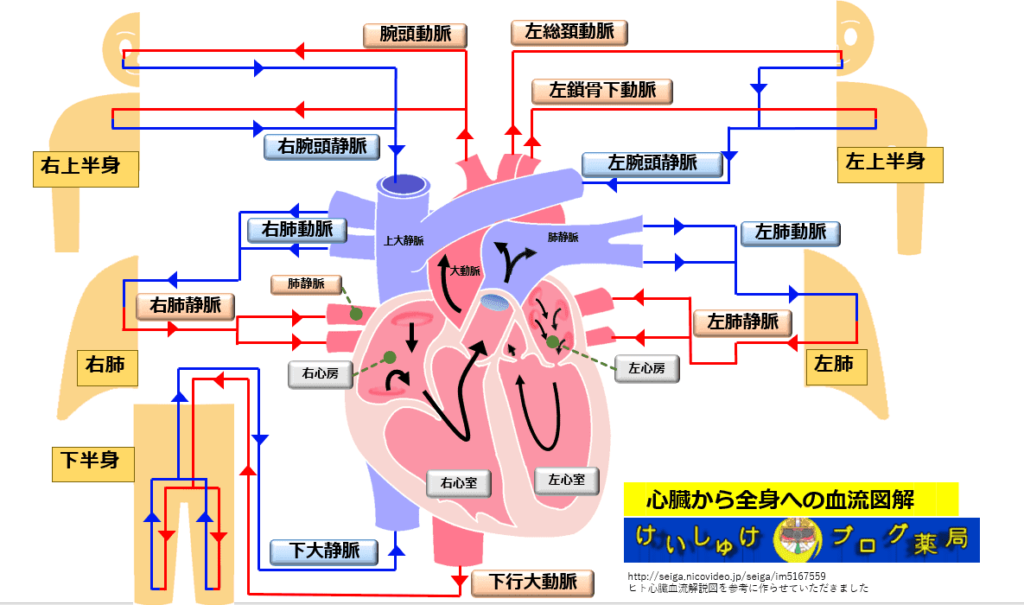

前回は腎臓の働きを勉強し薬の代謝を理解できるようになろうってことで,腎臓の働きをメインに説明してみた。

今日は患者さんから手渡された血液検査の結果の紙に書かれた3つの検査値に注目してみるクレアチニンの数値やBUN,蛋白尿(+)/(-)。さて,これらから患者さんの腎臓がどうなっているか予測できるだろうか??

はーい!はいはい!!完璧にわかりまっせ~!!!という人って実は少ないんとちゃうやろか??あなたはどうですか?ちなみに,ぼくはわからなかったのでこの機に勉強しようと記事にしているわけです。

それでは,さっそく本文へ進んでいきましょう!!

3つの検査値について何の指標なのかを知ろう

3つの検査値とは?

- クレアチニン値

- BUN値

- タンパク尿(+)/(-)と血中アルブミン濃度

①クレアチニン値

クレアチニンって何かわかる?

一言でいうと,アミノ酸の代謝物で人体にとっては老廃物やねん。筋肉の運動でエネルギー源になるクレアチンっていうアミノ酸が使われると「ニ」が付いてクレアチニンになるんや。

このクレアチニンは腎臓でろ過され,おしっこと共に体の外に出されるっちゅうわけ。

クレアチニンの数値は何を示すのか??

ずばり,腎臓が元気かどうかや。

腎臓が元気な場合,クレアチニンはろ過されておしっことして出ていくんやから,血中のクレアチニン濃度は低く保たれるねん。つまり,クレアチニンが血液中に多いってことは腎臓でクレアチニンをきっちりろ過できてないって事やねん。

つまり腎機能が落ちるとクレアチニンの数値は上がるって考えればいい。

クレアチニン値の標準範囲は?

クレアチニン値の基準値は以下の通り

- 男性で 0.6 ㎎ / dL ~ 1.1 ㎎ / dL

- 女性で 0.4 ㎎ / dL ~ 0.8 ㎎ / dL

注意点

ただし,ちょっと注意したいところがある。それはね,筋肉の運動によってクレアチンから作られるのがクレアチニンやったよね?

と,いうことは?

そう!!筋肉が極端に少ない人(例:寝たきりの方など)って数値が低くなりがちやねん。

ん?ピンと来ない??筋肉力が極端に少ない人はそもそもクレアチニン値が低くなるから,腎機能が落ちてもクレアチニン値は標準範囲に収まることがあるって事やで☆

なので,クレアチニン値だけで腎機能を評価するのはちょっと信頼性に欠けると言えます。

②BUN(尿素窒素)

続いてはBUNについて。BUNとは尿素窒素のことを示します。……いやいや,そんなん言われても。尿素窒素とは,つまり何や??

これはね,生命活動維持のためにタンパク質がエネルギー源として使われた後の老廃物やねん。具体的には,タンパク質が燃焼するとアンモニアが生じる。アンモニアは体にとって有害やから,ヒトの体の中ではアンモニアに二酸化炭素をくっつけてんねん。

やるやんけ,人体。

ちなみに,尿素窒素は老廃物なので,これも体の外へ出されます。ええ,腎臓でろ過されて。

BUN上昇は何を示す?

ともすれば,BUN上昇は腎機能低下を示すと予想できると思う。老廃物が捨てられなくなってるんやから。他には,大量の消化管出血や脱水状態の時も数値が上がってくるで。

BUN値の標準範囲は?

基準値は 8 ~ 21 mg / dL

注意点

- タンパク質を採り過ぎればBUNの数値は上がる

- 脱水でも数値は上がるので夏場は上昇しやすい(脱水に関してはHt値=ヘマトクリット値が敏感に反応する。おおよそ,Ht値が50%を超えたら脱水傾向疑い)

- そもそも体組成的に水分が少ない老人は高い数値が出やすい

- クレアチニンと同じく, BUNも腎機能が一定以上落ちない限り数値が上がらない

- というか,やはりBUNだけでは腎機能を評価できない

③尿タンパクの(+)or(-)と血中アルブミン濃度

尿タンパク…タンパクって何や?もちろん,たんぱく質の事や。その役割は体中に栄養素を運んだり,免疫機能をつかさどったりする。つまり,ありとあらゆる生命活動に絡むヤツってことやな。

かなり重要な役割を担ってくれているタンパク質くん。体の外へホイホイ出されるワケがない。とうぜん,おしっこに出すわけがない!

タンパク尿が出ているって,体にとって大事なものが漏れ出てるってことやん!

でも,出たとする。それってどういうことやろうか?

…腎臓が弱ってるか,膀胱か尿細管が傷ついている可能性を疑うわな。なので,尿タンパクが陽性(+)ってことは腎機能に異常を疑うことになる。ちなみに血液検査で血中アルブミンを調べても,タンパクが出て行っているかどうかは予想できる。

アルブミンってのは,総蛋白の 70% 近くを占めるタンパク質や。よって,この数値が下がって来たとすれば,体に必要なたんぱく質が外に出ていってしまってるっちゅうことやんか!!

どうして尿たんぱくの陽性,血中アルブミン濃度を調べるのが大事なのか?

後述するけど,eGFR(推算糸球体ろ過量)の低下は血中アルブミン濃度が下がっているほど加速するねん(尿にタンパクが出ていく≒腎臓の糸球体(血液をろ過するところ)がダメージを受けていて,大事なたんぱく質を血中に戻せてないって考えられる)

よって,腎機能が落ちている患者が尿タンパク(+)であれば,これから未来,腎機能が落ちていく速度が速いことが予測できるねん。

注意点

- タンパク質を食事で取れてないなら数値は下がる

- クレアチニン, BUNと同じく,タンパク尿が陽性であることや血中アルブミン値の低下だけでは腎機能を評価できない

腎機能を評価するにはeGFRを計算する式がチョー大事

さて,3つの検査値について書いてきたけれども,どれもそれだけで腎機能評価をできるものではないことがわかってしまった。

うーん,どうしたものか。暗礁に乗り上げてしまった…。

ここで大事なのがeGFR(推算糸球体濾過値(estimated glemerular filtration rate)である!!

eGFRってなんですか?何を示すんですか?

eGFR(推算糸球体ろ過量:単位はml/分)が何を示すのか?

それは,腎臓の中にある糸球体があとどのくらい老廃物をろ過できる能力があるか?を数値化したものや。すなわち理論上の腎機能そのものや。

eGFRの数値≒腎機能の割合と考えればいい

つまり,eGFRが50 mL / 分の場合,腎機能は元気な腎臓(腎機能100%としよう)の50%の能力まで落ちていることを意味するねん。

eGFRが計算できれば腎機能はわかる!計算式と腎不全の病気を示そう。

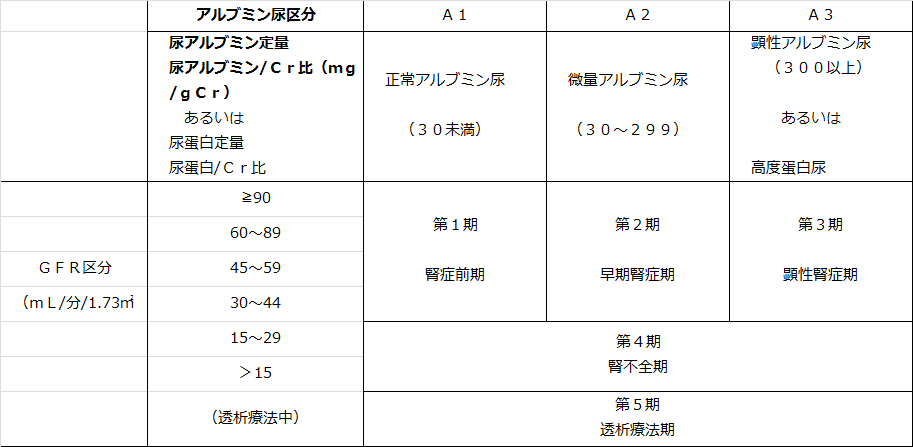

糖尿病性腎症病期分類とCKD重症度分類との関係↓↓↓

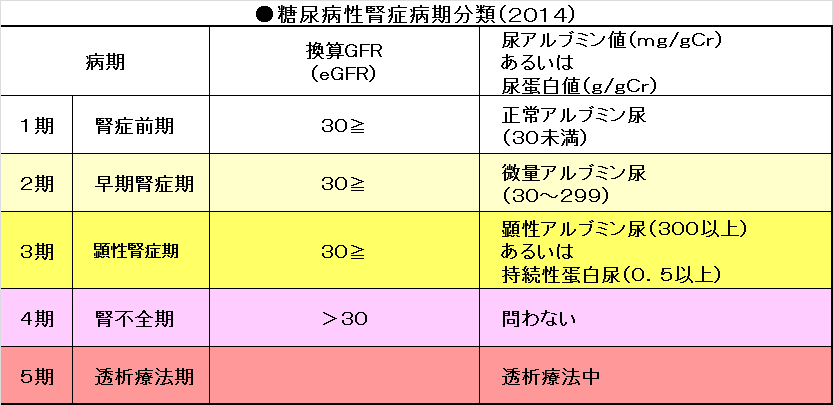

糖尿病性腎症病期分類(2014)↓↓↓

あとは計算式だ

これに関しては,当ブログでも計算ツールを無料公開しています。是非とも使ってください☆

まとめ

腎機能評価についての予備知識の補填を目的に書いてきました。参考になったでしょうか??患者さんから手渡された血液検査の結果票。

そこに書かれたクレアチニンの数値やBUN,蛋白尿(+)や(-)。これらから推測できる情報を大事にしつつ,患者さんから身長と体重を聞けば,腎機能の理論値は求められる。

ただ,計算すること自体は目的じゃない。そこからわかる情報を患者さんに噛み砕いて説明したり,いま飲んでいる薬の量で副作用が出ないかチェックすることが大事かもしれへん。

さらに踏み込むと,投与量があってるかをチェックして疑義照会することも目的ではないことも付け加えておくね。少なくとも,いま得たのは『理論値』であって,治療には処方されている薬しか使えないのかもしれない。それを腎機能低下だけを理由に処方を変えてやろう!なんて思うのは傲慢な態度かも知れへん。う~ん,難しい💦

これを読んでくれてはる皆さんにとってこの記事が何かしらお役に立つツールになることを願っています☆

けいしゅけのオススメ書籍 3選です☆

けいしゅけ

けいしゅけこれらの書籍は僕が影響を受けまくったものです。どれか一つでもいいので迷わず1冊手に取ってみて下さい。薬を比較の視点で考える,薬学を構造式・理論・エビデンスから見る,人として生きていくのに大切なことって何か・・・。それぞれの本があなたに伝えてくるメッセージを受け取ってみて下さい☆

けいしゅけイチオシ勉強サイト

今回の記事はここまでや☆

最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!

\最新記事をメールでお知らせするで/

この記事の感想をコメントしていただけるとメッチャうれしいです!!

ご意見&ご質問も遠慮なく書いてください☆皆さんとの対話を楽しみにしています☆

下のボタンを押すとコメント記入欄へジャンプできますよ~!!

ウチのけいしゅけはSNSもやってまちゅ!良ければフォローしてやってくださいでしゅ💛

Twitterでけいしゅけをフォロー

けいしゅけFacebookにいいね!

記事の感想など,ひとこと頂けますか?