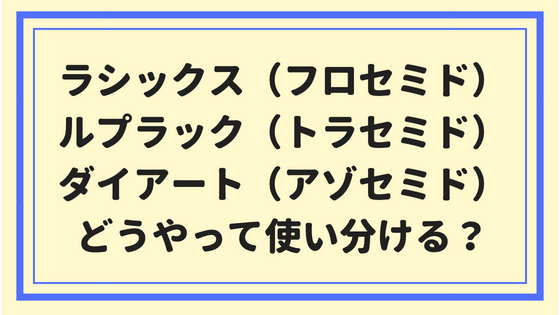

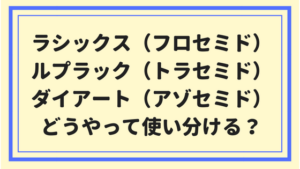

ループ系利尿薬の作用時間や適応症の違いが知りたい

けいしゅけ

けいしゅけループ系利尿薬のラシックス(フロセミド)・ダイアート(アゾセミド)・ルプラック(トラセミド)。これらのループ系利尿薬って良く処方されます。

アナタが検索した理由,ラシックスを処方されている患者さんとダイアート,もしくはルプラックが処方されている場合もある事に対して『何でやねん?』に答えたいと思います。

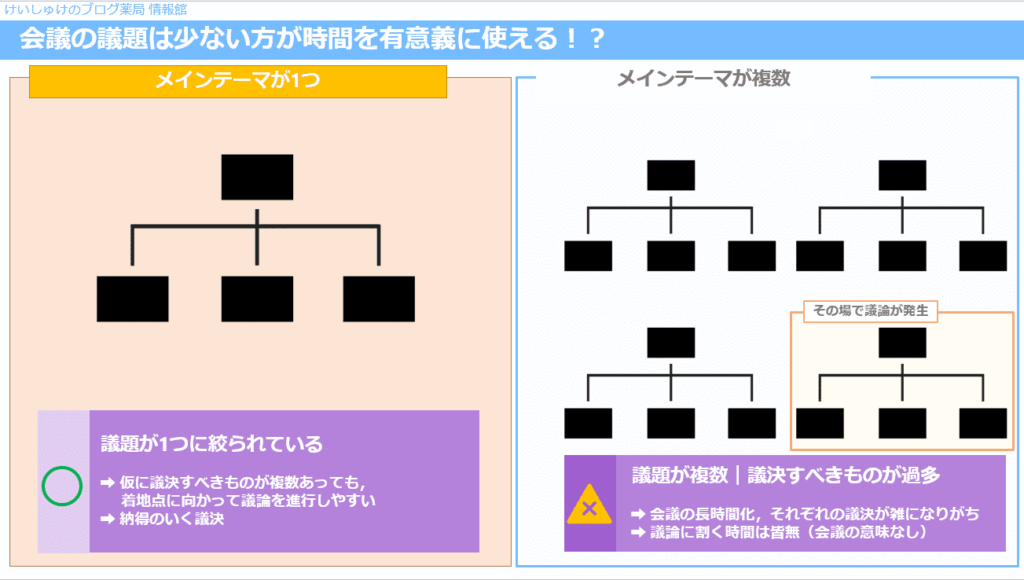

ループ系利尿薬, 違いと使い分けを学ぶ上で大事なのは,薬効発現時間の長さ適応症を知る事

まずは,商品名だけで違いを見ようとしても分からないのは当然です。お薬の説明書を見ても「尿の排出を促進するお薬です」としか書かれてへんことに「それはわかってるっちゅーねん!」となることでしょう。

ここで薬剤師の出番がやってきました。

よっしゃ!ループ系利尿薬の主要三品目ラシックス(フロセミド),ダイアート(アゾセミド),ルプラック(トラセミド)の使い分けをサクッと理解してまおっか!!

よろしくお願いいたしまちゅ!!!

ラシックス・ダイアート・ルプラック,ループ系利尿薬の適応症と作用時間の違いに注目してみる

タコちゅけ,ラシックス(フロセミド)・ダイアート(アゾセミド)・ルプラック(トラセミド)の適応症と作用時間の違いはバッチリかい?

改めて考えると,ラシックスよりダイアートが作用時間が長いなぁと思ってまちゅけど,ルプラックがどう優れているのか?はわからないでしゅ。

あと,適応症って『高血圧と浮腫』ってざっくり把握している程度でちゅ💦

それじゃあ,ちゃんと答えられへんのんちゃうの??あやふや過ぎるで!!いっぺんちゃんとまとめてみよう。

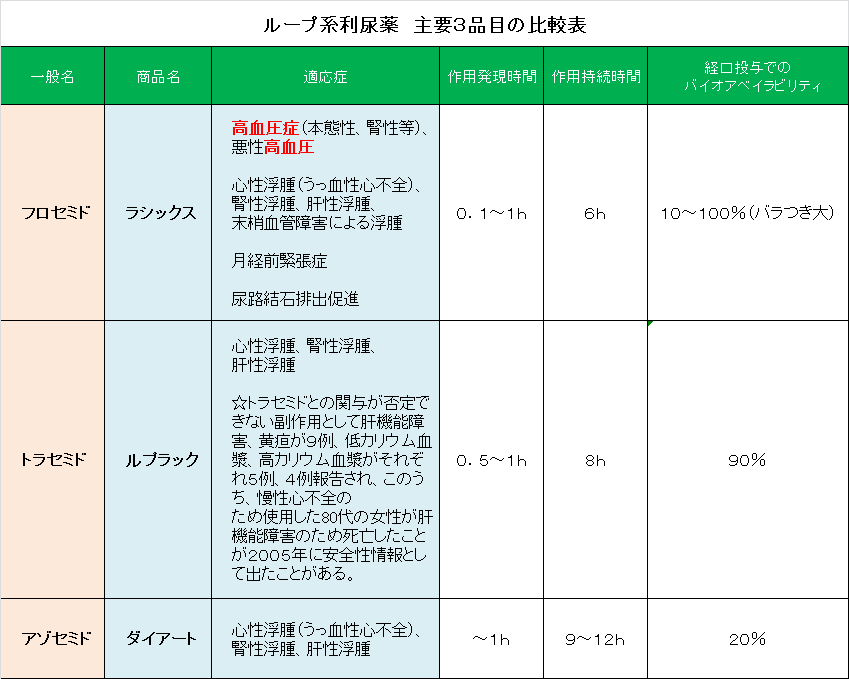

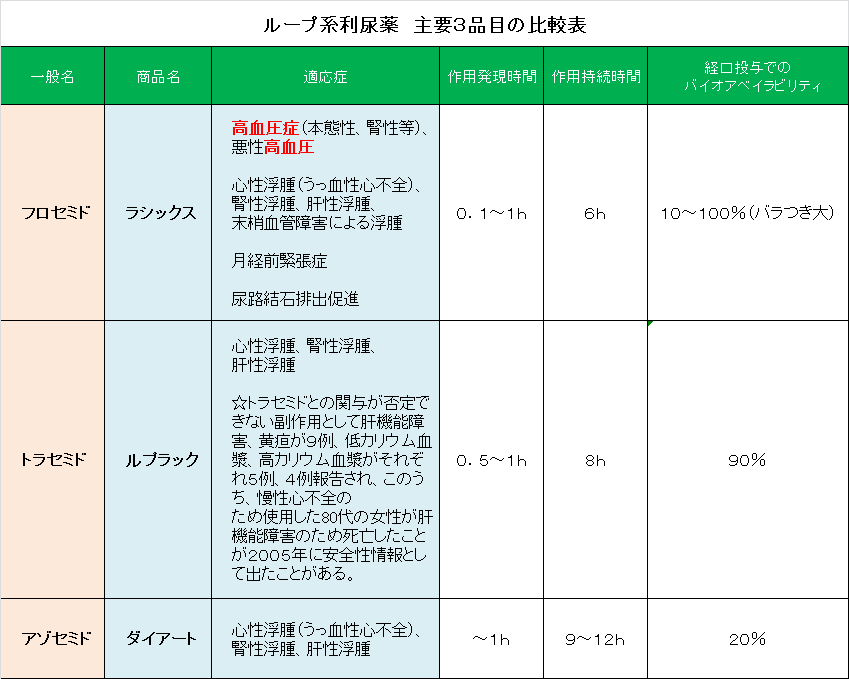

よっこいしょっと。書いてみたから見てみぃな

作用時間はラシックスが短時間型,ダイアート・ルプラックが長時間型

- ラシックス(フロセミド)➤短時間作用型

- ダイアート(アゾセミド),ルプラック(トラセミド)➤長時間作用型 やで

作用時間に注目してみると,ラシックス(フロセミド)とダイアート(アゾセミド)・ルプラック(トラセミド)の2つに大別できそうやなぁってことがわかってきたやろ?

適応症の違いは重要。最低限抑えておきたいポイント列挙

- ラシックス(フロセミド)は高血圧に唯一適応症をもつ

- ダイアート(アゾセミド)・ルプラック(トラセミド)は心・腎・肝の浮腫に対して使う

- ルプラック(トラセミド)は抗アルドステロン効果があり,低カリウム血症を起こしにくい

- ルプラック(トラセミド)はうっ血性心不全による浮腫に対しての適応症はない

- 抗アルドステロン効果と言えばアルダクトン(スピロノラクトン)が有名。スピロノラクトンはカリウム保持性利尿薬に分類される。

- アルドステロンってのはホルモンのことで,カリウムを尿中に出そうとしてナトリウムを血液中に再吸収しようとする。なので抗アルドステロン作用とは,ナトリウムを外に出しカリウムを体の中に戻すイメージや。

- カリウムは心臓の働きに影響を与えるねん。濃度が濃くても薄くても不整脈など嬉しくない状態を引き起こしやすくなる。

*参考文献は治療薬マニュアル

高血圧に対して処方できるのはラシックス(フロセミド)だけやで!!

ラシックス(フロセミド)だけが高血圧に使えるってことは必ず覚えておこう🔥

ココ,メッチャ重要やで~🎵

血圧が高い場合に使うループ系利尿薬はラシックス(フロセミド)一択やねん。

逆に,ダイアート(アゾセミド),ルプラック(トラセミド)が出ている患者さんは心臓・肝臓・腎臓どこかが弱ってて浮腫が生じているのかなぁって考える。ほんで他にどんな薬を飲んでいるのかを確認するねん。

ルプラック(トラセミド)にはうっ血性心不全による浮腫の保険適応がない

ちなみに,ルプラック(トラセミド)には添付文書上,うっ血性心不全による浮腫の適応がないねん。これもポイントやね☆

知らなかったでちゅ~!!

実臨床においては,もしかしたらきっちり線引きされていないケースもあるかもしれへん。けれど,基礎的な理解としてこの区別は重要やからバッチリ押さえておきましょう☆

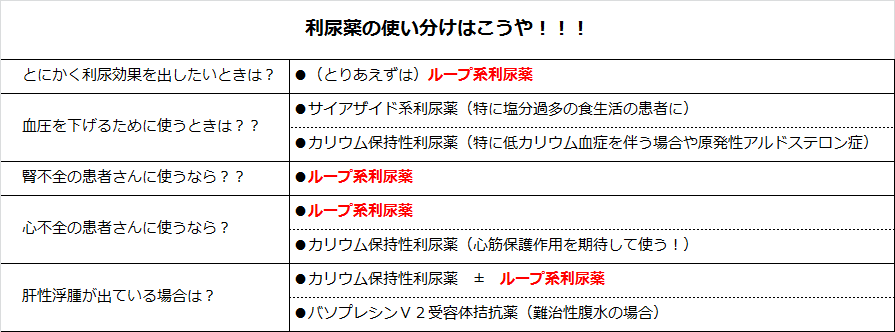

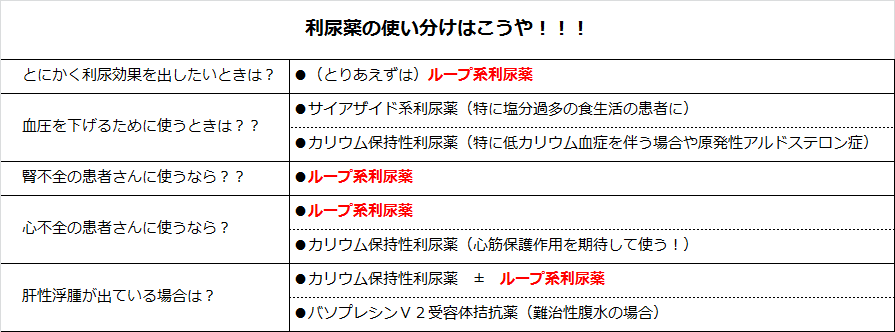

おまけ:他の分類に属する利尿薬の使い分けをざっくり表にした

カリウム保持性の利尿薬スピロノラクトンの話も出たので,いっぺん全体像もお見せします。詳しくは,関連記事の『読むだけで基本バッチリ!利尿剤の種類・効果の分類まとめ☆』をご覧ください☆

ラシックス(フロセミド)がよく処方される理由

処方量がとにかく多いラシックス(フロセミド)。

なぜに!?

- 適応症が多い

- 作用時間は短いけど,1日2回(朝・昼)の投与で持続時間はカバーできる

- 利尿反応を判断するには短時間型のラシックス(フロセミド)を使う。

- 錠剤も散剤も注射もあるし,どこの病院にもあるのでドクターも使い慣れている

一口に言えばこんな感じやわ。見ただけでも,使いやすいやん!って感じやね。

長時間作用型のダイアート(アゾセミド)・ルプラック(トラセミド)に出番はないのか??・・・あるっちゅうねん!!

あれ?これだけフロセミドが優れているなら,アゾセミドやトラセミドの出番ってないんじゃ???

ちっちっち。ちゃうねやタコちゅけ。

たしかにそう思うかもしれんけども,それは早合点っちゅうもんや。ちょっと論文情報を見てみよか。

短時間作用型ラシックス VS 長時間作用型ダイアート

長時間作用型ループ系利尿剤のダイアート(アゾセミド)は比較試験によってちょっとだけ短時間作用型のラシックス(フロセミド)より優れていることが示唆されてん。

内容をちょろっと紹介しよう。

長時間型ループ系利尿薬(ダイアート,ルプラック)の方が,複合アウトカム(死亡率や心不全による再入院率)をハザード比0.55,0.60,0.53で有意差をもってリスク低下効果を示した。(p値0.03,0.048,0.04はだった。)

ただし,単独エンドポイントを探ってみると,,,

- 心血管死・・・HR:0.64(95%CI:0.24-1.64)👈有意差なし

- うっ血性心不全による予期せぬ入院・・・HR:0.53(95%CI:0.30-0.96)👈ギリギリ有意差あり。ただし,入院というアウトカムって入院を判断するドクター次第で変わっちゃうから,正直微妙!

これじゃアゾセミドがフロセミドよりも優れているとは言い切れない印象でちゅ!!!

その通り!

J-MELODIC試験だけじゃアゾセミド(ダイアート)ってエエやんとはならへんよね。むしろこの程度ならフロセミドでええんとちゃうん?と思える。

死亡率低下とか,真のアウトカムでバッチリアゾセミド優勢と示唆する論文はないんやろか??ほかの文献も見ていこう。

Int J Cardiol. 2017 Oct 1;244:242-244. doi: 10.1016/j.ijcard.2017.06.010. Epub 2017 Jun 15.

Comparative effects of long and short-acting loop diuretics on mortality in patients with chronic heart failure.

PMID: 28645802 DOI: 10.1016/j.ijcard.2017.06.010

アブストラクトだけやけれども,出てきました。

| 背景 | 短時間作用性フロセミド(ラシックス)と比較して,長時間作用型ループ利尿剤アゾセミド(ダイアート)が慢性心不全患者(CHF)の心交感神経活動(CSNA)を改善することを以前に報告した。しかし,死亡率への影響は確定していない。 |

| 方法 | 本研究は,左心室駆出率(LVEF)が低下したCHF患者において,アゾセミド(ダイアート)がフロセミド(ラシックス)と比較して123 I-メタラジオベンジルグアニジンシンチグラフィー所見が改善された以前に発表された研究のさらなる分析である。 入院を必要とする急性非代償性心不全の病歴により,CHF患者を特定した。 合計108人の患者を選択し,アゾセミド(n = 54)またはフロセミド(n = 54)で治療した患者を比較するために傾向スコアマッチングを使用した。 追跡期間は中央値で5.22年間であった。 |

| 結果 | 追跡期間の中央値5.22年間で,108人の患者のうち24人が心臓死事象を経験した。フロセミド治療による心臓死アウトカムの結果は次のようであった(p=0.034,ハザード比:2.624, 95%信頼区間1.074〜6.047)なお,多変量Cox回帰分析の結果,フロセミドによる治療は,心臓イベントの独立した予測因子であった。 Kaplan-Meier分析では,アゾセミド群の心臓死亡率はフロセミド群よりも有意に低かった(p <0.05)。 |

| 結論 | アゾセミドはフロセミドと比べて死亡率を下げる効果に優れると示唆される。(These findings indicate the superior effectiveness of azosemide in reducing mortality compared with furosemide.) |

ちなみに,有意差ってなに?p値ってなに?って方は別記事でバッチリフォローしますので読んでみてください☆

アゾセミド(ダイアート)がフロセミド(ラシックス)よりも慢性心不全患者さんにとって,死亡率を低下させる可能性を示す結果が得られてるんやね。n数が少ない論文やし,これだけでは何とも言えないけれど。

ルプラック(トラセミド)の影が薄い理由を考察する

ここまでの話で,どうやらアゾセミドにはフロセミドよりも使った方がよさそうな場面がみえてきました。あれ?ルプラック(トラセミド)はどうなってるんやろか?

あんまり触らないでちゅ,トラセミド…。

何故あんまり見ないんやろ?抗アルドステロン作用もあって低カリウム血症は起こしにくく,長時間作用型で浮腫に対して安定した効果を発揮するんやったらエエ感じやん?たぶん医療機関によっては処方量が多い施設もあるように思う。

けど,処方量としては少ない印象が拭えへん。なんでやろか?正直言って決定的な理由はわからへんけど,僕なりに考えられる理由を書いてみるわ。

- 薬価を考えるとダイアート(アゾセミド)が安いので優勢

- 2005年の安全性情報でルプラック(トラセミド)による肝機能障害,黄疸が報告された

こんな理由から経済面と安全面を考慮するとダイアート(アゾセミド)が優勢になるんやと思うわ。

ルプラック(トラセミド)ってジェネリックもあるけど,薬価はトラセミド>アゾセミド。

まぁなんちゅーても安全性情報の関係が大きいと思う!万が一のリスクを考えた時にあえて積極的に使う理由って無いもんね☆

ルプラック(トラセミド)の良いところは抗アルドステロン作用とバイオアベイラビリティの高さやで!

安全性と価格の面からアゾセミドにリードを許している印象のトラセミド。どこかしら他剤に勝るポイントはないんやろか?

実はある。

- 経口投与によるバイオアベイラビリティが高い⇒効果が安定して得られる

- 抗アルドステロン作用を有しているので低カリウム血症のリスクが他のループ系利尿薬より低い

こんな特長も兼ね備えているってことは知っておいてほしいかなぁ。

- 急性期は利尿反応をみて判断するために短時間作用型フロセミドを使う

- 慢性期には長時間作用型アゾセミド(またはトラセミド)を使う

- カリウム値への影響を考えながらも,安定した利尿効果を得たいならルプラック(トラセミド)

ループ系利尿薬フロセミド・アゾセミド・トラセミドの使い分けまとめ

ラシックスを処方されている患者さんとダイアート,もしくはルプラックが処方されている場合もある事に対して『何でやねん?』と思ったアナタへ向けて僕なりに回答を書きました。最後にもう一度要点をまとめて記事を終えます☆

ザックリとですが処方箋を見て,『この患者さん,どういった状態で診察を受けてきたんやろか?』を考えるのにお役に立てれば幸いです。

フロセミド・アゾセミド・トラセミドの違いと使い分け

- 短時間作用型であり,急性期症状に使いやすいのがフロセミド。また,高血圧に使えるのはフロセミドだけ

- アゾセミドとトラセミドは長時間作用型に分類される。この中でもトラセミドはうっ血性心不全による浮腫への保険適応がなく出番がちょっぴり少なめ

- フロセミドだけでエエやん!と思いがちやけども臨床試験の結果,慢性心不全患者においてはアゾセミドを飲ませた方が死亡率が低くなった報告アリ。アゾセミド,使いどころはあるっ!!

- 影が薄いルプラック(トラセミド)にも優れた点はある。バイオアベイラビリティの高さによる安定した効果発現が見込まれることや。また,抗アルドステロン作用によって低カリウム血症リスクが低い点は注目すべきという印象。

今回の記事はここまでや☆

最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!

\最新記事をメールでお知らせするで/

この記事の感想をコメントしていただけるとメッチャうれしいです!!

ご意見&ご質問も遠慮なく書いてください☆皆さんとの対話を楽しみにしています☆

下のボタンを押すとコメント記入欄へジャンプできますよ~!!

ウチのけいしゅけはSNSもやってまちゅ!良ければフォローしてやってくださいでしゅ💛

Twitterでけいしゅけをフォロー

けいしゅけFacebookにいいね!

記事の感想など,ひとこと頂けますか?

コメント一覧 (12件)

利尿剤少しサンプル試供品で譲ってほしいです。久々なのでサンプル試供品で試したいです。

高橋望 様

コメントありがとうございます!

試供品ですか・・・処方箋薬の試供品は見たことがないかもです。

薬剤師にはたまに製剤見本をMRさんがくれることはありますが。

ループ利尿薬は尿酸値を上げるので、基本的に試のみはオススメできないものですよー☆

お返事ありがとうございます。 少しサンプルで良いのでお願いできませんか。

高橋望 様

申し訳ありませんが、法律上不可能なんです。

こればっかりは、どうしようもないですわ。

ありがとうございます。

在宅医療の開業医です。

この記事はとても勉強になりました。

お恥ずかしながら、使い分けをあまり意識したことがありませんでした。

併用されている症例があって、??と思ったもので調べていて、本記事に辿り着きました。

ありがとうございました。

りょーーーた 様

少しでもお役に立てたのであれば幸いです☆

コメントいただけて嬉しいです!ありがとうございます

盲検化されていないデザインで入院という担当医の意向の影響を受けやすい項目だけに差の付いた結果はあまり信頼性が高い試験とはいえないでしょー

のりまき 様

コメントありがとうございます。仰る通りで、記事を書いた当初の知識不足が露呈していますね。

ご指摘いただいた事もあり、新たに

Comparative effects of long and short-acting loop diuretics on mortality in patients with chronic heart failure

こちらの論文結果も掲載することでエビデンスあり、かなぁという結論に持っていっております。

[…] サクッと理解!ループ系利尿薬ラシックス、ダイアート、ルプラックの使い分け […]

[…] サクッと理解!ループ系利尿薬ラシックス、ダイアート、ルプラックの使い分け […]

上記の薬剤って半減期がたった1時間くらいしか変わらないのに長時間とか短時間って呼ぶのはなんか違和感感じてしまいます(笑)

臨床試験の結果も、実際の所は作用時間の違いによるものかまではわかりませんよね…

特にルプラックに関しては長時間型に分類して良いのかも正直微妙なところだと思ってしまいます。

試験でもルプラックがダイアートと同等の作用を有するかまではわかりません

ルプラックを長時間型に分類する根拠ってあったりするのでしょうか?

あと、ループ利尿薬ではありませんが、個人的にべハイドとヒドロクロロチアジドの違いが気になります。

合成過程で脱ベンジルするのが面倒くさかっただけ?(笑)