【PT-INR】血液検査の結果をワーファリン服薬中の患者さんから見せられて固まるなッ!

- ワーファリン服用中の患者さんのPT-INRは2.0-3.0収まるように用量設定されるのが一般的!ただし,日本人の場合は出血しやすいのでこれよりちょっと低めの設定にするのが好ましいとされている

- さらに,高齢者の場合はちょいと低めの1.6-2.6に調節される

今回は血液検査結果を読み取ろう!シリーズ第2弾 ☆

(いきなり一番わかってほしいことは書きました。ひとまず結論は知りたいやろうからね。)

第一弾は,肝機能の血液検査の結果の見方を4つのポイントにまとめて説明しますでした。

抗凝固剤としてあまりにも有名過ぎるワーファリン( 成分名 : ワルファリンカリウム )のモニタリングとして使うのがこのPT-INRです。

けいしゅけ

けいしゅけタコちゅけ,数値の読み方はわかっている??

どきっ!!

よっしゃ!今回は PT-INR について勉強していこうや!

今回の数値は〇〇ですね?そやから用量調節になってるんですわ☆

投薬口で用量調節になった患者さんに対してこれくらいの事は説明できる準備をしておこう!!

PT(プロトロンビン時間) と PT-INR(プロトロンビン時間国際標準比)の関係をハッキリしていこか🎵

まずはココから始めていこうと思う。

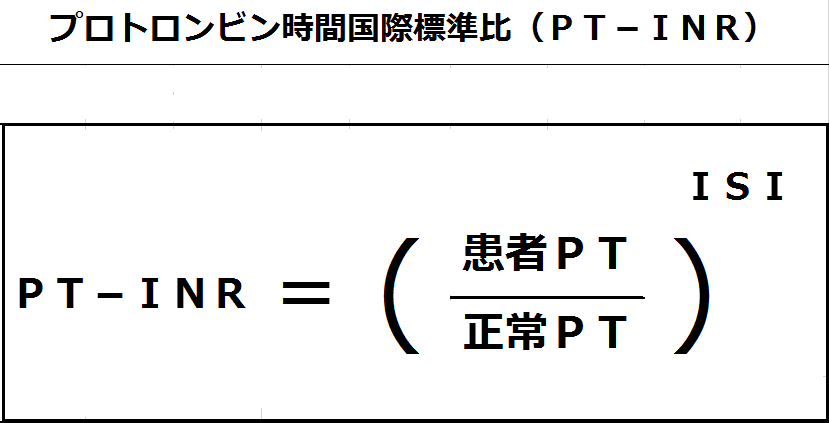

プロトロンビン時間は,血が固まるまでの時間であり,PT-INR(プロトロンビン時間国際標準比)はそのプロトロンビン時間をある計算式に当てはめて国際標準化した数値である!

っていうのが答えなわけですが,ちょっと細かく説明していこうと思うので,興味ある!って方は読み進めてみてください♪

すんごい簡単やから,サラサラ~っと読んでいけると思うわ。

プロトロンビン時間(PT)とは? 基準値は? この結果から何が分かる?

それではこの3つの問いに対する答えを記していきます

プロトロンビン時間とは?

プロトロンビン時間(PT)は,血漿検体に組織トロンボプラスチン(組織因子),リン脂質とCa²⁺を添加して,凝固する(フィブリンが析出する)までの時間を測定したものや。臨床意義としては,外因系・共通系血液凝固能の把握ができることにあります。

外因系~共通系の凝固反応の流れの補足

外因系から共通系は外因系➡共通系の流れでつながっているねんけど,ちょっとおさらいしよう。

外因系

- 内皮細胞の侵害が起こる(これがスタート)

- 大量の組織因子が血管内に流れ込むことで,組織因子(第Ⅲ因子)が発現

- 第Ⅶ因子が活性化する(Ⅶ ➡ Ⅶa)※Ⅶa-リン脂質-Ca²⁺が結合したものになる

ここまでが外因系の反応や。次からが共通系の流れになる。

共通系

- 第Ⅹ因子が活性化(Ⅹ ➡ Ⅹa)

- トロンビンを介して活性化された第Ⅴ因子,リン脂質-Ca²⁺結合体が,プロトンビン(第Ⅱ因子)をトロンビンに活性化する

- このトロンビンがフィブリノゲン(第Ⅰ因子)をフィブリンにし,トロンビンおよびCa²⁺によって活性化された第ⅩⅢ因子(ⅩⅢa)がフィブリンを安定化させる。

外因性の侵害によって出血してからフィブリンができて血が固まるまでの時間がプロトロンビン時間である!と答えられればいいと思うわ。

ついでに,凝固の経路には内因性のものと外因性のものがあるってことを知っていればバッチリやで!これらの違いについては別に記事で書こうと思う!

プロトロンビン時間( PT )の基準値ってどんなもんなんですか?

それでは気になる 基準値 や。これは時間として 10-13 秒 と言われている。

基準範囲に数秒の違いが存在する理由は,試薬によって若干検出時間が変わってきてしまうからやねん。(製品名としてはトロンボチェックPT,ラビPT-N,ラビPT-Lなどが存在する。)

プロトロンビン時間( PT )の検査結果から何がわかる?

凝固因子のほとんどが肝臓で作られていて,第Ⅱ,Ⅶ,Ⅸ,Ⅹ因子はビタミンK依存性やねん。

プロトロンビン時間を延長させるもの

- 肝障害

- ビタミンK欠乏症

- ワーファリン内服

よって結果から見えるのは?

- 肝臓が元気かどうか?

- ビタミンKが何らかの理由で欠乏状態になっているのではないか?

- ワーファリンが効きすぎているんじゃないのか?

こういうことになりますな☆

PT-INR(プロトロンビン時間国際標準比)という項目はなぜ存在するのか? てか,PT-INRって何ですか?

プロトロンビン時間(PT)測定値っていうのは弱点があってね,試薬の種類によるものや,測定施設による違いが存在するねん。

その差を補正するために導入されたものが, PT-INR や!

※PT-INR=prothorombin time-international normalized ratio:プロトロンビン時間国際標準比

ここまでで補足しておきたいのは,PT-INRはプロトロンビン時間(PT)と別の試薬を使って全く別枠として出てくる検査結果ではないということです。よって,PTの値が検査結果として上がれば,PT-INRは計算できるはずやし,逆に,PT-INRが検査結果として表示されているならば必ずプロトロンビン時間は検査結果として出ているねん(結果の紙に書いていなくても)

PT-INRの数値の意味の読み取り方

ともすれば,大事なのは,PT-INRの数値の読み取り方になってきます。

PT-INR=2.0という数値が出たとしましょう。これが示す意味は,健康な人に比べて血液凝固にかかる時間が2.0倍であるってことですわ。

こうしたことから,施設間や試薬での誤差をなくした指標であるPT-INRをワーファリンの効果を見るのに使うんですね。なんとなく納得できますか?

PT-INRに基準値ってあるの?

健康な人の場合,先ほどの計算式から見てもわかる通り”1”になりますわ。当たり前やんね?健康の人より1.0倍血液凝固にかかる時間が延びているって読むんやもの。

が,しかし!健康であろうとプロトロンビン時間は必ず基準値と一致はしないので,基準範囲は0.9~1.1となるわけです。基準値はあくまで健康な人から得られた水準であって絶対値ではないわけので,1から数値がちょっとずれるから血が固まりにくいとか固まりやすいとは言えないってわけです。

ワーファリン服薬とPT-INRの関係の勉強や!ワーファリン服薬患者さんのPT-INRはどんな数値ならいいの?

一般的な答え

- ワーファリン服用中の患者さんのPT-INRは2.0-3.0に収まるように用量設定されるのが一般的

- ただし,日本人の場合は出血しやすいのでこれよりちょっと低めの設定にするのが好ましいとされている 1)

- さらに,高齢者の場合はちょいと低めの1.6-2.6に調節される

ワーファリン服用に当たって,もしPT-INRが基準値からはずれてたらお医者さんは何を確認する?

これも大事なので載せておこう。

当然,治療している期間中に基準値からはずれている検査結果が出ることがある。もちろん用量調節をすればいいんやけど,それだけではアカンねん。ドクターはそれをキチンと把握して確認をしているんやけど,僕たち薬剤師も知っておかなければ話にならない。

PT-INRが基準値外ならココを見ろ!

- 服薬状況…そもそも,ちゃんと飲めてるか?飲み過ぎ・飲み忘れがないか?

- 併用薬,食事内容の変化…ワーファリンは併用薬や食事の影響によって効果が大きく左右されます。変化のチェックは大事☆

- 患者の状態変化(肝機能・腎機能・甲状腺機能)…内蔵機能の変化は薬の効果にも出てしまう。血液検査の他の項目の変化に僕たち薬剤師も敏感になろう。

PT-INRが服用期間中,何日治療目標域に入っているかの割合をTTR(time in therapeutic range)っていうねんけど,知ってる?患者さんはグラフ式の手帳を持ってると思うで!

最後に,TTRに触れておきます。

ワーファリンは知っての通り,納豆を食べりゃPT-INRの数値が落ちるし(ワーファリンの効果が落ちる),他の薬の影響なんかによれば効果が増強されてPT-INRの数値が増加する(ワーファリンが効きすぎる)。

夏場に入って水分を取ってなきゃ脱水になり,血液が濃くなることによってPT-INRの数値は落ちる。

こういうことで,ワーファリンの効果を判定するPT-INRの基準値の範囲内から一時的に数値が逸脱してしまう事って多いねん。

そうした場合に,例えば12カ月服用している中で,毎月血液検査をしていてPT-INRがちょっとだけ基準値からはずれていたのが4カ月あったとした場合,治療域に入っている期間は8カ月あったと考えるので…

TTR=(12-4)÷12×100=66.67%ってなります。

ワーファリン服用において,このTTRが60%以上を目指すのが重要とされているねん。ちなみに,TTRが65%を下回ると,ワーファリン服用群での脳卒中などのイベント発症率はクロピドグレル+アスピリン併用群(DAPT療法)の約2倍であったと報告されている 2) 。

つまり,きちんとPT-INRの基準値に入っている期間が多めに言うと70%以上であることがワーファリン服用においては望ましいって言えそうやね。逆を言えば,たった1回だけPT-INRの数値が基準からずれていたとしても,それだけですぐに用量調節が必要だ!と騒ぐ必要はないとも言えます(もちろん状態によりますが)。

なので血液検査の結果を見せられ,PT-INRの数値が基準から外れていた時こそ,この記事の知識を活かす瞬間です。患者さんがきちんとワーファリン手帳をつけているならそれを見せてもらえばいいし,もし疑義照会するなら,TTRは何%であるのか?という照会をするのがスマートと言えそうやね。

- 1) 循環器疾患における抗凝固・抗血小板療法に関するガイドライン(2009年改訂版)

- 2) Connolly SJ, et al. Benefit of oral anticoagulant over antiplatelet therapy in atrial fibrillation depends on the quality of international normalized ratio control achieved by centers and countries as measured by time in therapeutic range. Circulation 2008; 118: 2029-37.

けいしゅけイチオシ勉強サイト

今回の記事はここまでや☆

最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!

\最新記事をメールでお知らせするで/

この記事の感想をコメントしていただけるとメッチャうれしいです!!

ご意見&ご質問も遠慮なく書いてください☆皆さんとの対話を楽しみにしています☆

下のボタンを押すとコメント記入欄へジャンプできますよ~!!

ウチのけいしゅけはSNSもやってまちゅ!良ければフォローしてやってくださいでしゅ💛

Twitterでけいしゅけをフォロー

けいしゅけFacebookにいいね!

記事の感想など,ひとこと頂けますか?

コメント一覧 (4件)

いつも勉強させていただいています!

少し疑問に思ったのですが、PTがフィブリン析出までの時間を見ているということなら、X因子やII因子を阻害するDOACでもPT-INRは延長することになりますか(III因子添加してもカスケードの下流で阻害が入ってるので止まる?)?

もしPT-INRが延長するならワーファリンだけでなくDOACの効果の指標としても使えそうな気がします。

薬学性 様

コメントありがとうございます。

http://www.keiju.co.jp/manage/files/iryo/magazine_2015_02/2015_03_05yamazaki.pdf

こういった文献に示されているように、DOACは血中濃度とPTとが相関しない例が報告されています。

DOACの抗凝固能は血中濃度に依存しますが、PTは連動しないという点において、DOACの効果モニタリングにPT(PT-INR)が使えないんですよね。

一部 つづりが internationaru となっています。いつも興味深い内容でありがとうございます。TTR知らなかったので。

下平秀夫 様

こめんとありがとうございます。お恥ずかしい限りです。すぐに訂正いたしました。

ご指摘ありがとうございました☆