まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆

薬剤師として10年以上働いているにもかかわらず,ちゃんと理解できているか?と問われると言葉に詰まる薬物動態学。

けいしゅけ

けいしゅけ薬物相互作用を予測して,患者さんを副作用から守りたいねんっ!!

そう燃えてみても,相互作用を起こす薬剤を網羅的に覚えたりデータベース化するのはちょっと無理っぽい。

さすがに種類が多すぎて,手に負えないでちゅ…。

根本的なメカニズムを捉えて,そこから思考を広げたら良いかもしれへんなぁ🎵

なるほどでちゅ!!

よっしゃ,ちょっと書くか…。

やりだしたら…。燃えてきたでぇぇぇ!!

ホワイトボードにすんごい勢いで書いてましゅ…。

さぁ,相互作用を勉強する前に知っておきたいADMEについて勉強していきましょか☆

言葉の意味はもちろん,薬の体内動態を理解するために図解してみるでッ!

ADME(アドメ)って何ですか??なんの略で,意味する内容は??

ひとまず,言葉の意味から行こか☆

先生がホワイトボードに何やら書きまくっているので,その間に調べたメモをシェアしましゅね🎵

ADMEとは?

- A(absorption):吸収・・・投与部位(経口・静脈・直腸・肺・皮膚など様々)から血液循環系へ取り込まれること

- D(distribution):分布・・・血液循環系に到達した薬物が,組織や器官など作用部位に到達すること(薬効発現)

- M(metabolism):代謝・・・代謝酵素(CYP)によって化学的に変化すること

- E(excretion):排泄・・・血液循環系から非可逆的に体外へ出されること

一言ずつで表現するならば,こんな感じでちゅ☆

けど,な~んかピンとこないでしゅ…。

血液循環系って,言葉で説明しにくいでちゅ💦💦

図解がでけたぁぁぁ~!!

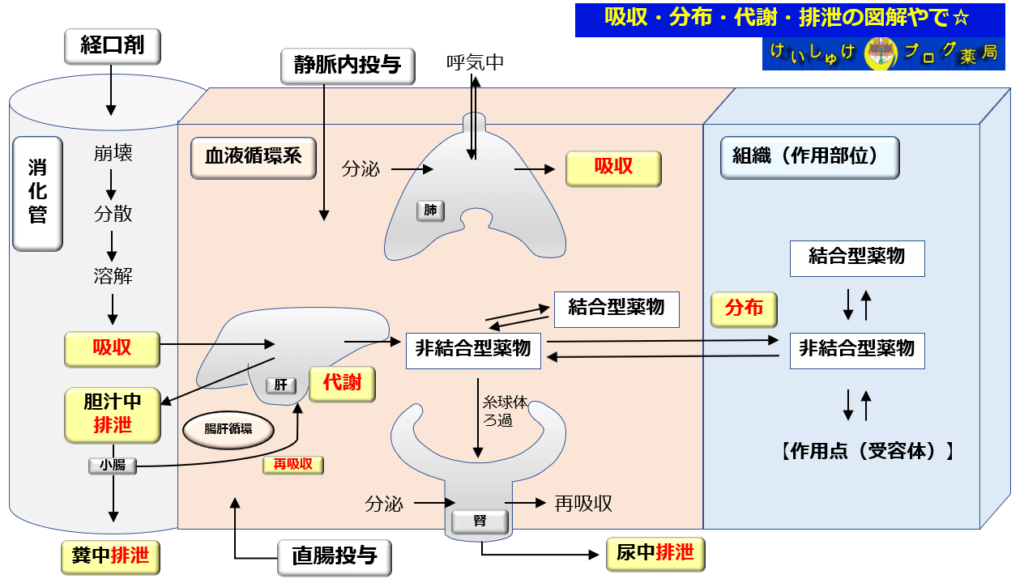

ADMEを図解してみたで☆血液循環系もこれでバッチリや!

ようやく書けたわ。

たけちゃん先生に鋭い指摘を入れてもらえたし,エエ感じになったんちゃうかな🎵

ありがとう!たけちゃん先生(●´ω`●)

???

誰に話しかけてるんでしゅか?

ここには二人しかいないのに・・・。

うほんうほんっ,独り言や。

さて,タコちゅけよ。これ見てみてや

…す,すごいでちゅね!!(なにこれ,ガチやんっ!!きもちわるっ!)

ひとまず図解でADMEのイメージをつかもう!血液循環って言葉だけじゃ伝えきれないよ

図解があることで

- ADMEについて言葉の意味は分かっても,体のどこで起こっているかイメージできる?

- 血液循環系というものを言葉だけで説明するのは厳しいけれど,その流れを表現できたかも?

いかがでしょうか。言葉だけの説明ではモヤモヤする部分をスッキリクリアにできたんちゃうやろか。

図解を基にして,改めてADMEの説明していく

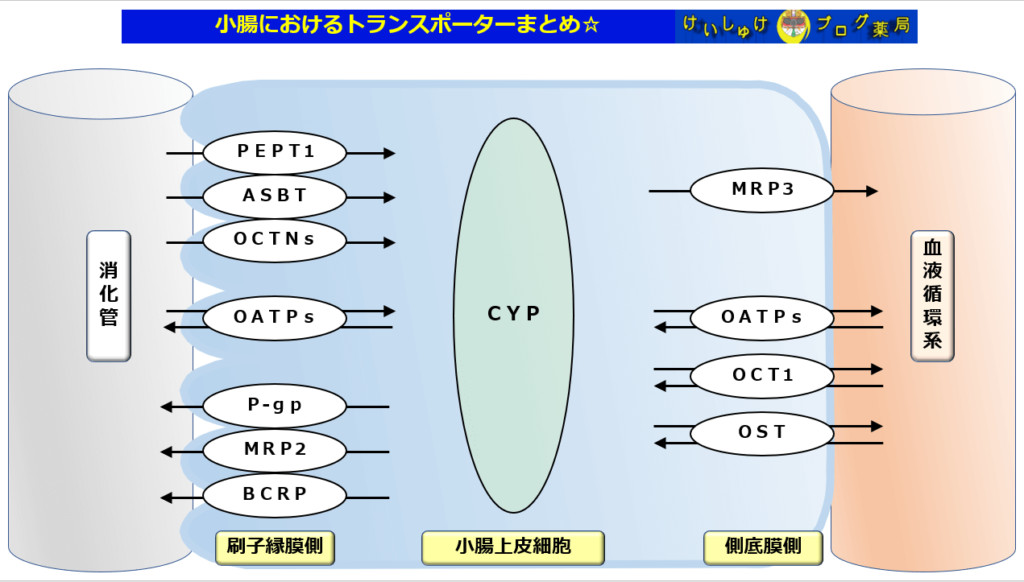

図解について,文章で説明していくで🎵

ADMEの【A:吸収】の解説

A:「吸収」のポイント

- 消化管では,吸収に先立って製剤が崩壊→分散→溶解する段階を経るねん

- 小腸から吸収された薬物は,門脈にまず集まる(図解では門脈を省略してました💦ごめんなさい)。そして肝臓を通過して血液循環系へ入るねん。この時,肝で薬物は代謝を受けて一定量が化学的に変化するんや(代謝物になる)。みんな大好き「肝初回通過効果」っていうのんがコレっちゅうわけね

- 肝初回通過効果を受けなかった薬物は,未変化体として血液循環系に到達する(未変化体と代謝物の違いをサクッと理解)

- ちなみに,肝を通過する際に一部の薬物は胆汁中に排泄されるねん。が,しかし。排泄された薬物の一部は小腸で再吸収される。肝と腸をグルグル薬物が巡ってるこの動きにも名前があるので紹介します。「腸肝循環」と言います。どうぞよろしく☆

- 直腸の上部・中部・下部では吸収されてからの動態がちゃうね,知ってた??おっちゃん忘れてました💦

- 直腸上部からの吸収→門脈系に移行する→みんな大好き「肝初回通過効果」を受ける

- 直腸中部・下部からの吸収→門脈系を経由しません!!⇒血液循環系へ直行するので,肝初回通過効果を免れるのだっ!(”薬物は肝初回通過効果の攻撃をヒラリとかわした”・・・ドラクエ好きなら通じるよね?)

- ちなみに,貼り薬や吸入薬もあるのは誰もが知ってると思う。そう,薬物って肺や皮膚からも吸収される場合があるんやね。ふむふむ。

Absorption

投与された薬物が,全身循環血液中に移行する過程。経口の投与経路が最も一般的であるため,吸収とは,主に消化管内の上皮細胞の膜を通過する薬物の輸送のことをいう。経口投与された薬物は,消化管より門脈血液,肝臓を経て全身循環血液中にはいり,目的とする作用部位に運ばれる。この,全身循環血中へとり込まれる割合・速度をバイオアベイラビリティ(生体内利用能)と呼び,薬物吸収性の定量的指標となっている。

消化管の粘膜上皮細胞での吸収する機構として,受動輸送(受動拡散および促進拡散),能動輸送ならびにタンパク質などを輸送する膜動輸送が知られている。受動拡散では薬物の濃度勾配に基づき,消化管内から血液側へ,単純拡散によって膜を通過して輸送される。促進受動拡散では,膜の輸送体により濃度勾配に沿って輸送される。能動輸送では細胞によるエネルギー消費を伴って輸送する。膜動輸送では細胞膜が陥入し,微粒子や液体を取り囲み再び融合して小胞を形成し,細胞内へ移動する。

薬物相互作用による,吸収部位での吸収速度の変化,吸収量の変化が知られている。胃内容物排出速度を低下させるプロパンテリンはアセトアミノフェンの吸収遅延を起こし,排出速度を促進するメトクロプラミドは吸収促進を起こす。吸収量に変化を与える影響として,吸着性,溶解性,分解性など薬物の物理化学的特性に関係する相互作用と,消化管粘膜上皮の輸送体や代謝酵素の阻害・誘導に基づく相互作用がある。(2008.1.17 掲載)

日本薬学会HPより引用

いちおう,日本薬学会HPの引用分も掲載しておくわ。色々と難しい単語が出てくるね。

それらは今後の記事で解説しようと思うっ!!

ADMEの【D:分布】とは?

D:「分布」のポイント

- 薬物は血中に溶けて,いろんな組織に運ばれる(分布する)

- 多くの薬物は血液中のたんぱく質(主にアルブミンやで☆)に可逆的に結合して,血液循環系で保持される(結合型薬物)

- つまり,組織に運ばれるのは,アルブミンとくっついてない非結合型薬物ってことや☆

- 結合型薬物→アルブミンと結合している薬物,非結合型薬物→アルブミンと結合してない薬物って解釈すればOK

- 【重要】非結合型薬物は血液循環系と組織を行き来できるし,作用点にくっついて効果発現する!

- 組織移行したあとで,アルブミンとくっついて結合型薬物となると作用点には結合できず,薬効発現しない。

- ちなみに,血液循環系でアルブミンとくっついて結合型薬物となったものは組織へ移行せず,不活性やで

- 【重要】結合型薬物は代謝や排泄されない!!逆を言えば,代謝されたり排泄される薬物は,アルブミンとくっついていない非結合型薬物だとわかるねん

結合型薬物とか,非結合型薬物って苦手だったんでちゅよね💦

うまく頭の中で整理できてなかったんでしゅ。ありがとうございまちゅ☆

ここで,メッチャ大事やなぁって思うのは

血中アルブミン濃度が下がってくると分布の仕方が変わってくる。つまり薬の効果発現が変わる!

って事やで~☆

アルブミンとくっついたから結合型薬物でぇ~,そうじゃないから非結合型で~とかいうのん自体に焦点を当てて見逃さんようにしようねタコちゅけ🎵

ハイでちゅ!!

Distribution

薬物が,血液中から組織へ移行する現象。薬物分布は,血液灌流や組織におけるタンパク質との結合,部位のpH,細胞膜の透過性により影響を受ける。一般に組織へ分布するのは血漿タンパク質と結合していない非結合型薬物のみである。血液と組織間で平衡に達した後,組織内や細胞外液の薬物濃度は,血漿薬物濃度に反映されている。(2008.1.17 掲載)

日本薬学会HPより引用

ADMEの【M:代謝】とは?

M:「代謝」のポイント

- 代謝酵素は主に肝に存在する

- 代謝酵素って,実は消化管粘膜や皮膚にも存在してる。何のために?吸収時のバリアーとして機能するためと思ったらOK☆

- 薬物代謝は第Ⅰ相反応(酸化,還元,加水分解)と第Ⅱ相反応(抱合)に分類分けされる

- 代謝によって多くの薬物は不活性化し,水溶性が増加するので腎から排泄されやすくなる

drug metabolism

薬物,毒物などの生体外物質(Xenobiotics,異物)の代謝反応の総称であり,対象物質の親水性を高め分解・排出しやすくすることが多い。これらを行う酵素を薬物代謝酵素といい,主に肝細胞内にあるミクロソームで行われる。医薬品の効き目や副作用の個人差,複数の薬の間での相互作用などに大きく関わる過程である。不要となった生体内活性物質(ステロイドホルモン,甲状腺ホルモン,胆汁酸,ビリルビンなど)の分解も含まれる。生体に対する作用を軽減することが多いが,代謝によって薬理活性を発揮する場合(プロドラッグ)や,生体にとって毒性の高い化合物に変換される場合もある。多くの発がん物質は,それ自体ではなく代謝された生成物が発がん性を示している。薬物代謝は,第1相および第2相の反応に分類される。 第1相反応では,対象物質の分子量は大きく変化しないか,あるいは分解により低減化する。エステルなどの加水分解,シトクロムP450(CYP)による酸化反応,還元反応などがある。CYPによる酸化反応は特に重要で,CYP酵素は生物種ごとに数十種あり,それぞれ基質特異性が異なる。CYPのことを限定して薬物代謝酵素と呼ぶ場合もある。CYP酵素は薬物などの投与により発現誘導されたり,薬物に阻害されたりすることがあり,薬物相互作用の原因となる事が多い。

第2相反応は抱合反応で,硫酸,酢酸,グルタチオン,グルクロン酸など内因性物質を付加し分子量は大きくなる。産生物はより極性が大きくなり,腎(尿)や肝(胆汁)により速やかに排泄される。

経口投与された薬物は,消化管から吸収され,肝臓を通過して全身循環に入る。生物学的利用能(バイオアベイラビリティ)は消化管・肝臓での薬物代謝によって制御を受ける。 (2008.1.17 掲載)

日本薬学会HPより引用

相互作用の総本山がここやなぁ。

CYPは避けては通れないよタコちゅけ・・・

そうでちゅね…

後日,ゆっくりと勉強してこか☆

でしゅね☆

ADMEの【E:排泄】とは?

E:「排泄」のポイント

- 腎が最も主要な排泄経路

- 他には,胆汁中排泄(→糞中排泄)や唾液中排泄,呼気中排泄がある。さらに,汗や乳汁から排泄もされるで

- 主要の排泄経路である腎。腎排泄をこまかく見てみると,その過程は糸球体ろ過・尿細管分泌・尿細管再吸収からなるねん

- アルブミンとくっついている結合型薬物は糸球体ろ過を受けへん。つまり,腎排泄を受けないことを知っておいてな☆

Elimination

薬物またはその代謝物が,体内から除去される過程。主な経路は尿と胆汁であるが,揮発性の麻酔薬の呼気中への排泄もある。乳汁を介した排泄は,母親よりも,乳児にとって重要になることがある

腎は,排泄の主要な器官であり,血漿タンパク質と結合した薬物は濾過されず,濾過液には非結合型薬物(及び代謝物)のみが含まれる。近位尿細管に入った糸球体の濾液のpHは,4.5~8.0と多様であり,薬物の排泄速度に大きな影響を与える可能性がある。非極性の弱塩基や弱酸の非イオン体は,尿細管尿から再吸収されやすい傾向がある。例えば,弱酸の化合物は,尿の酸性化により再吸収が増加(排泄が減少)し,尿のアルカリ性化においては再吸収が減少(排泄が増加)する。

分子量300以上の薬物や,極性基と親油性基をもつ薬物には,胆汁中に排泄されやすいものがある。抱合体,特にグルクロン酸抱合体は,能動的な分泌過程を経て,濃度勾配に逆らって胆道系の上皮を通過して輸送され,胆汁に排泄される。胆汁に分泌された薬物は,腸から再吸収され腸肝循環することがある。腸へ排泄された薬物抱合体も,加水分解された後,薬物が再吸収されるときは腸肝循環をする。(2008.1.17 掲載)

日本薬学会HPより引用

排泄って,excretionでしゅよね?日本薬学会ではelimination って書いてまちゅ。

違いって??

Br J Pharmacol Chemother. 1967 Feb; 29(2): 150–157.

A kinetic study of drug elimination: the excretion of paracetamol and its metabolites in man.

A J Cummings, M L King, and B K Martin PMCID: PMC1557197 PMID: 6032053

上記の論文を読むと分かり易いわ。

一言でいえば,薬物を体外に出す過程で代謝(metabolism)と排泄(excretion)が行われ,合わせて消失(elimination)なんやと解釈したら良いねんて☆ちょいちょい混同して使われるみたいや。

なるほどでちゅね☆

ちなみにやけど,排泄で注目したいのんはアルブミンと腎機能かなぁって思う。

腎機能が下がっていて糸球体ろ過があんまりできない上に,アルブミンが低下してるとするわな。ほんだら,非結合型の薬物がやたらと血中(≒組織中)にあることになっちゃう。

そやから,投与量の減量が必要になるわな。「腎機能が下がってるから投与量を減量しなくっちゃ」のしくみってこういったところから見えてくるんやね。

ADMEとLADMEとADMET

図解と文章で解説をしてきました。如何だったでしょうか?

薬物動態の関する記事の第1話としてはここらでおしまいっ!と思ったけれど,ちょっとだけ蛇足を。

ADMEをもっと細かく見て,製剤化された薬物から主薬が放出(Liberation)する過程も含めてLADME(ラドメ)と表記することがありますねん。

さらに,薬物の毒性(toxicity)も考慮したADMETという表記もあるんやで。

ちょっとこの辺りは今回は細かく触れずに終わります。

けいしゅけイチオシ勉強サイト

今回の記事はここまでや☆

最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!

\最新記事をメールでお知らせするで/

この記事の感想をコメントしていただけるとメッチャうれしいです!!

ご意見&ご質問も遠慮なく書いてください☆皆さんとの対話を楽しみにしています☆

下のボタンを押すとコメント記入欄へジャンプできますよ~!!

ウチのけいしゅけはSNSもやってまちゅ!良ければフォローしてやってくださいでしゅ💛

Twitterでけいしゅけをフォロー

けいしゅけFacebookにいいね!

記事の感想など,ひとこと頂けますか?