緩和ケア治療がはじまった患者さんに対して,僕は薬剤師としてどれだけの支援ができるのだろう?正直言って,悶々としている。けれど立ち止まっていられない。とにかく学ぼうと思う。

- がん性疼痛とは?

- トータルペインって何だ?

- 痛みの評価ツール?

- WHO方式がん疼痛治療法?

- 5つの基本原則 とは?

- 3段階除痛ラダー とは?

- 疼痛コントロール 3つの目標 とは?

- オピオイド薬のモルヒネ換算表が欲しい!

- 『オピオイド』って何やねん?

けいしゅけ

けいしゅけまずは以上の9項目についてまとめます☆

がん性疼痛とは?

患者さんが訴える痛みはいったいどこが痛んでるんやろか?お薬を渡すときに薬剤師としてキャッチしたい情報やなぁと僕は思うんや。そやから,痛い「部位」「感じ方」「どんな時に痛みが酷くなるか?(ラクになるか)」を聴くようにしてるねん。

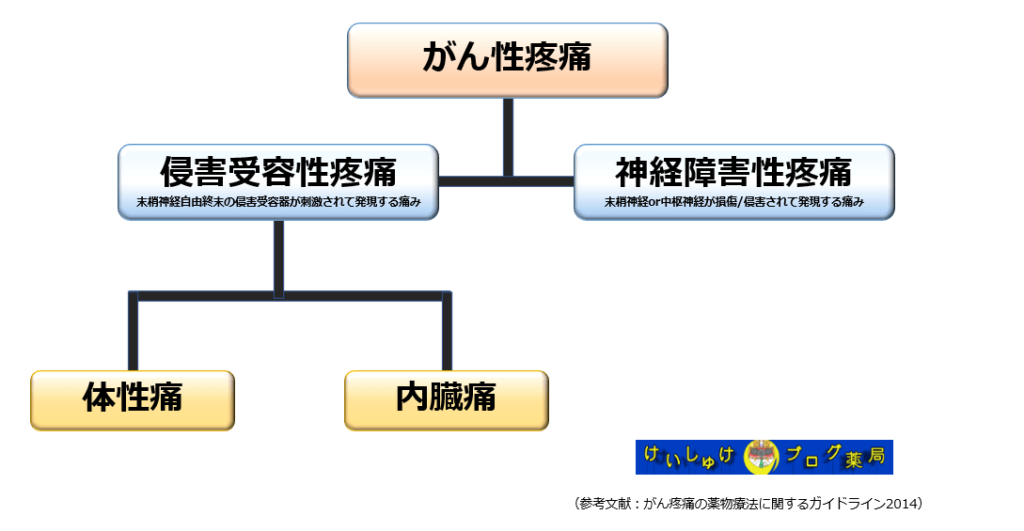

これによって「侵害受容性疼痛」である体性痛・内臓痛か「神経障害性疼痛」なのか?を考えていく。下にざっとまとめた図を載せますね☆

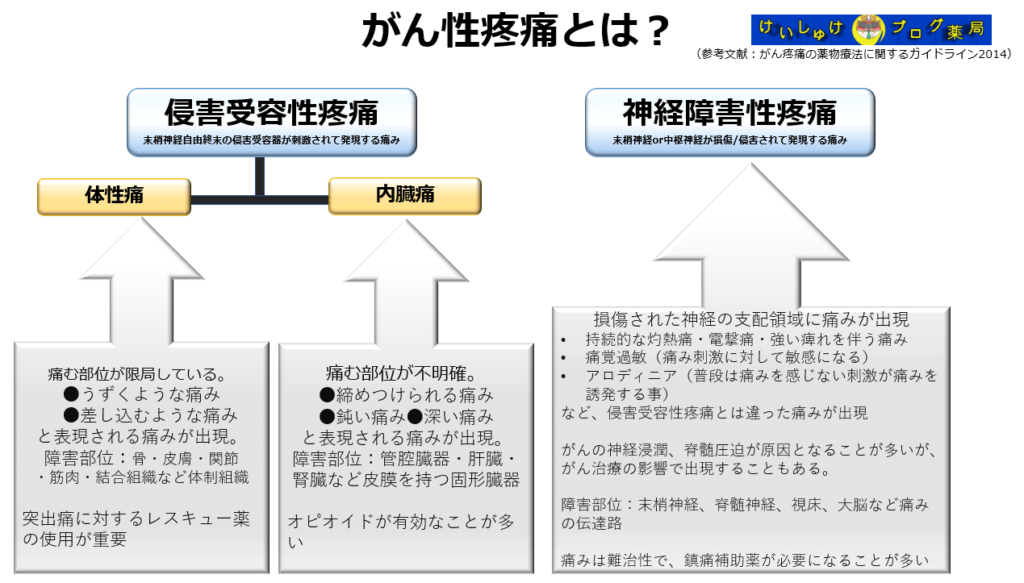

「侵害受容性疼痛」の体性痛と内臓痛の違い

体性痛は骨や関節・筋肉・皮膚が痛い

体性痛の痛み。その特徴は「うずくような痛み・刺しこむような痛み」と表現される。どこが痛いのかハッキリしていて,体を動かしたときに痛みが増強することが多く,予防的投与を含めたオピオイド速放製剤によるレスキューを検討する。

レスキューの回数が多いから徐放製剤の用量アップを安易に提案しないように,「どんな時に痛みが出たからレスキューを服用した」という情報をきちんと対話から掴んでおくことが大事やな。ふむ。

内臓痛は肝臓・腎臓など皮膜を持つ臓器や消化管などが痛い

内臓痛の痛み。その特徴は「締めつけられるような痛み・深い痛み・鈍い痛み」と表現される。どこが痛いのかハッキリせず,いつ痛みが増強するかもよくわからない。よって,オピオイド徐放製剤による持続痛コントロール+突出痛へのレスキューで対応する。

ハッキリと判別できるかは別として,内臓痛であろうと思われる訴えでレスキューの回数が多いならば,ベース薬である徐放製剤の用量アップを検討したほうが良さそうや。

「神経障害性疼痛」は障害された神経伝達末梢のデルマトームが痛む

神経障害性疼痛の痛み。その特徴は「しびれるような痛み・灼熱痛・電気が走るような痛み」と表現される。体を動かすことで誘発されることもある。神経障害性疼痛はNSAIDsやオピオイド鎮痛薬だけでコントロール不良な場合が多い。よってプレガバリン・デュロキセチン・ステロイド・リドカインなどの鎮痛補助薬を併用することが検討される。場合によっては神経ブロックや放射線照射の適応についての検討もされる。

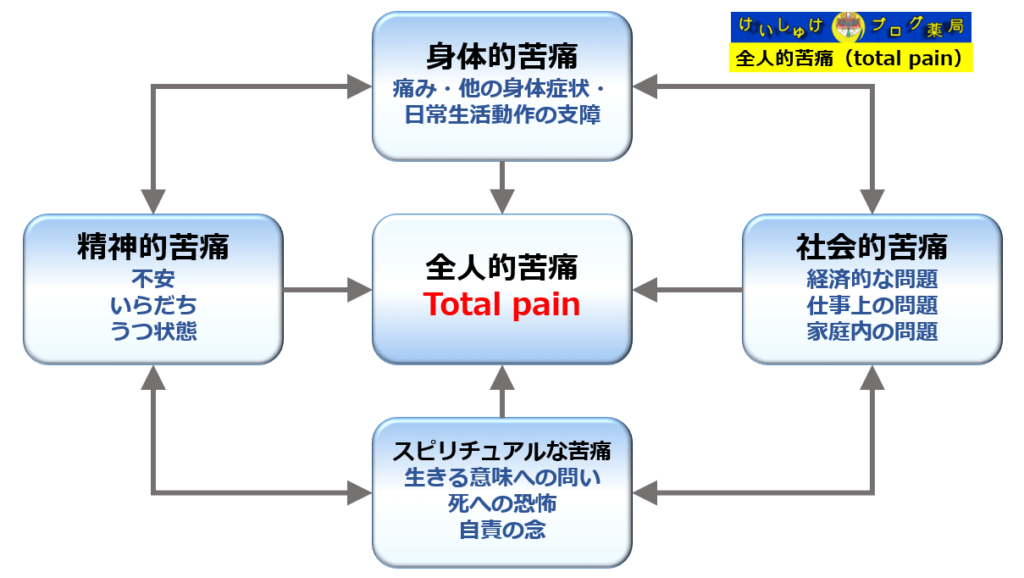

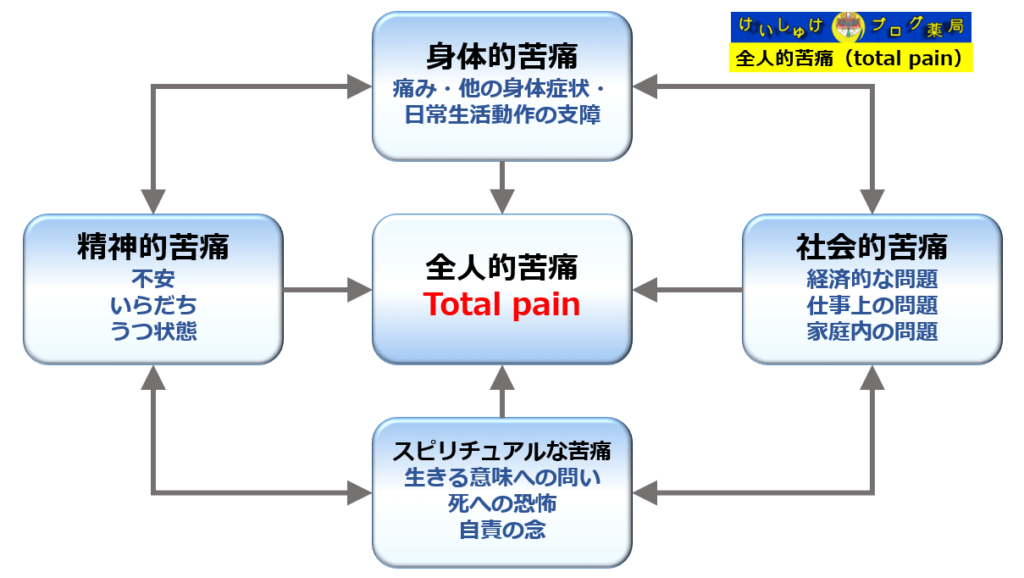

トータルペインって何ですか?

(http://www.jspm-peace.jp/data/v3_a/M2b_201612.pdf を参考に筆者作成)

『緩和ケアとは,生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して,痛みやその他の身体的問題, 心理社会的問題,スピリチュアルな問題を早期に発見し,的確なアセスメントと対処(治療・処置)を行うことによって, 苦しみを予防し,和らげることで,クオリティ・オブ・ライフを改善するアプローチである。

WHO緩和ケアの定義 https://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/

WHOの定義って文字で見るだけやと「ふむ,せやね」で終わってたりする。やけど,実際に緩和ケアに臨むと患者さんが抱える『痛み』ってホンマがん性疼痛だけちゃうなぁって痛感する。

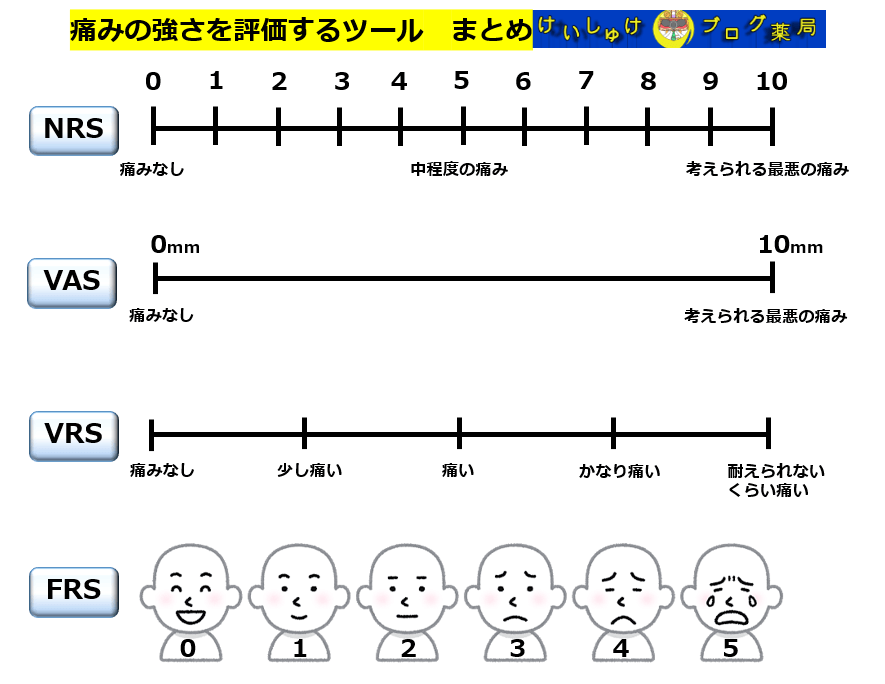

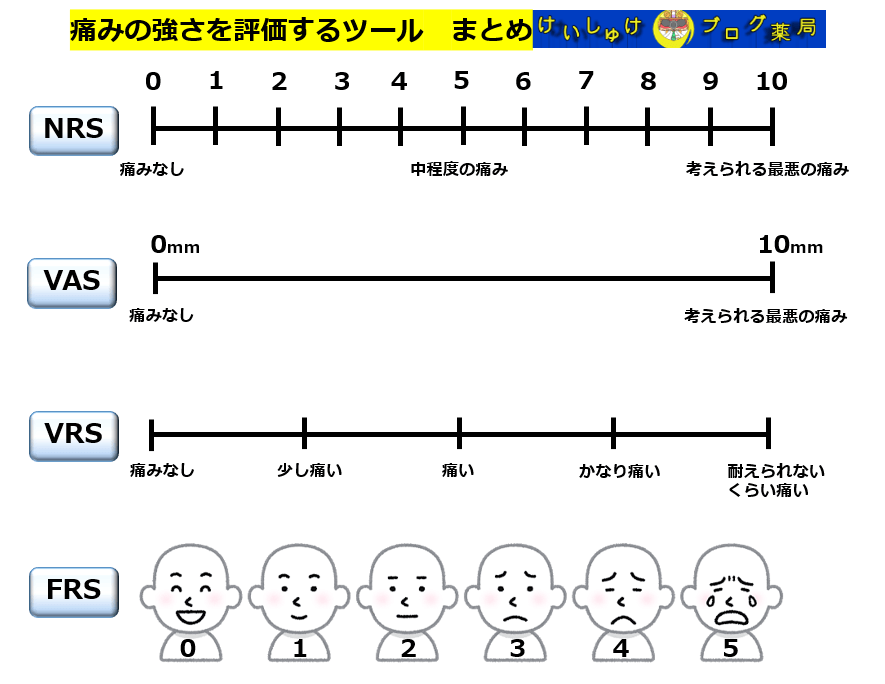

痛みの評価ツールは,ざっくりNRS・VAS・VRS・フェイススケールの4つ

① NRS : numerical rating scale

痛みなしを0,痛みレベルMaxを10として点数化する方式。もっとも優先的に採用される方式。

*NRSは個人差があるから絶対的指標にしないように注意が必要(痛みを過小評価する人と過大評価する人ではスコアが変わるから)➤具体的には以下のリストアップした項目を合わせて総合的に評価する。

- 痛みで日常生活に影響が出てないかを見る(在宅業務であれば,家の中の様子を見るとわかりやすい。テーブルの上が散らかってないか?キッチン周りはどうか?など。)

- 現在の治療への満足度(➤人間関係が構築できてないと難しい。不満足でも,そうしたものだろうと思って打ち明けてもらえない事って多い印象。痛みを我慢してない?への答えが人間関係構築後は「実は痛いねん」って言葉を聴ける印象。便コントロールなんかは特に。)

- 患者さんの表情から痛みが生じてないか?を評価(その瞬間だけでなく,経時的な表情の変化を見ておくと評価しやすい印象。午前と午後,昨日と今日,先週と今週での表情の違いなどを見る)

- 夜はゆっくり眠れているか?質問する。(痛みで起きることはないか?これも緩和ケア開始前の睡眠時間がどうだったか,昨日と今日で夜中に起きた回数は変わったか,先週と今週ではどう違う?などをチェックする。患者さん個人での比較で評価する。)

⓶ VAS : visual analogue scale

痛みなしを0mm,痛みレベルMaxを10mmとして痛みの強さを直線状で示してもらう方式。

③ VRS : verbal rating scale

痛みの強さを表現した5段階の言葉を選択してもらう方式。

④ フェイススケール(FRS:Face Rating Scale)

痛みの度合いを表す表情を選択してもらう方式。

* 評価ツール以外だけにとらわれず,患者さんを見て痛みを評価する

NRSの項目に書いた通りや。評価ツールだけにとらわれず,自分の目や耳で患者さんの状態を評価することが大事やと思う!

痛みを評価して,どうやったらそれを取り除けるか?自分に何がお手伝いできるか?を考えるための評価やから患者さんと向き合う事がすんごい大事!!

WHO方式がん疼痛治療法って何ですか?

WHO(世界保健機関) が出版した『CANCER PAIN RELIEF』で提唱されたがん性疼痛の治療法のことやで。第1版が1986年,さらに第2版が1996年に出版されている…けっこう古いねんね。

ちなみに,WHO方式がん疼痛治療法は70~90%の患者で効果的に痛みの軽減が得られると明らかになっているわ。

WHO方式がん疼痛治療法には,数年前に出会ったで☆

必要に迫られて緩和ケアの勉強をしよう!ってなったとき『がん性疼痛治療の基本的な考え方』を知ろうと探したらソッコー出てきましたわ。

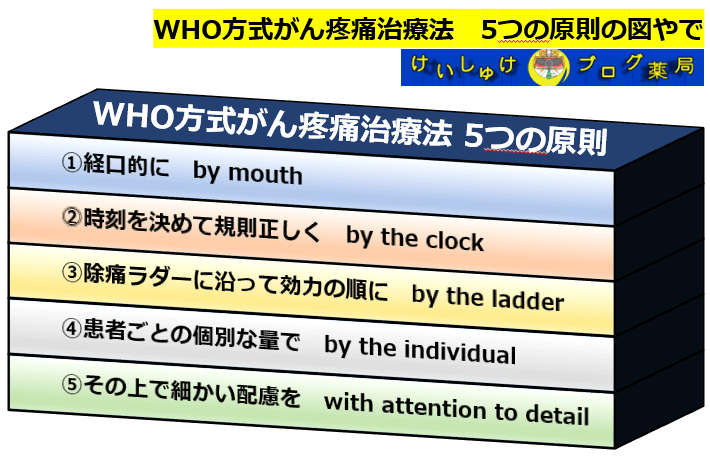

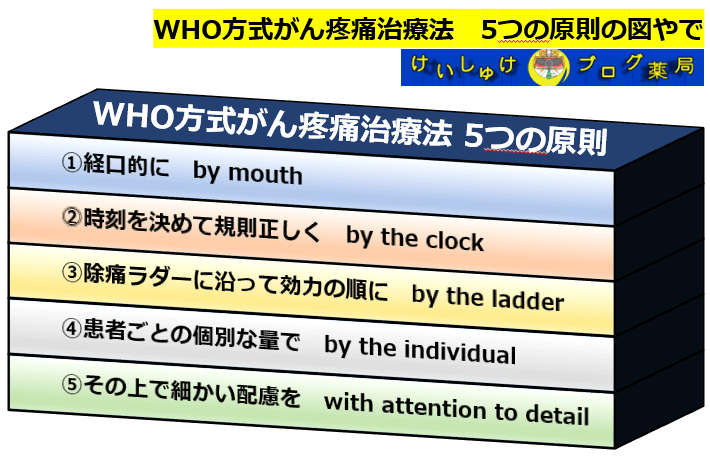

✅ 5つの原則

✅ 3段階除痛ラダー

を用いて,

✅ 3つの目標

を達成する事を目指す治療法のことや!

「5つの原則」「3段階除痛ラダー」「3つの目標」がわからないでちゅ💦💦

まかせんしゃい!!僕も全然わからへんかったから,しっかりと調べてあるねん。順番に説明していくわ☆

WHO方式疼痛治療法:5つの原則って何ですか?

- 経口的に(by mouth)

- 時刻を決めて規則正しく(by the clock)

- 除痛ラダーに沿って効力の順に(by the ladder)

- 患者ごとの個別な量で(by the individual)

- その上で細かい配慮を(with attention to detail)

まず,5つの原則は以上に記した通りや。

もうちょっとだけ細かく教えて欲しいでしゅ!!

5つの原則 ① 経口的に

そのまんまや。痛み止めを注射でもなく,貼り薬でもなく,坐薬でもなく,口から飲んで量を調整するのんがイッチバンやりやすくて良いよねっ!!って原則。

5つの原則 ⓶ 時刻を決めて規則正しく

NSAIDs(⇦ステロイドじゃない鎮痛薬のこと)とか,体の中で分解されるのが遅くてゆーっくり長く効く徐放性オピオイドの飲む時間を決めましょうよって話。8時間おきに,とか12時間おきに薬を飲むことで体の中にある痛み止めの成分の濃度を一定にすることで『痛み止めが切れて痛いぃぃぃ!!!』とならないようにするため。これ,ムチャクチャ大事

5つの原則 ③ 除痛ラダーに沿って効力の順に

5つの原則の次に説明する項目やねんけど,3段階除痛ラダーっちゅうて①非オピオイド鎮痛薬➤⓶弱オピオイド鎮痛薬➤③強オピオイド鎮痛薬を痛みの強さに応じて順番に強めていこうっていう原則のこと。

オピオイドについては記事の後半に説明をするけども麻薬性鎮痛薬とかその関連合成鎮痛薬などを指すで。

一定量以上に投与量を増やしても鎮痛効果が頭打ちになること。

ただし論文などかなり調べまくった結果,どの程度の服用量だと天井効果が現れる!といった明確な文献が見当たらなかったです。

例えばトラマドール。tramadol / ceiling effect をキーワードに調べてもヒットしませんでした。

厚生労働省の「医療用麻薬によるがん疼痛緩和の基本方針」において”経口投与でトラマドール300mg以上の投与量を要する場合は,モルヒネなどに切替えを考慮する(投与量の上限が400mgであるため)”との記載はあるものの天井効果があるとは書かれてません。

天井効果というコトバにとらわれ過ぎると,非オピオイド鎮痛薬やトラマドールの効果を過小評価しちゃうし,天井効果がないと記載されることが多い強オピオイドは過大評価してしまうおそれがあるかもしれません。

5つの原則 ④ 患者ごとの個別な量で

患者さんごとに,また同じ患者さんであったとしても時期によってオピオイドの必要量が異なるので個別に用量設定する必要がある。

それから,

- NSAIDs➤弱オピオイド➤強オピオイド

- NSAIDs➤低用量の強オピオイド

どっちで疼痛治療を進めて行くのか?も患者さんによって考える必要がある。

ちなみに,NSAIDs➤強オピオイドを低用量で使うのが良いかもねって論文がある。(実際問題,弱オピオイドのコデインはほぼ使わへんよね。トラマドールもがん性疼痛治療においては影が薄い印象や。)

Randomized Trial of Low-Dose Morphine Versus Weak Opioids in Moderate Cancer Pain.

PMID:26644526

J Clin Oncol. 2016 Feb 10;34(5):436-42

ちなみに,コデインと言えば12歳未満に禁忌になりますよね?ちょっと知らないっす💦という方はご一読くださいませ。

5つの原則 ⑤ その上で細かい配慮を

配慮って言うたら何をしたらいいの?ってなるけれど,「患者さんの心理的負担を軽減するために説明をきちんとすること」って考えたらええと思う。

調べたり,実際に患者さんにしていることを挙げてみるで

- オピオイドは怖いという誤解を解くために,話をじっくり聴く

- 患者さん本人だけでなく,ご家族の方からも不安があるようなら話を聴く

- 話を聴いた上で,痛みゼロは達成できない事ではない話をする(オピオイドの必要性)

- オピオイド開始時点での吐き気を乗り切るために吐き気止めが重要である話をする

- 吐き気はオピオイドの導入初期や用量増加時に起こりやすく,早期に耐性ができて解消されていくことを伝える➤吐き気が嫌で疼痛治療中止にならないように,吐き気止めの種類はいくつもあることを強調するとともに,支援する旨伝える

- オピオイドによって生じる眠気も吐き気と同様。痛みがゼロで強い眠気がある場合は,用量が適正量を超えている場合なので減量すれば解消されることを説明する

- 最後まで耐性もできず問題になる副作用は便秘である事を伝える。最近はナルデメジンなども出てきたので,コントロールする手段が出てきているのでそれも伝える

- ベース薬(徐放製剤)とレスキュー(速放製剤)について説明する➤ベース薬が基本なのできちんと定時に飲むことと,レスキューは突出痛が出たら我慢せずに使うこと

- レスキューを使った時間を記録しておき,次回診察時に医師に見せるよう指導する

なんやかんやと,話をすることが多いけれど最初の投薬時にきっちり説明するように心がけてます!

便秘に関しては, 消化管のμ受容体に対してオピオイド鎮痛薬が働こうとするのを邪魔することによって,オピオイド鎮痛薬の副作用の便秘症状を改善するネルデメジンと言う薬がある。それについて書いた記事があるので一緒に読んでみてください。

また,従来の便秘薬に関して等力価計算をしてみました。患者さんが飲んでいる刺激性下剤の剤形変更など処方提案にお役立てください。

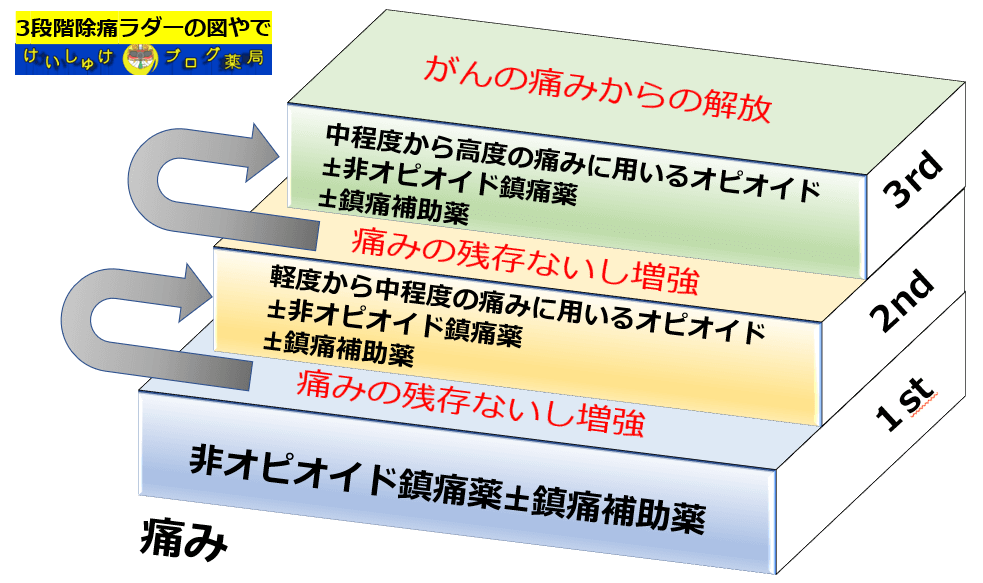

WHO方式疼痛治療法:3段階除痛ラダーって何ですか?

- 3段階除痛ラダーは,痛みに対して段階的に使用する痛み止めを変更していくことや。

- 1段階目はアセトアミノフェンやNSAIDsといった非オピオイド鎮痛薬を使う。これで痛みが取れなかったり,痛みがこれまでより強くなってきた場合にステップアップして第2段階へ進む。

- 2段階目で使うのは弱オピオイド(コデインやトラマドール)と言われるものや低用量の強オピオイド(モルヒネやオキシコドン,フェンタニルなど)と言われるものやね。それでも痛みが取れない・痛みが強くなっていくなら次のステップへ。

- 3段階目は強オピオイドを痛みゼロになるまで用量アップしていく。どの段階においても鎮痛補助剤を併用する場合があるのは図の通りやで。

WHO方式がん疼痛治療法の3つの目標を達成するために,先に記した5つの原則に従って,3段階除痛ラダーを実践するんや

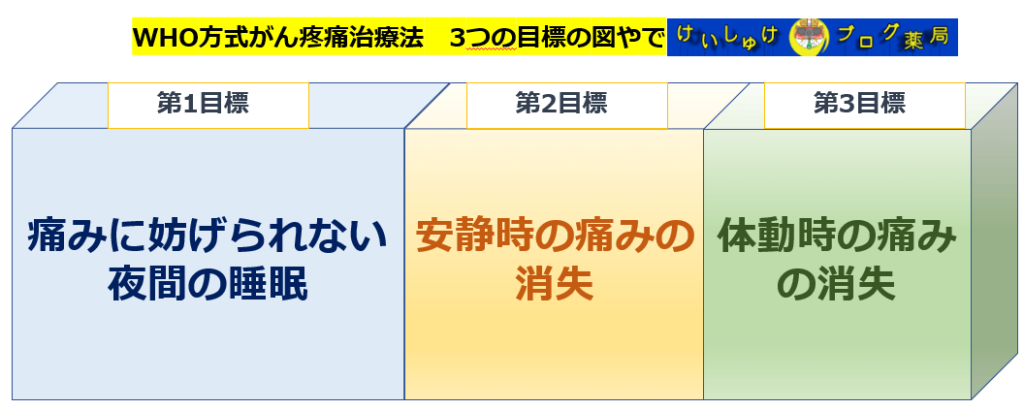

WHO方式がん疼痛治療法:3つの目標とは?

WHO方式がん疼痛治療法が目指す目標こそ,この3つの目標や。

第1目標の痛みに妨げられない夜間の睡眠はメッチャクチャ大事!睡眠は体力を回復するために絶対に必要な時間やからね。ちなみに痛みだけじゃなく不安など他の要因で眠れない場合も,そのフォローは第1目標に含まれるから覚えておきたい。

夜,痛みで起きることなく寝られましたか?眠れなくなる時,痛み以外で気になってることはないですか?

僕はこんな質問を患者さんと日課のように話すことで達成を目指しています。

第2目標は除痛ラダーに沿った適切な鎮痛薬の使用によって実現を目指す。鎮痛薬の用量アップやレスキューの使用を我慢しないことが大事。

じっとしてたら痛みが忘れられる感じですか?

と質問したり,レスキューを使った記録を見せてもらうなどして,やせ我慢ではなく安静時に痛みがない状態が達成できているかを確認してます。あと,レスキューの残薬数を数えてます。(使ってないと言いつつ,減ってたりする時があるねん。そんな時はレスキュー使った事になぁんも後ろめたさを感じやんでエエねんで~って声をかけます。)

第3目標は予防的レスキューを含めた突出痛への対応。

ベッドから起き上がるとき,トイレに行く時って痛み出てませんか?

色々と患者さんの日常動作について,それをした時に痛みが出てないか?を確認するようにしています。ただ,僕の経験は浅くて第2目標の達成ができないことが多々あります。(ホンマに悔しい!)

オピオイド薬のモルヒネ換算表が欲しい!

ヒドロモルフォンの処方がオキシコドンに変わった時にレスキュードーズがワケワカランという経験を最近したので,羊土社の緩和ケアハンドブックとヒドロモルフォンの製品ハンドブックを参考にして作りました。

個人的な実感としては,トラマドールはもうちょい力価が低い印象やねんなぁ~。300mg/日を服用してらっしゃる患者さんを経験しているけれど,ジクロフェナクも必要としていたし……。

その方は,強オピオイドへ段階アップしてないんでちゅか??

せやねん。患者さんとオピオイドに関する話をゆっくりしてから処方提案を考えているところやわ。

ベース薬とレスキューは同じ成分である必要がありますか?

基本的には同じ成分である方が分かり易いし基本になるのは間違いないけれども,それ以上にモルヒネ量換算でベース薬とレスキュードーズが合っているか?これが大事。

そのためにも,換算表が必要やったし患者さんの痛みがどれくらいのレベルかを知る疼痛評価スケールが必要やった。

WHO方式がん疼痛治療法の考え方も大事や。患者さんを個別にモニタリングして状態を評価して,必要な種類や用量の鎮痛薬を使えているか?を考えられるようにならなきゃなぁと考えてたりするのです。

おまけ:オピオイドって何やねん?

オピオイド(opioid)とは,麻薬性鎮痛薬やその関連合成鎮痛薬などのアルカロイドおよびモルヒネ様活性を有する内因性または合成ペプチド類の総称である。

がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン(2014年版)p.42より

紀元前よりケシ未熟果から採取されたアヘン(opium)が鎮痛薬として用いられ,19世紀初頭には,その主成分としてモルヒネが初のアルカロイドとして単離された。1970年代には,オピオイドの作用点として受容体が存在することが証明され,初めて薬物受容体の概念として導入された。その後,内因性モルヒネ様物質の探索が行われ,エンケファリン,エンドルフィン,ダイノルフィン,最近ではエンドモルフィンなどが単離・同定された。1990年代には,μ,δおよびκオピオイド受容体の遺伝子が単離精製(クローニング)され ,その構造や機能が分子レベルから明らかにされている。

さいごに

がん性疼痛とオピオイド治療の基本をまとめてきました。

長い長い記事になってしまいゴメンナサイ!

それでもやっぱり,最低限の基礎知識は頭に入れておきたかったんです。

- がん性疼痛の種類を知りたい

- 痛みの評価ツールを知って使いこなせるようになりたい

- WHO方式がん疼痛治療法を知りたい

- オピオイド鎮痛薬を弱オピオイドを含めて換算して使えるようになりたい

このあたりって,絶対にぜぇ~ったいに知っておかないとアカンと勝手に思いました。

オピオイドローテーションとか,まだまだ基礎知識として書けていないので今後も引き続き基礎知識を学んでは記事として投稿しようと思います!!

基礎知識とはいっても,すごく参考になる知識がたくさんあったでしゅ!何回も読み直そうと思いまちゅ☆先生,ありがとうございまちゅ!

おしまい。

参考資料は以下の通りです

けいしゅけのオススメ書籍 3選です☆

これらの書籍は僕が影響を受けまくったものです。どれか一つでもいいので迷わず1冊手に取ってみて下さい。薬を比較の視点で考える,薬学を構造式・理論・エビデンスから見る,人として生きていくのに大切なことって何か・・・。それぞれの本があなたに伝えてくるメッセージを受け取ってみて下さい☆

けいしゅけイチオシ勉強サイト

今回の記事はここまでや☆

最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!

\最新記事をメールでお知らせするで/

この記事の感想をコメントしていただけるとメッチャうれしいです!!

ご意見&ご質問も遠慮なく書いてください☆皆さんとの対話を楽しみにしています☆

下のボタンを押すとコメント記入欄へジャンプできますよ~!!

ウチのけいしゅけはSNSもやってまちゅ!良ければフォローしてやってくださいでしゅ💛

Twitterでけいしゅけをフォロー

けいしゅけFacebookにいいね!

記事の感想など,ひとこと頂けますか?

コメント一覧 (2件)

けいしゅけさま

いつもブログ拝見しております。今回、緩和ケアの記事をみて思い出した患者さんがいたので思わずメールさせていただきます。私、以前、ガンに対して西洋医学ではもう治療できないと言われて医療難民がかけこむ感じの病院に努めておりました。ある患者さんに、看護師さんが

「痛みは1から10の間でどれくらい?」

と質問したところ、

「14!!」と答えてました。

その看護師さんは、「1から10って言ってんのに10以上言ってどうすんのよ(笑)」

と、ばかにした感じで対応しておりました。

私は笑えませんでした。前日の痛みが8~9くらいだったのです。それよりも痛いという表現として14と言ったのです。

我々医療者は自分の価値観・尺度の落とし込もうとすることが多く、一番大切な「細かい配慮」は指標がないためないがしろにされることが多いと感じています。

私も薬剤師ですが、薬以外のことが痛みを和らげることもあり、EBMと類似しますが、やはり個々の価値観に合わせることが医療においては大切だなと思っております。

山村様

コメントありがとうございます!

まさしく、仰る通りやと思います。「1~10で答えて」の問いに10以上の数値を答える患者さんは少なからずいらっしゃるように思います。

その言葉に込められたメッセージを汲み取ろうと、真摯に向き合うホスピタリティマインドが大事やと感じます。

返事の数値だけにとらわれず、表情などこれまでの様子との違いを見て対応したいものですよね。