【Ca拮抗薬・ARB・ACE・利尿剤】降圧薬の4つの第一選択薬と使い分けについてしっかりとまとめていきたいと思います☆

季節変動によって血圧って動くわけですが,処方薬の用量も変わりますね。時には処方変更があって薬が追加・削除となることもあります。

さて薬剤師として,降圧薬について知識の整理はできてますか?「なぁ,テルミサルタン(ミカルディス®)ってどんな魅力があるん?」と聞かれたとしてどのくらい語れるでしょうか?

タコちゅけ

タコちゅけけいしゅけ先生,血圧の薬っていろんな種類ありまちゅよね?

大学でも習ったけど,いざ現場に出るとピンとこなくて。

なんか利尿剤が出ているだけの人もいれば,利尿剤なしでARBやカルシウム拮抗薬が出ていたり…。使い分けがわからないでしゅ。

ほな,勉強しながらまとめていこうや🎵

血圧ってなんで下げる必要があるの?

結論から言うと,血圧が高いと,統計学的に虚血性心疾患や脳卒中になる確率が高くなるからや。

Weiss J, Freeman M, Low A, et al.

Benefits and Harms of Intensive Blood Pressure Treatment in Adults Aged 60 Years or Older: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med.

2017 Mar 21;166(6):419-429. PMID: 28114673.

せやから,治療ガイドラインが設定され,クリアすることで合併症リスクを下げようとすんねん。

これを踏まえたら,血圧の薬って飲み続けなアカンの?っていう患者さんの質問に対して,ちゃんと理由をつけて飲むべきやで!って服薬指導ができるやろ?

たったの2つ!降圧薬の使い分けに関する根本的な考え方

①降圧目標値に到達することは大事。ただし,薬剤の選択は病態に応じたもので

⇒積極的な適応となるもの,禁忌・慎重投与となる病態や合併症の有無に応じて,使い分けをしましょうということ。腎機能は落ちてない?肝機能は?とかをちゃんと考えなきゃダメなのよ。心疾患をもっているならどれから開始するべき??とかさ。

②服薬開始後は,副作用の出現と二次性高血圧の存在に注意しながら投薬しよう

⇒代表的な副作用とその対処方法を学ぶ必要があるねん。それを知らないと医師に疑義照会や処方提案をするって,かなり難しいですやん?

降圧薬の基礎知識

タコちゅけ,降圧薬には大きく4つの第一選択薬があるんやけど,言える~??

ええっと…。

- Ca拮抗薬

- ACE(angiotensin converting enzyme)阻害薬

- ARB(angiotensin receptor blocker)

- 利尿薬

これら4つでちゅか?!

せいかーい!!

やるやん☆

※αブロッカーやβブロッカーは第一選択薬とちゃうでー♬

1)Ca拮抗薬

Ca拮抗薬は,血管平滑筋にあるCaチャネルに結合して,Caイオンの細胞内への流入を抑えることによって血管平滑筋を緩めるんや。

結果として,末梢血管抵抗を下げて降圧作用を示すっちゅうことやな。

- 総じて薬価が安く,降圧効果が高い

- ARBと併用することで,ARB単剤を増量するよりも降圧効果が高まる

ドクターはこの点においてCa拮抗薬を好む傾向があることを知っておきたいね。

ちなみに化学構造式から

- ジヒドロピリジン系

- フェニルアルキルアミン系(ベラパミル:ワソランだけ!)

- ベンゾチアゼピン系(ジルチアゼム:ヘルベッサーだけ!)

に分類されるねんで。

ジヒドロピリジン系を理解するために非ジヒドロピリジン系の特徴を知ろう

ジヒドロピリジン系

ニフェジピンやアムロジピンが代表やね(アダラート®/ノルバスク®など)

ニフェジピンは血管平滑筋に選択性が高いねん。

この系統の副作用

頻脈,動悸,頭痛,顔面紅潮,下肢の浮腫,歯肉肥厚などがある。

非ジヒドロピリジン系の特徴

先ほどの②フェニルアルキルアミン系 と ③ベンゾチアゼピン系 を併せて,非ジヒドロピリジン系っていうねん。

まず,知っておきたい特徴を1つずつあげてみよっか。

まずこれだけは知ろう🎵

【フェニルアルキルアミン系】

ベラパミル(ワソラン)は心臓に選択性が高い。

【ベンゾチアゼピン系】

ジルチアゼム(ヘルベッサー)は血管平滑筋にも心臓にも作用する。

ちなみに,非ジヒドロピリジン系のジルチアゼム(ヘルベッサー)やベラパミル(ワソラン)の副作用としては,徐脈や心機能抑制があるで!

非ジヒドロピリジン系の長所と短所をまとめると…

- ジルチアゼムは抗狭心症効果,降圧効果の両方を持っている

- 発作性上室性頻拍*の停止,予防に用いる

- 心房細動の頻拍コントロールに用いる

- ベラパミル(ワソラン)はtriggered activity(誘発活動)の関与した特発性心室頻拍(右脚ブロック+左軸優位型)に有効

*発作性上室性頻拍って何?

自覚できる突然の動悸がコレ。規則正しいけれども非常に頻度の速い心臓の興奮がしばらくつづく状態で,死に至ることはない。

➡よって心房粗動や心房細動とは区別する。・・・これらは規則正しい心拍ではなくなっているので心臓が機能せず,致命的なものや

- 洞機能低下,房室ブロック*を起こすことがあるから高齢者には注意が必要!

- 心不全を悪化させちゃうことがある

- WPW症候群(Wolf-Parkinson-White syndrome)に生じた心房指導にベラパミルは副伝導路の不応期を短縮するから禁忌!

*洞機能低下,房室ブロックを起こすとどうなるの?

➡徐脈性の不整脈を起こしてしまうリスクが増すねん。

たった3つだけ!!Ca拮抗薬の理解で必要なチャネルの理解

これを知っているとCa拮抗薬と仲良くなりやすいで!!

L型Ca²⁺チャネル

カルシウム拮抗薬すべての作用点。主に血管平滑筋に発現している。

遅い不活性化 (Long lasting) と大きな (Large) 単一チャネルコンダクタンスを有することから名づけられたのがこれ。

N型Ca²⁺チャネル

主に神経系に発現している。

- アムロジピン(ノルバスク®/アムロジン®)

- シルニジピン(アテレック®)

が該当する。特にシルニジピンは頻脈を起こしにくいし,輸出腎動脈を拡張させることによって尿たんぱく減少,腎保護作用が報告されている。アムロジピンはN型チャネルの抑制効果は弱いものの,グレープフルーツジュースとの併用による血中濃度上昇といった有名な飲み合わせにの影響がほとんどない!アムロジピンは使いやすいので重要やね。でもそれだけじゃない。

アムロジピンがよく処方される理由は実は2つのエビデンスがあるから知っておこう!

- 内頚動脈の内膜/中膜厚の増加を抑制することが示されている(頸動脈動脈硬化の進展を有意に抑制した)➡PREVENT試験

- 正常血圧の冠動脈疾患患者の心血管イベントを減少させた(アテローム性動脈硬化の進展抑制効果が認められた)➡CAMELOT試験

T型Ca²⁺チャネル

主に心臓,副腎に発現している。

- エホニジピン(ランデル®)

- ベニジピン(コニール®)

- アゼルニジピン(カルブロック®)

カルシウム拮抗薬は頻脈を起こしてしまうのがネックやけど,このあたりの薬は心拍数を増やさないというメリットがあるという事を知っておこう。

ベニジピン(コニール)は冠攣縮性狭心症患者の長期予後を改善するデータを有する唯一のCa拮抗薬

2)レニン-アンジオテンシン-アルドステロン(RAS)系阻害薬

①ACE阻害薬

- アンジオテンシンⅠ⇒Ⅱに変換する酵素を阻害して昇圧を抑制する

- 腎臓の輸出細動脈を拡張して糸球体内圧を低下させ腎保護作用を有する

- 心筋梗塞後の二次予防に対する効果が示されているほか,インスリン抵抗性を改善させ,糖尿病の新規発症を抑制する

⇒このように,エビデンスが多いので皆さんが思う以上に魅力的な薬です。

薬価も安いし,ジェネリックもほとんどの商品が出ているので臨床的にはもっと使われてもいいんじゃないかなぁと感じます。

②ARB

アンジオテンシンⅡタイプⅠ受容体に結合し,血管収縮,体液貯留,交感神経活性の亢進を抑制することで降圧作用を発揮。ACE阻害薬と同様に臓器障害の改善や進展予防のエビデンスをもってる。

腎機能低下例では,高カリウム血症をきたすことがあり,投与後2週間以内に腎機能や電解質をチェックする必要がある。

テルミサルタン20mgのみ服用している方で,腎機能がそこまで低下していないのに高カリウム血症を起こした例を経験したことがあります。

ただ,血圧を下げることも重要だったのでポリスチレンスルホン酸カルシウムゼリーが処方されることになったのです。

③アルドステロン拮抗薬

アルドステロンは遠位尿細管に存在する輸送体(Na⁺-K⁺交感系)に作用して,Naの再吸収を促進する。これが体内の水分量の増加につながり,血圧上昇を引き起こすねん。スピロノラクトン(アルダクトン®)はこのNa⁺-K⁺交感系交感系を阻害してNa排泄を促進させるってわけや。

ちなみにアルドステロンは血管の炎症,心筋細胞の肥大,繊維化など心血管系に作用してまうので,心不全の発症にも関与してくれちゃいます…厄介やね。

こうしたことからもスピロノラクトンには心保護作用があるって予想できると思う。エビデンスもあるで!

Pitt B, Zannad F, Remme WJ, et al.

The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators.

N Engl J Med. 1999;341(10):709-717. doi:10.1056/NEJM199909023411001

循環器系のドクターがよくスピロノラクトンを使うのはこういうことだったんでちゅね!!

3)交感神経受容体遮断薬

① α遮断薬

血管に分布しているα1受容体に作用。交感神経刺激による末梢血管の収縮や血管抵抗の増加を抑制する。

前立腺肥大症や早朝高血圧などに用いられます。

② β遮断薬

β1受容体の刺激は心筋収縮力の増強や刺激伝導系の亢進を引き起こす。せやから,これらを抑制することで降圧作用,心血管保護作用を示すねん。β遮断薬は心筋仕事量を減らして心筋酸素需要を減少させる。だから,特に虚血性心疾患の予後改善薬として用いる。

でもそれだけじゃなくって,うっ血性心不全の予後改善薬としても知られてるねんで!!また,心拍数を減少させることを利用して,MRIなどの検査前投薬に用いられることもある!1回分だけの頓服処方などはまず,検査前の処方とみて間違いないで。

4)利尿薬

利尿薬には,サイアザイド系,ループ利尿薬,K保持性利尿薬などがある。作用部位はそれぞれに異なります。

基本的にはNaイオンの血中への再吸収を抑制することで血液中の過剰な塩分(ナトリウム)や水分の排泄を促して循環血液量を減少させる➡血圧を下げる。って流れやわ。

①サイアザイド系利尿薬

遠位尿細管でのNa再吸収を抑制することで,循環血漿量を低下させ降圧作用を示す。

塩分摂取が多い患者の場合や,RAS系が活性化しておらずARB/ACE阻害薬の効果が弱い場合に有効

ただし,高尿酸血症に注意する必要があるで!特にトリクロルメチアジド(フルイトラン)がよく使用されるけど,低カリウム血症の場合は少量投与やACE阻害薬との併用が有効!!

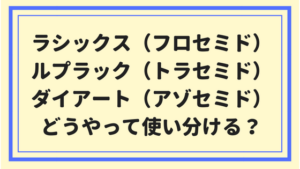

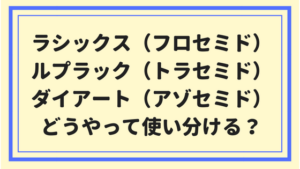

②ループ利尿薬

ヘンレの太い上行脚に作用してNa⁺ーK⁺ー2Cl⁻今日輸送系を阻害する。利尿作用が最も強いのが特徴。

大量使用では交感神経系やRAS系の活性が上昇するので注意が必要や。

ちなみにやけど,高血圧に対して適応を持つのはフロセミド(ラシックス)のみ。トラセミド(ルプラック)やアゾセミド(ダイアート)はうっ血性心不全と浮腫に適応をもってるだけ。ちなみに,作用時間はアゾセミド>トラセミド>フロセミドの順で長いので,その特徴は知っておくと処方が読み解きやすいで。

くわしくは,下記の記事にバッチリ書いてあるわ!!読んでみて頂ければ幸いです。

③K保持性利尿薬

前出のアルドステロン拮抗薬と全く同じなので省略。

ちなみに,RAS系阻害薬との併用や腎機能障害などで高カリウム血症を生じることがあるから気を付けて。

降圧薬の使い分けを考察する

ここまでで基礎知識はそろってきたと思います。お待たせしました!それではやっと使い分けに言及し始めますっ!!

ARBとACE阻害薬の差ってなんだ??

BPLTTC(Blood Pressure Treatment Trial’s Collabortion)のメタ解析において,ACE阻害薬がARBよりも冠動脈イベント抑制効果で優位性が報告されいることを知っておきたいところや。あとは有名な話で言うと,嚥下反射や咳反射に関与するサブスタンスPの分解をACE阻害薬が抑制することによる空咳の副作用を利用した誤嚥性肺炎予防に応用できる点でACE阻害薬の存在意義って充分にあると思われます。どちらも優れているけれど,使い道を定めれば,ACE阻害薬は費用対効果に優れたものやねんで?

ACE阻害薬を侮るべからず。

第1選択薬の間で併用が推奨される組み合わせとは?

- カルシウム拮抗薬・利尿薬はどの他薬とも相性良好

- ARBはカルシウム拮抗薬と利尿薬との組み合わせが相性良好

- ACE阻害薬もカルシウム拮抗薬と利尿薬との組み合わせが相性良好

- 逆に言うと,ARBとACE阻害薬は併用で相性が悪い(腎機能障害などの恐れがある)

この組み合わせが絶対に正解!という使い分けはない

実は絶対的明確な使い分けはないといえそう。ただし,冒頭にあったように,積極的に使うべき症例に合わせて使い分けを行うのが王道と言えそうです。

ちなみに使い分けという意味では

- 利尿剤なら,どんな疾患であるかによって使い分ける

- ARBかACEか?の使い分けは,ACEが有利な場合の症例はACEを使うのがベター

- 血圧を確実に下げたい,患者負担も多くしたくないならカルシウム拮抗薬

まずはそんなところから入るのがいいでしょうなぁ。

あとは,第2選択に何を持ってきたか?によって患者さんの状態がよりつかみやすくなると思う。

これは投薬時に,こちらから

- どういった症状で受診したのですか?

- 腎機能や肝機能が下がっているとか言われてないですか?

- 血液検査の結果はお持ちですか?

などと聞くのも大事やと思うわ。

やはりコミュニケーション能力がもとめられるわけか。。。まぁこの話はいつかどこかでしましょう。

⇒薬剤師にコミュニケーション能力がない件 ってタイトルでいきましょうかね。

けいしゅけのオススメ書籍 3選です☆

これらの書籍は僕が影響を受けまくったものです。どれか一つでもいいので迷わず1冊手に取ってみて下さい。薬を比較の視点で考える,薬学を構造式・理論・エビデンスから見る,人として生きていくのに大切なことって何か・・・。それぞれの本があなたに伝えてくるメッセージを受け取ってみて下さい☆

けいしゅけイチオシ勉強サイト

今回の記事はここまでや☆

最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!

\最新記事をメールでお知らせするで/

この記事の感想をコメントしていただけるとメッチャうれしいです!!

ご意見&ご質問も遠慮なく書いてください☆皆さんとの対話を楽しみにしています☆

下のボタンを押すとコメント記入欄へジャンプできますよ~!!

ウチのけいしゅけはSNSもやってまちゅ!良ければフォローしてやってくださいでしゅ💛

Twitterでけいしゅけをフォロー

けいしゅけFacebookにいいね!

記事の感想など,ひとこと頂けますか?

コメント一覧 (4件)

[…] 降圧薬の使い分けを考える […]

[…] 関連記事☞降圧薬の使い分けを考える […]

[…] ☞去痰薬の使い分けをまとめます。痰切り+咳止め ☞降圧薬の使い分けを考える☞100%おもしろい!ウルソの魅力。胆汁酸の理解から作用機序を理解 […]

[…] ☞去痰薬の使い分けをまとめます。痰切り+咳止め ☞降圧薬の使い分けを考える ☞100%おもしろい!ウルソの魅力。胆汁酸の理解から作用機序を理解 […]